おはようございます。ドドドドド・・ガラッ。

早朝から子どもたちが階段を駆け下りる音が響きます。

先頭は二階で子どもたちと一緒に寝ていた「次男一家家長様」です。

次男一家家長様

起きろー、朝だぞー!

トッツァン、まだ寝てるのかいー?

「ふぁーあ、何だってぇ? ありゃ、もう朝か?」byコロちゃん

(っ ̯ -。).◦*ネムネム…。o○

昨夜は、コロちゃんと「長男・次男一家家長様たち」と深夜11時までお話しをしていたので、今朝のコロちゃんはすっかり朝寝坊をしてしまいました。

いつもは朝5時に起床しているのですが、今朝「次男一家家長様+子どもたち」が起き出して居間の引き戸をガラガラと開けた時間は、もう6時になっていました。

一昨日からの「恐竜博覧会」と、昨日の「こども動物自然公園」と続いた子どもたちとコロちゃんの「春休みイベント」も、今日で最終日となります。

コロちゃんは、子どもたちに最後まで楽しんでいってもらいたいと思ってますよ。

今日のブログは「春休みイベント最終日」の「コロちゃんちで綿あめ屋さん開業」をカキコキしますね。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「朝食で大騒ぎと、綿あめ製造機で子どもたちが楽しむ」

☆「たーくん(5歳)とすーくん(4歳)のライバル関係と、ワンコ散歩と鬼ごっこ」

☆「孫のいる高齢者は2人に1人と、孫との距離感を思う」

1.「朝食で大騒ぎ」

さて、早朝にドドドドと二階から起き出してきた「ちびっこ連」は、いつもの日常生活とは違う雰囲気の中で元気いっぱいです。

恐らく、子どもたちの頭の中では、どっかに合宿に行ったような気になっているのだろうと思われますよね。

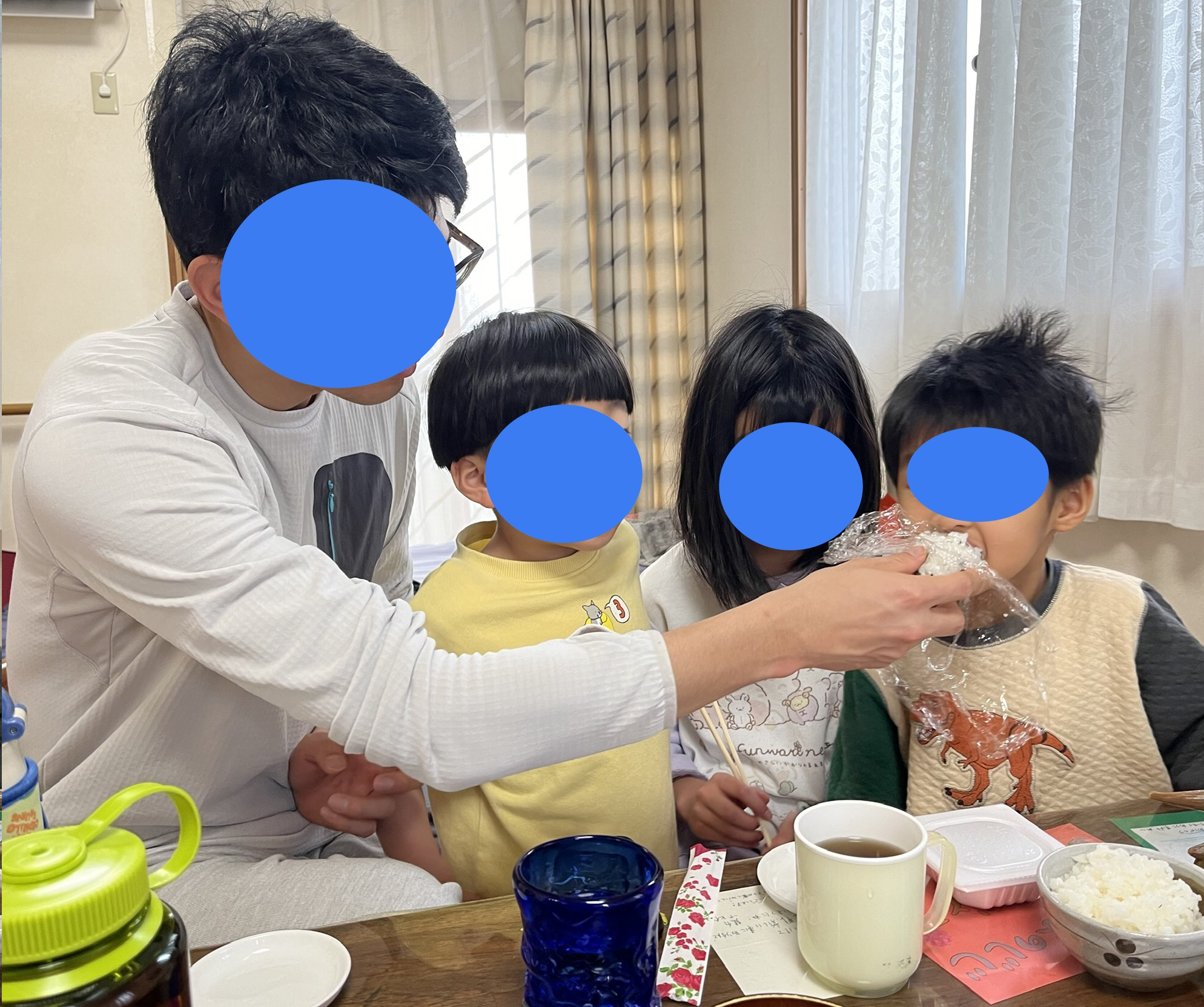

「非日常」の「ハレの日」ですよ。テンション高く騒ぐ子どもたちに、朝食を食べさせようとするパパ2人の努力は、コロちゃんの目からは涙ぐましく感じましたよ。

てか、4歳児5歳児って、こんなになかなか食事をとらなかったっけ?

コロちゃんは、もう30年も前に・・・(もう何回も聞いたぞ!)、以下略。

とにかく、子どもたちは遊びに入ってしまって、なかなか朝食が進まないのです。それを嫌な顔一つせずに、辛抱強く食べさせるパパは、さながら「ヒナの口元にエサを運ぶ親鳥」の様でしたよ。

この時の「朝食」には、ざっと1時間以上はかかっていましたね。

コロちゃんはこの風景を見ていて、「母親は最初から母親だが、父親は子どもが育つ中で父親になるのだ」という言葉を思い浮かべましたよ。

えっ、「誰の言葉なの?」ですか?

(。・_・?)ハテ?

・・・うーん。多分コロちゃんの言葉でしょう。有名な方の言葉ではないと思いますよ。

だけど何となく言葉の意味は分かるでしょう?

コロちゃんは、母親は最初から母親ですけど、男の方は子どもの世話をする中で「父親」になると考えていますよ。

何もしない夫は「父親・パパ」ではないのです。家庭内に居る単なる「男」でしかありません。それが子どもを育てる中で「父親・パパ」に育つのです。

今朝に子どもに朝食を食べさせていた二人は、りっぱな「パパ」でしたよ。

下記のフォトは、ヒナの口元に朝食を給餌する親鳥です。

2.「綿あめ製造機で子どもたちが楽しむ」

今朝は、2人のパパが、子どもたちをどうやって楽しませるのかをいつも考えていることがわかりましねね。それについては下記をお読みください。

「次男一家」は一昨日の「恐竜博覧会」、「長男一家」は昨日の「こども動物公営」で、子どもたちを楽しませてきましたが、今日はあと解散して自宅へ帰るだけです。

それが、最後の日の午前中も、みんなで楽しもうと「長男一家」は「綿あめ製造機」を、わざわざ持ってきていたのですよ。

この「綿あめ製造機」は、昨年夏の「なーちゃん(9歳)」の誕生日に、コロちゃんが誕生プレゼントとして贈ったものなのです。

もちろんコロちゃんが商品を選んだわけではなく、事前に「なーちゃん(9歳)」に、何が欲しいか尋ねていたのですよ。

その時の「なーちゃん(9歳)」の希望が、みんなで遊べておやつにもなる「綿あめ製造機」だったのです。

それが今日役に立ちましたね。

子どもたちは、「なーちゃん(9歳)」がつくった「綿あめ」を、屋台の縁日の雰囲気を味わいながら「おいしいおいしい」と食べていましたよ。

しかし、子どもも9歳となると、自分だけではなくみんなで楽しめるオモチャを欲しがるとは、順調に成長しているようで、コロちゃんは嬉しくなりましたね。

コロちゃんは、「父親・パパ」という存在は、家庭内の「プレイングマネージャー」でなければならないといつも思っているのです。

「プレイングマネージャー」とは「ビジネス用語」ですが、現場の業務を担当するプレーヤーと、部下をまとめるマネジャーの両方の役割を担う人の事を言います。

それを家庭内に当てはめると、偉そうにしているだけでは「家庭内の男」であっても「父親・パパ」とは言えません。

「現場の業務」も率先してこなさなければ、有能な「プレイングマネージャー・パパ」にはなれないのです。

振り返ってコロちゃんはどうだったでしょうね。

「うーむ?」

( ̄へ ̄|||) ウーム

答えは当時の子どもたちに任せましょう。コロちゃんからは聞かない方がよさそうです・・・。

( º言º; )”ゴクリ…

3.「たーくん(5歳)とすーくん(4歳)のライバル関係」

「たーくん(5歳)」と「すーくん(4歳)」は、ちょうど1歳違いの男の子同士です。

この年代は「クレヨンしんちゃん(永遠の5歳)」の年代ですから、二人とも相当の「自己主張」をし始めています。

さっきも、オモチャをとりあって、二人が「自分の正当性」を力いっぱい主張していました。その主張が片方は論理が破たんしていたのはご愛敬です。

そりゃ取り合ったオモチャは、コロちゃんが前日に誕生プレゼントで買ってあげたオモチャなのですから、そのオモチャの帰属は明白です。

それでも、そのオモチャを取り合って争うのですから、やはり4歳児と5歳時ですよね。

周りの親たちは、どうなだめるのかと争いを止めさせるのかをアタフタとしていましたよ。

しかし、普段「オレ様幼稚園児」の「たーくん(5歳)」よりも、おとなしそうな「すーくん(4歳)」の方が絶対に譲らないでケンカしているのには、コロちゃんは笑っちゃいましたよ。

「たーくん(5歳)」の方が劣勢なのですからね。この子は普段から回りに譲られていることが多いのかなと、コロちゃんは思いましたよ。

コロちゃんは、この子たちのオジイですから、親よりもこのような「争い」は冷静に見られます。小さい子たちだけではなく、対人関係の争いはなるべく経験した方が良いですよね。

大きく成長すれば、いずれ上下関係や社会関係を否応なく意識せざるを得なくなるのですから、いつまでも自我を通すことは出来なくなります。

何も争いを経験しないまま成長するよりは、なるべく親が介入できる幼い時に「対人関係・社会関係」の摩擦を経験し、その後の解決方法をも身に着けることは大切ですよね。

コロちゃんは、「雨降って地固まる」の主義ですから、なるべく子ども同士の争いはあった方が良いとの考えですね。

この「雨降って地固まる」とは、もめごとが起こった後は、かえって仲が良くなる時に使われる言葉ですね。

同じような言葉は、英語圏にもあるようですよ。

「After a storm comes a calm(嵐の後には凪がくる)」

英語の格言は、なかなか情緒豊かというか、カッコ良いですね。

さてみんながお別れするまで、あとわずかとなって来ました。最後にワンコと散歩にでも行って、最後のひと遊びをしようとなりました。

次のワンコとの散歩になると、ちょっと前には争っていた二人が、いつの間にか仲直りしていたのはさすが4歳児と5歳児ですね。

4.「ワンコ散歩と鬼ごっこ」

コロちゃんちの、黒ワンコはもう14歳の老犬ですが、子どもたちには大人気です。ワンコとの散歩を行なうと、いつもみんなでリードを取り合って争いますね。

「長男一家・次男一家」ともに、もうすぐ帰る時間ですから、近くの公園でひと遊びさせようとなりました。

その公園につきますと、二人のパパと「なーちゃん(9歳)+たーくん(5歳)+すーくん(4歳)」とで、滑り台の周りで「鬼ごっこ」を始めました。

「ワーワー、キャーキャー」と、凄い騒ぎです。

走り回りながら、二人のパパが全力で子どもたちを追いかけ回りました。その風景を、コロちゃんは公園のベンチに座りながら、ぼんやりとみていましたよ。

このような遊びは、パパたちが本気で追いかけまわるほど盛り上がるのですよね。

コロちゃんは、昔こんなに気合を入れて子どもたちと遊んでいたかなー?

はるか昔の事ですので、何とも記憶があいまいなのですが、この風景のような遊びはしなかったように思いましたね。

そう考えれば、父親としては目の前の二人の方がコロちゃんよりはるかに「立派」だとも思いましたよ。

何しろ、子どもが小さい期間は短いですから、その時点・時点で全力で遊ぶことが肝要ですからね。

コロちゃんは、オジイとして少しでも子育てのお手伝いできればいいなと思いましたよ。

5.「孫のいる高齢者は2人に1人」

コロちゃんのところに、今日は「なーちゃん(9歳)・たーくん(5歳)・すーくん(4歳)」の孫たちが遊びに来ています。

そして自宅で「留守番」をしているのが「次男一家ヨメ様」と「あーちゃん(2歳)・ゆーちゃん(0歳)」の二人の孫たちです。

コロちゃんには、全部で5人の孫たちがいるわけですね。

それでは、全国の高齢者の方たちには、現在何人ぐらいの孫がいらっしゃるのでしょうか。ちょっと見てみましょう。

以下は「60代男女における孫がいる方の割合と孫の人数の平均値」です。これは2011年の調査ですね。

◎「60代全体」

➀「子どもがいる人のうちで孫がいる割合:59.0%」

➁「孫の人数の平均値:2.58人」

ふむふむ、コロちゃんは70代ですからこれには当てはまりませんが、それでも60代では6割の方に2~3人の孫がいるわけですね。

また別の調査を見てみましょう。これらの調査は「インターネット調査」ですから、違いが出ることが多いですね。この調査は2018年でした。

以下の調査は「55~85歳の女性」が対象です。

◎「孫がいる女性:孫の平均人数」

❶「2018年調査:62.7%:1.5人」

❷「2023年調査:52.9%:1.2人」

上記の「孫のいる女性の割合」は「2018年62.7%⇒2023年52.9%」に減少していますね。更に「孫の人数」も「2018年1.5人⇒2023年1.2人」に減少しています。

上記の二つの調査結果を見ると、どうやら「高齢者」のだいたい2人に1人が孫がいて、その人数は1~2人となっているようです。

そして「人口減少」のトレンドに伴って、孫のいる高齢者も孫の人数も共に減少傾向が進んでいる模様が伺えますね。

コロちゃんは、現在5人の孫たちがおりますから、全国を見渡すと孫の人数は多い方になる模様ですね。

いやいや「たぶんそうじゃないかなー?」と、コロちゃんも思っていましたけれど、これからの日本では「高齢者」の2人に1人が孫がいないとなりそうですね。

これは何とも寂しいことですよね。「産めよ増やせよ地に満ちよ※」とまでは言わなくとも、出来れば人口の再生産が出来る程度の人数が産まれて欲しいと思いましたよ。

(※旧約聖書:創世記:1章27節の言葉)

6.「孫との距離感を思う」

一昨日からの「孫たち」との交流は、コロちゃんにとっては楽しいものでしたが、やはり疲れもしますね。

特に野外を移動したり、歩き回るとぐったりとしたり、頭がボーっとなるのは否めない事実です。

「孫との交流」は、「高齢者」にとっては楽しくも疲れる行事なのです。

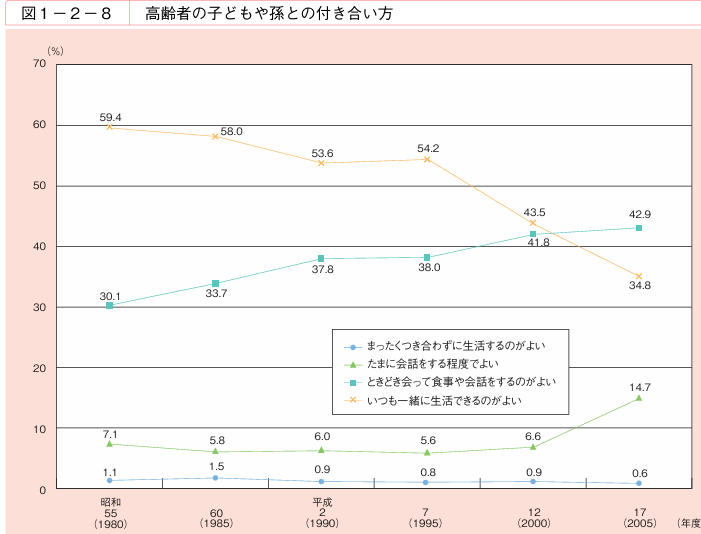

そこで「内閣府」の「高齢者の子どもと孫との付き合い方」の調査を見てみましょう。

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出します。

「内閣府 高齢者の子どもや孫との付き合い方」より

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2008/zenbun/pdf/1s2s_01.pdf

出典:内閣府 高齢者の姿と取り巻く環境の現状と動向より(4月9日利用)

上記のグラフは、1980~2005年の「高齢者の孫との付き合い方」の希望を聞いた結果です。

一番上にある「黄土色線:いつも一緒に生活できるのがよい」が、「1980年:59.4%」から一貫して減少してきて、「1995年:54.2%」以降は急落し「2005年:34.8%」と最低値に落ちています。

それと逆に「水色線:時々会って食事や会話をするのがよい」が、「1980年:30.1%」から「2005年:42.9%」に一貫して上昇してきています。

この1980年と2005年の間に「高齢者の意識」が、子や孫との「同居」から「時々会う」に大きく変貌していったことがわかりますね。

現在の「高齢者」の方々は、孫と「時々会う」ことを望んでいるのです。

コロちゃんも孫は可愛いですが、さすがに同居しようとは考えません。

そもそも、コロちゃんは「自立・独立」を重んじますから、今の一人暮らしが気楽でもありますし、今の「清貧生活」をするのが身に合っているのです。

今回は、春休みの時期での行事でしたが、孫たちもだんだん小学生になる中で忙しくなり、そのうちにはコロちゃんちには来なくなってしまうでしょう。

子どもたちが親の後を追いかける時期も、ジイジに会いに来てくれる時期も、さほど長い年月ではありません。

それも、子どもたちの成長のあかしならば、コロちゃんは喜びますよ。ちょっと寂しいかもしれませんけれどね。

そんな思いが頭に去来した今回の行事でした。コロちゃんは次にみんなに会うことを楽しみにしていますよ。

みんな元気ですごすんだぞ、またねー。

(* ̄▽ ̄)ノ~~ マタネー♪

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

コメント