おはようございます。今日は、朝から良い天気ですね。でも、朝と日中の寒暖差が大きくて、身体がなかなかついていきません。

コロちゃんは、もうおじいちゃんですから、温度の急変には弱いんです。皆さんも、体調にはお気を付けください。

今日は、サミット後の国内政治の焦点となっている「少子化対策」についてポチポチします。

1.やっぱり「医療保険」から召し上げるって

コロちゃんは、子どもがたくさん遊んでいる姿を見るのが好きですから、「少子化対策」には、基本的には賛成なんですよ。

しかし、そのやり方が、良いか悪いか、効果的か効果的ではないかは、それとは別問題です。

政府は、「予算を倍増する少子化対策」の財源として、「医療保険」から召し上げる調整に入ったと報道されています。

その新聞記事をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。

5月25日のこの記事によると、「少子化対策の財源をめぐって政府は医療保険料への上乗せで1兆円規模を集める調整に入った」と報じています。

「医療保険料は会社員や公務員の場合、事業主と個人の折半で負担する。国民健康保険の場合は会社負担はない。上乗せ額は加入する医療保険の種類のほか、所得によって変わる可能性がある」とも報じています。

コロちゃんは、「少子化対策」の財源を、医療保険から召し上げるのは反対なのですよ。

だって、医療保険というのは、万が一けがや病気になった時のために、普段からお金をプールしておいて、みんなで助け合おうという制度じゃないですか。

その財布から、「少子化対策」のお金を召し上げることは、制度の趣旨に合わないと思うんですよね。

「少子化対策」にお金が必要ならば、それを丁寧に国民に説明して「増税」して、充当するのが本筋だと思うんです。

2.「医療保険」とは何か?

「医療保険」とは何でしょうか? そして、その種類を見てみましょう。

「医療保険」とは、病気やケガで通院したり入院したりするときに、医療費の負担を軽減してくれる制度です。自己負担の割合は、年齢で異なり、3割から1割までの幅があります。

現在の日本では「国民皆保険」ですので、誰でも必ずどれかの「医療保険」に加入しています。

日本で「国民皆保険」が実現したのは、1961年です。

今から60年ほど前ですね。それ以前の1956年ごろには、当時の国民の1/3の3000万人が未保険だったと伝えられています。

その後、自己負担分の改革もありましたが、大きな変革は2008年の「後期高齢者医療制度」の発足です。そこには75歳以上の高齢者が加入しています。

以下の引用をご覧ください。

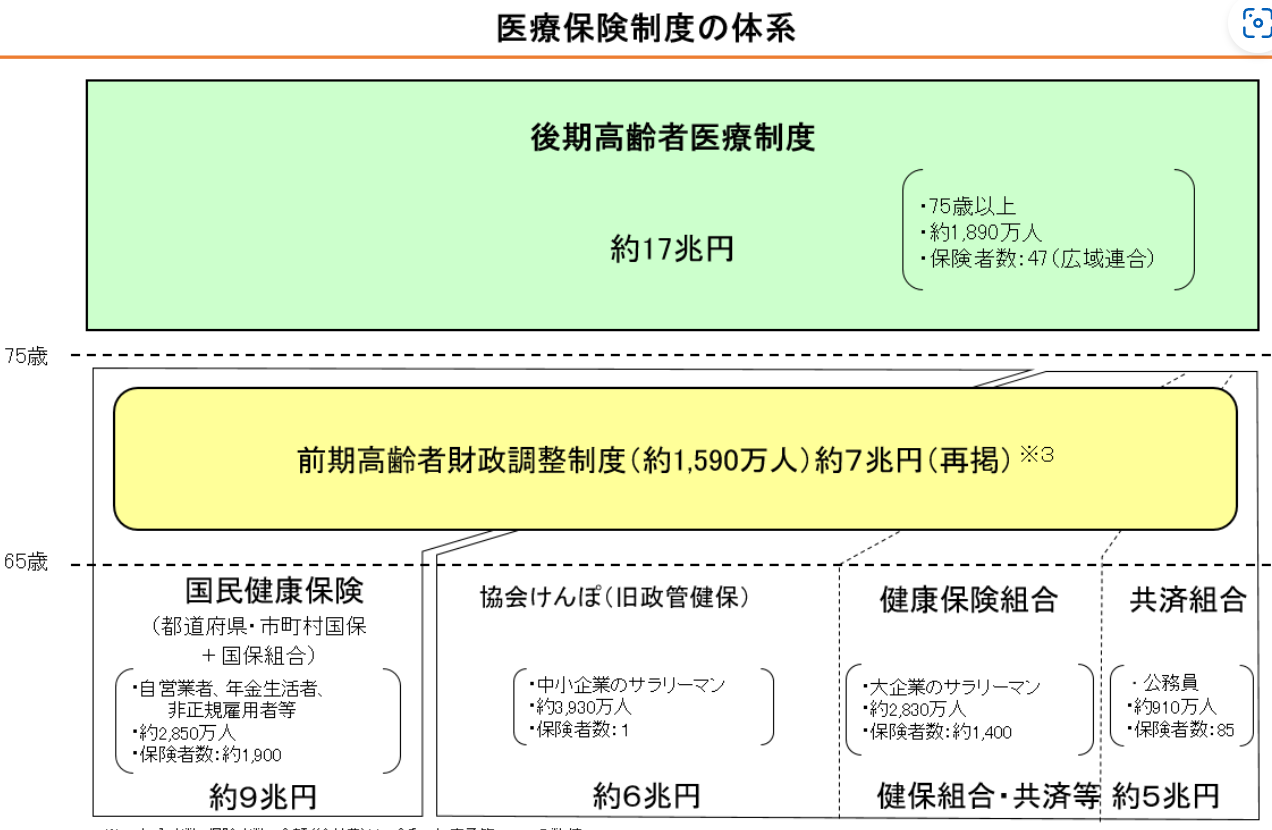

「厚生労働省 我が国の医療保険について」より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html

参照:厚生労働省 医療保険 我が国の医療保険について より(5月25日)

上記の引用を見てもわかりますが、一番上に75歳以上の高齢者が加入する「後期高齢者医療制度」があります。

その下の「前期高齢者財政調整制度」とは、65~74歳の方を対象とした、「健康保険組合」と「国民健康保険」間の、医療費負担を調整するための制度です。

前期高齢者の加入数の多い「国民健康保険」の財政支援を、若い方の加入の多い「健康保険組合」等から、 「前期高齢者納付金」という形で仕送りをしています。

一番下の4つのが、主に働いている方が加入している「医療保険」です。

一番左の「国民健康保険」は、他の医療保険に加入していない全ての方を対象とした医療保険です。

もともとは、自営業者の方を対象と考えられていましたが、今では、年金生活の方や非正規雇用の方が数多く加入なさっています。

二番目の「協会けんぽ」は、中小企業のサラリーマンが対象です。

三番目の「健康保険組合」は、大企業のサラリーマンが対象です。企業ごとに「健保組合」を構成しています。

四番目の「共済組合」は、公務員が対象です。

これらの「健康保険組合」は、それぞれが財政も運営も、独立・自立しているものです。

それに、今回の「少子化対策」の財源を、政府が大きな網をかぶせるようにして、全体から1兆円程を召し上げようとしているようです。

3.コロちゃんは、反対です

コロちゃんは、「社会保険料」から、「少子化対策」の財源を召し上げることには、以前から反対していました。

そのブログ記事をお読みになりたい方は、以下のリンクのクリックをお願いします。

上記の記事では、「医療保険」も含めた「社会保険料」からの召し上げに反対していましたが、その理由は以下の通りです。

まず、皆さんの受け取る「可処分所得」はその分低くなります。

せっかく「賃上げ」で、給料が上がっても、「手取り額」はあまり変わらないか、下がることだってあるかもしれません。

そのようなことがあれば、単身者は、結婚と子どもに、ますます手が届かなくなります。「少子化対策」に逆行してしまいます。

そして、このような「医療保険料」からの召し上げは、全所得層から、すでに結婚して子どもがいる世帯(多くは高・中所得層)への贈与になるのではないでしょうか。

「社会保険料」から、「少子化対策」への召し上げが行なわれると、受益者はお子さんのいらっしゃる方々です。

その方たちの多くは「中間所得層」と「高所得層」の方たちでしょう。

そして、負担を負うのは、「社会保険」に加入している方たち全員です。

勤労者もお年寄りも、必ずどれかの健康保険に加入していますから、結婚して、小さなお子さんがいる方たち以外の方は、負担が増えますね。

一番ダメージを受けるのは、結婚できない独身の「低所得層」の方たちになるのではないでしょうか。

この方たちの貧困化がさらに進み、より結婚できない層を増やすのではないかと懸念します。

このように見ていくと、「医療保険」から、少子化対策財源を確保しようとすることは、独身の「低所得層」から、結婚し子どものいらっしゃる「中所得層」「高所得層」の方たちへの、所得移転になるのではないかと思います。

4.「少子化対策への社会保険料利用8つの問題点」

コロちゃんは、この「少子化対策」財源を「医療保険」から召し上げようという今回の発表をみて、これはいろいろ問題が多いと思い、ポチポチ調べていました。

そうしましたら、専門家がコロちゃんの懸念事項をしっかりと考えていたレポートを見つけました。

そのレポートの著者は、日本総研の「西沢和彦主席研究員」さんです。そのレポートをお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/viewpoint/pdf/14217.pdf

レポートのテーマは、「少子化対策への社会保険料利用8つの問題点」です。

その内容は、コロちゃんが考えたのと同じように、「少子化対策」への「社会保険料」利用には、大きな問題点があるとした内容でした。

そして「少子化対策」への「社会保険料利用」には、8つの問題点があると指摘しているのです。

その問題点は、以下の通りです。

①保険者自治の侵害

②目的と財源の不適合

③水平的公平に反する

④逆進性及び年金受給者優遇

⑤社会保険料の事業主負担は中立性に難

⑥社会保険制度の一段の複雑化

⑦社会保険財政の圧迫

⑧財政健全化に逆行

このレポートを読むと、この事案は問題ありまくりだと、誰しもが考えてしまう内容なのです。

そして最後に、このレポートは、以下の文言でまとめています。

「少子化対策への社会保険料の流用案には複数かつ深刻な問題がいくつもある」

「そもそも、子ども予算倍増を掲げながら、財源として税を封印している時点で、政策として無理がある。本来、消費税をはじめとした税制改正とセットでなければ議論は完結しない」

このレポートを読んで、まさにその通りだと、コロちゃんは思いました。ぜひ皆さんも、このレポートを一読されることをお勧めします。

5.問題点がいくら多くとも、進んでしまうよね

コロちゃんは、このレポートを読んで、やはり専門家はすごいと思いました。

コロちゃんも、今回の少子化対策の財源を医療保険から召し上げる件を、以前のブログ記事で「制度の趣旨に合わない」・「逆進性」・「高所得者優遇」を指摘して反対しています。

そのブログ記事をお読みになりたい方は、以下のリンクのクリックをお願いします。

このコロちゃんが指摘した点は、このレポートでも、「① 保険者自治の侵害」と「③ 水平的公平に反する」で指摘しているのです。

しかし、それ以外にも、こんなに問題点がありまくりだとは、ちょっとコロちゃんも驚きました。しかも、そのすべての点が、説得力がある順当な主張なのです。

しかし、この流れで行くと、来月6月の「骨太の方針」にこの内容で書きこまれて、国会で通ってしまうのだと思いますね。

しかし、このように、ゆがみがだんだん蓄積されていくと、これらの制度は、いずれどこかで一気に問題が噴き出すのではないかと思われますね。

この「少子化対策」と「医療保険」などの「社会保険」が抱え込んだ問題が今後、どのように進んでいくのか、コロちゃんは、興味津々に追いかけていきたいと思います。

皆さん、社会制度を知ることは、現在の世の中と将来を知ることです。ぜひ、このような社会的課題にも興味を持ちましょう。知識が増えることは、楽しいですよ。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

。

コメント