おはようございます。今朝コロちゃんが、日の出のちょっと後にワンコの散歩に出たところ、庭に黄色の花が咲いていました。

これは、たぶん水仙かな? コロちゃんは草花はまったく興味がないので、花の名前を知らないんですよ。

ほら、この花ですよ。

庭の管轄は「亡くなった妻」が一手に仕切って行なっていました。

確かこの水仙(?)は、妻が植えたのではなく、いつの間にかどこからか飛んできたと言っていたように覚えていますね。

昨日までは、この黄色い花は咲いていなかったので、間違いなく今朝になって咲いたようです。

春がいよいよ来ましたね。コロちゃんは、数日前から腰の痛みが少し軽くなってきたような気がしています。

春の暖かさで「腰痛」が軽くなってくれれば嬉しいんですけどね。体調の改善を楽しみにして春の到来を喜びましょう。

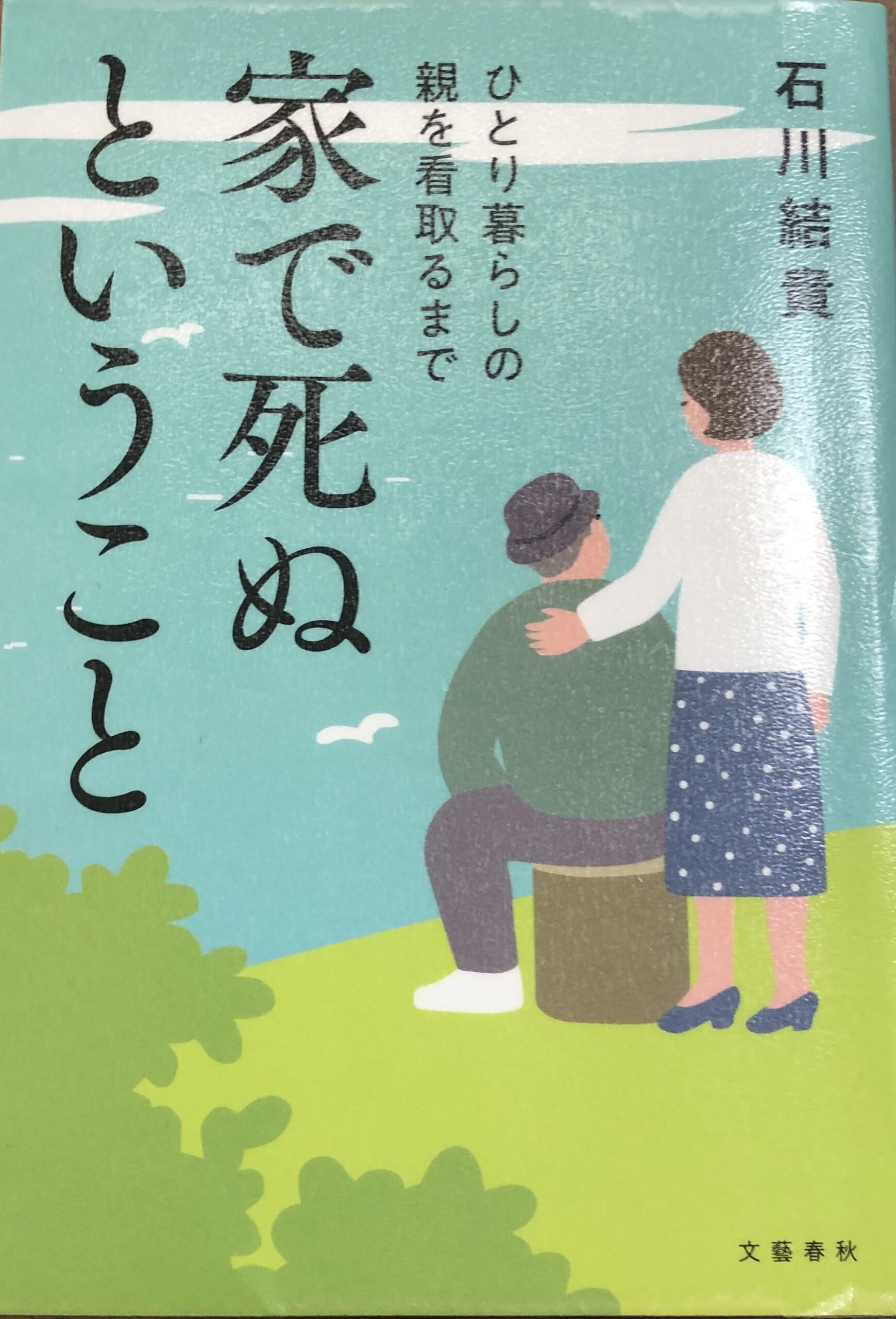

今日は、昨日読み終わった「家で死ぬということ」をカキコキしますね。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「家で死ぬということと、自宅で死ぬ困難さ」

☆「死の24時間以内に死亡診断書が必要と、酸素マスクとソセアタ」

☆「インセンって知ってますかと、最後のシーンではコロちゃんも涙」

☆「お金から見る在宅看取りと、ひとり死は一人では出来ない」

1.「家で死ぬということ:石川結貴:文芸春秋:2023年」

コロちゃんは昨年秋の「こらいまれ」を迎えた頃から、「ひとり死」に興味を憶えてその関係の本を図書館から借りだして読み始めていました。

図書館の蔵書に「ひとり死」の検索をかけて、出版年の新しい本から片っ端から借り出してくるのです。だいたい10冊ほど読むと、そのジャンルの大方の知識は身に付きます。

その頃になると、何をキーワードで調べれば欲しい知識が得られるのかがわかってきますから、それ以降はピンポイントで「本を探せる」ようになってきます。

なにしろ最初のコロちゃんは、「ひとり死」という言葉も知りませんでしたからね。

「ひとり死」とか「孤独死」とか「在宅看取り」とかいろいろな言葉が使われていますね。

「ひとり死」とは、「単身高齢者」などが病気などで助けを求めることなく急死し、しばらくしてから 見つかる場合に使われることが多いですね。「孤独死」などということもあります。

そう「定義」を聞きますと、コロちゃんが「自宅で死にたい」と目指すのは、「ひとり死」ではなく「在宅看取り」になるようです。

コロちゃんは、自宅で「医療・看護・介護」を受けた上で、静かに死んでいくことを望んでいるのです。

コロちゃんは、上記の本書「家で死ぬということ:一人暮らしの親を看看取るまで」という本を、図書館にリクエストして購入してもらいました。

さっそく読んでみましたが、著者は女性のジャーナリストで「家族・教育問題・児童虐待」などをテーマとした著書もたくさん出版されている専門家です。

この方のお父さんが88歳で自宅で亡くなるまでを、詳しく1冊の本に書き記しているのですが、その視線は、家族の目であり、娘の目であり、冷静さと感情の高ぶりが混じりあった内容となっています。

コロちゃんが今まで読んできた「在宅看取り」の本は、上野千鶴子さんの著作などでしたが、みな「医療・看護・介護」どれかの専門家の方の話でした。

本書のような、患者視点・家族視点・制度利用者視点の本は初めて読みましたね。前段は、これぐらいにして「本書」を読んだ感想を、次に見てみましょう。

2.「自宅で死ぬ困難さ」

著者のお父さんは、戦前生まれのようです。2022年に88歳でお亡くなりになったそうですから、生まれ年は1930年代で、コロちゃんよりも20歳以上も年上のお方でしょう。

そして多分「頑固」です。

本書の冒頭は「俺は家で死ぬ」とのお父さんの言葉から始まります。

それから亡くなるまでの、著者の介護と最後の日々まで、実にリアルに描き出しています。

「介護保険の申請と認定」、そして打ち切りの理不尽さや対処など、著者がお父さんの言動や行動に振り回されて四苦八苦する様子が次々と描かれています。

コロちゃんは、2年前に妻を自宅で介護して、妻はそのまま自宅で亡くなりましたから、本書を読みながらその著者とお父さんの様子がリアルに感じられました。

多分この本のお父さんは、コロちゃんの妻と同じ年に亡くなっていますね。コロちゃんの妻が亡くなる少し前に亡くなったと思われました。

コロちゃんの妻は、24時間対応の「医療・看護」がついていましたが、本書のお父さんの場合は、コロナ禍の時の地方都市ということで、この確保に大変苦労した様子が描かれていますね。

そうなんですよね。「自宅で死ぬため」には、住む地域に「24時間対応の医療・看護・介護体制」がないと難しいんですよね。

本書でも、お父さんが転倒で腰椎を「圧迫骨折」を起こしたり、また「腎機能低下」で、専門医の受診に苦労する様子が詳しく描かれていました。

コロちゃんも、動けなくなった妻を車いすに乗せて、病院まで検査に何度も行ったりした記憶があります。

「病院通い」は、時間も労力もかかりますから、介護する方は大変なのですよね。

また、本書にはお父さんがお風呂場で湯船から自分で出られなくなって、娘さんの著者が全身びしょ濡れになりながら、四苦八苦してお父さんを湯舟から出す姿が描かれていました。

コロちゃんは、ここを読んでまったく同じことが、コロちゃんと妻にあったことを頭に浮かべましたよ。

コロちゃんの妻は、「肺がんの脳転移」でしたから、だんだん身体が不自由になってきていたのですよね。

そして、ある日いつものように入浴していた妻が、突然コロちゃんを呼んだのです。「力が入らず風呂から出られない」と。

コロちゃんは、直ぐに浴槽から妻を引っ張り出しましたが、それ以降妻はお風呂で入浴することは出来なくなって、介護業者の「訪問入浴」を利用することとなりましたね。

コロちゃんは、男性ですから妻を浴槽から出すことが直ぐ出来ましたが、この本の著者は娘さんですから、大変だったろうと思いましたよ。

コロちゃんは本書の、この同じ光景を読んで本書にすっかり感情移入をしてしまいました。

3.「死の24時間以内に死亡診断書が必要」

コロちゃんも、本書を読んで初めて知りましたが、「自宅で亡くなった場合には、24時間以内に医者の死亡診断書が必要で、医者の検視が出来ないと警察が介入することになる」というのです。

コロちゃんの妻の場合は、深夜に亡くなってから直ぐに医者へ連絡を入れました。

そして、その後2時間後ぐらいで、医師が自宅に駆け付けて来ましたが、もしコロちゃんが1人で自宅で死んだ場合には誰かが気が付いてくれるかな?

そう考えると、なかなか「自宅一人死」には相当の準備が必要かと思いましたね。

ここで本書から、「自宅死」の状況を見てみましょう。2022年の厚生労働省の「人口動態統計」によると、2021年の死亡者数は144万人、亡くなった場所は「病院65.9%」「自宅17.2%」「老人ホーム10%」となっているそうです。

ただ、コロナ禍の最中ということもありますし、中には自宅で急死した例も含まれているでしょうし、全部が「24時間医療・看護・介護体制」下の「在宅死」とは限らないとされています。

コロちゃんが読んだ感じでは、ざっと「自宅死」は死亡者の10~20%の間だろうと感じましたね。

決して多い数ではありませんが、めったにないというほどではなく、コロちゃんが「自宅死」を目指しても、関係者に受け入れてもらえるかも知れないと思いましたよ。

4.「酸素マスクとソセアタ」

本書ではお父さんの最後にむけて「酸素マスク」を自宅に設置しています。

コロちゃんの妻は、最後まで呼吸は異常なかったので「酸素マスク」は導入しませんでした。

そして本書では「ソセアタ」という耳慣れない言葉が出てきています。強力な「鎮痛作用のあるソセゴン」と「精神安定と嘔吐抑制効果があるアタラックスP」のことです。

コロちゃんは、初めて聞きましたね。どうやら「ソセアタ」を注射すると「眠るように亡くなることが出来る」らしいですね。

ただ注射薬ですから、医師か看護師にお願いしなけらばならない模様です。コロちゃんはこれは良い知識を得られたと思いましたよ。

だって自宅で死ぬまで苦しみ抜くのはイヤですものね。ただ、たぶんこの薬を注射すると意識も無くなるんだろうなぁ。最後は悩みそうですね。

いやいや、その時には本人はもう口もきけないかもしれないよね。家族が判断するのかなー?

ただ、こんな薬もあるということだけは、しっかり覚えておこうとコロちゃんは思いましたよ。

5.「インセンって知ってますか?」

本書には、娘が高齢の父の「インセン」をヘルパーさんから教えてもらって行なう描写があります。

「インセン」とは「陰部洗浄」の事ですね。要するに💩をして汚れた陰部をきれいに洗うことです。当然風呂場かどこかではなく、ベッドや布団の上で行ないます。

その大変さと苦労を、本書は詳細に書いています。

コロちゃんも、妻の「インセン」を行ないましたから、その苦労はお察ししますね。「インセン」は、コロちゃんの妻の場合は最後の3か月間でしたね。

本書でも「インセン」をヘルパーさんから教えてもらったのが4月半ばとありますから、たぶんコロちゃんと同じぐらいの月日は「インセン」を著者が行なったのでしょう。

本当にご苦労様ですと思いましたよ。

たとえ、毎日ヘルパーさんが来てくれても、介護保険では時間は1時間と決められています。

ですから、残りの時間は誰かが介護に付き添っていないと、高齢者は「インセン」は出来ずに、そのまま寝ていることになります。

この辺りも、「自宅死」で乗り越えなけらばならないハードルの一つと言えるかもしれませんね。

6.「最後のシーンではコロちゃんも涙」

「家で死ぬということ」を目指した本書の「お父さん」も、いずれ最後の時が訪れます。

本書の「お父さんの最後の言葉」を読んだ時にコロちゃんも泣きました。

お父さんが最後に言います。

「こちらこそ・・・ありが・・・とう・・・。いい・・・人生だった、悔い・・・は・・・ない・・・よ」

そして著者が「お父さん、いい人生で良かったね・・・」と涙を流しながら答えます。

お父さんの「泣くな・・・、いい歳・・・して・・・みっと・・・も・・・ない」

コロちゃんはこれを読んで、2年前の妻の死の最後の時が頭に浮かび、涙が滂沱とこぼれましたよ。

7.「お金から見る在宅看取り」

本書には、「在宅看取り」での最後の1ヵ月の費用にも触れています。

厳密にいえば、介護認定とか、住民税課税世帯であるかとか、あるいは自治体によって制度が違っていることもありますが、ざっくりした費用は分かりますね。

それによると「訪問医療・訪問看護・訪問介護・訪問入浴」の料金が約8.4万円、その他に食費・光熱費・介護用品・生活用品すべてを合わせると、大体月20万円程度になるとしています。

しかし、この費用は、お父さんに付きっ切りで介護した「著者(娘)」の人件費は入っていません。

本書では「家族という無償の労働力があったから先の費用で収まった」と記載しています。

8.「在宅看取りは一人では出来ない」

そして、本書では「ジャーナリスト」らしく、介護保険の現状と今後についての考察を書いています。

コロちゃんは、それを全部ご紹介しませんが、著者が抱いた考えとして、一つだけご紹介をしておきますね。

「自分の最後を考えた時にこれまでは、おカネさえあれば・・・子どもたちに迷惑をかけない公的な支援を得て、どこかの施設で死んでいく自分を想像していた。けれども在宅看取りの経験を経て・・・本当に現実となるのかと大きく揺らいでいる」

「家で死ぬ、それは自分一人では叶わない。実に多くの人たちの優しさを得て、またそこに気づける謙虚さと感謝をもって、初めて成り立つものだと思う」

コロちゃんは、この本を「見おくられる者」として読みました。

どうしたら回りの人たちが気持ちよくコロちゃんを見おくってくれるのかの「ノーハウ本」としてです。

何しろコロちゃんにとって「在宅死」は、「人生最後で最大の事業」です。

出来れば見おくる側も、見おくられる側も後味が良く、「良かったね」と心地よい記憶に残るイベントとしたいと、コロちゃんは考えていましたが、なかなか困難なことかもしれませんね。

しかし、本書が最後に書いているように「多くの人たちの優しさ支えられて」皆さんが旅立っているわけですから、コロちゃんもチャレンジする価値がある事業かと思っています。

本書を読んだ最大の成果は、自分の最後のイメージが何となく頭に浮かんできたということです。

コロちゃんも、願わくば本書の「お父さん」と同じように、最後に「いい人生だった、悔いはないよ」と言って旅立ちたいと、心から思いましたよ。

本書は興味深いですよ。ぜひ読むことをおすすめします。

このブログ記事は5000字でした。カキコキ時間は3時間強ですね。1時間1000文字では、ちょっと無理かな?

カキコキしていると、つい筆がすべって長くなっちゃうんですよね。また明日もチャレンジしてみますね。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

コメント