おはようございます。今朝のワンコ散歩は「太陽」がサンサンと輝いている中を歩いてきましたよ。昨日は1日中雨模様の天気で「肌寒い1日」でしたが、ようやく晴れ間が見えました。

天気予報では、今日は「最高気温30℃越えの真夏日になる」と報じられています。

コロちゃんは、「寒い」よりは「暑い方」がまだ身体への影響が良いと考えていますから、今日暑くなると聞いて、ちょっとホッとしていますよ。

今朝のワンコは、気持ちよさそうにポコポコ歩いていましたよ。

普通ワンコは寒さは平気だと言われますが、コロちゃんちのワンコはいつも「こたつの中」に潜り込んで寝ている「こたつ犬」ですから「軟弱ワンコ」なのですよ。

だから、今朝のような「太陽サンサン」のお天気だと、嬉しそうに歩いていましたよ。

そんな軟弱なワンコの飼い主様であるコロちゃんが、今日は「ヤングケアラー指針がない学校が7割だって」をカキコキしますね。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「ヤングケアラー協会が、学校の実態調査をしたよと、学校のヤングケアラー対策は遅れているよ」

☆「ヤングケアラーの実態を見るよと、学校では教員不足、指針がないが7割じゃあね」

☆「コロちゃんと介護の暮し」

1.「ヤングケアラー協会が、学校の実態調査をしたよ」

コロちゃんが、朝コーヒーを飲みながら新聞をバサバサ読んでいると「ヤングケアラー指針/学校に無い/7割」との見出しが目に入りました。

コロちゃんは、以前に「子どもの貧困」についてブログ記事を書いている時に、この「ヤングケアラー」について知りました。

「ヤングケアラー」とは、下記の子どもたちを言います。

「家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている、18歳未満の子どものこと」

コロちゃんは、子どもが生き生きと暮らせないことは「あってはならない」と考えていますので、今朝の新聞記事をジックリと読んでみましたよ。

この記事によると「ヤングケアラー協会が、全国の小中高校の教員に『ヤングケアラーへの統一的な対応指針が学校にあるか?』を調査したとありましたね。

その結果は、「学校に無いが7割」と多数を占めていたと報じています。

どうやら「ヤングケアラー」に対する学校での対策は、「遅れている」どころか「ない」が多数を占めているようですね。

そこでコロちゃんは、さっそく「この調査」を調べて読んでみることにしましたよ。

なお、「日経新聞」のこの「ヤングケアラー指針/学校に無い/7割」の見出しの記事をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。

2.「学校のヤングケアラー対策は遅れているよ」

この「調査」は、「ヤングケアラー協会」が「全国の小・中・高等学校の教員」を対象に行なったものです。インターネット調査で、対象者数は309人ですね。

その結果は、以下でしたよ。

➀「家庭内に踏み組むことへの躊躇があるよ」

最初は「ヤングケアラー」を見つける困難さについてですよ。

誰が見つけるのかというと、この「調査」は対象が「学校の先生」ですから、当然「学校でヤングケアラーを見つけられるか?」を質問しています。

◎「ヤングケアラーの可能性がある生徒の発見における困難」(少数点以下切り捨て)

➀「家庭内の事情に立ち入ることへの躊躇」

・「64%」

②「生徒本人が自覚していない場合がある」

・「55%」

③「普段の関わりではわからないケースが多い」

・「51%」

https://drive.google.com/file/d/1GbEHtUAhFvQw9tKvD5kgJ4Vh1jFGm0It/view?pli=1

(出典:ヤングケアラー協会 ヤングケアラー支援における教員向けアンケートより:5月19日利用)

うーむ、家庭内のプライバシーに関係することですからね。なかなか、どこまで踏みこんで良いのか迷うこともあるのでしょうね。

( ̄へ ̄|||) ウーム

どうしても「躊躇」はあるのでしょうけれど、「ヤングケアラー」は、子ども自身では絶対に解決できないことですよね。

だからこそ、コロちゃんはそのような「躊躇」を感じないで踏み込める「指針」が必要だと思いますよ。

②「そもそも指針がないよ」

次に「ヤングケアラー」に対する「指針」があるのかという問いです。

◎「学校でヤングケアラーの支援をする上で、対応を統一するためのルールや指針の有無」(少数点以下切り捨て)

➀「なかった :71%」

②「既にあった:8%」

https://drive.google.com/file/d/1GbEHtUAhFvQw9tKvD5kgJ4Vh1jFGm0It/view?pli=1

(出典:ヤングケアラー協会 ヤングケアラー支援における教員向けアンケートより:5月19日利用)

上記の内容が、今回の「新聞記事の見出し」になった「ヤングケアラー指針/学校にない/7割」ですね。

コロちゃんが知る限りでは、現在の「学校教員」は「長時間勤務で疲弊している」と聞いています。

その上で「ヤングケアラー」の相談があっても、「指針もない」のでは積極的に取り組むことは難しいのではないでしょうか。

コロちゃんは「指針がない」ということは、「学校現場でのヤングケアラー対策はない」と言われても仕方がないと思いましたよ。

③「取り組みの最多は情報共有だけだよ」

もう一つ見ておきましょう。「学校のヤングケアラーの支援の取り組み」についてですよ。下記でしたよ。

◎「学校が行っている(いた)ヤングケアラーの支援の取り組み」(小数点以下切り捨て)

①「校内での情報共有」

・「56%」

②「養護教諭や担任を中心とした個別支援」

・「54%」

③「自治体との連携」

・「39%」

https://drive.google.com/file/d/1GbEHtUAhFvQw9tKvD5kgJ4Vh1jFGm0It/view?pli=1

(出典:ヤングケアラー協会 ヤングケアラー支援における教員向けアンケートより:5月19日利用)

あー、上記を見ると「①校内での情報共有56%」って、単にペーパーの報告書を書いただけじゃないでしょうか。

( ¯ O¯)アー

それでも「②養護教諭や担任を中心とした個別支援54%」ですから、半分以上は「対応」してくれているのですね。

これを読んでいてコロちゃんは、歯痒く感じましたけれど、この問題って「重い」のですよね。それは、「自由記述」とした次の内容を読んでもわかりますよ。

④「先生は忙しすぎるようだよ」

次に「教員の自由記述」をいくつかご紹介しましね。これは「学校教員の本音」が書かれているとコロちゃんは感じましたよ。お読み下さい。

◎「自由記述」

❶「家庭内の事情を一教師がどこまで把握して踏み込んでいいのかわからない。どうにもならない環境の場合は何をしていいかもわからず、できることもないため、支援するところまで動けない」

❷「ヤングケアラーの対応は本当に教員のやる仕事なのか。発見し連携をするのはもちろんだが、主体となって動くのは福祉関係や市の仕事だと思う」

❸「教員が何でもかんでも児童生徒のケアやヤングケアラーとなっている児童生徒と自治体をつなぐなど、多岐にわたる業務を担うのは違うと思う」

うーん、そもそも「ヤングケアラー対策」は「学校教員の仕事なのか?」を問うているんですよね。

( ̄へ ̄|||) ウーン

だけど「文部科学省」は「ヤングケアラー対策」は、「学校の教員にとって重要な仕事の一つ」としています。

それにもかかわらず、このような意見が出てくる背景には、「教職員のヤングケアラー研修率の低さ」があるように思えますね。次をご覧ください。

⑤「研修を受けている教員は、5人に1人しかいないよ」

最後に「ヤングケアラー研修」をどのくらいの教員が受けているのかを見てみましょう。以下ですよ。

◎「(教職員向け)ヤングケアラーや障害・疾病、人権・差別に関する教育や研修の有無」

①「人権や子どもの権利、差別に関する研修を受けたことがある」

・「38%」

②「障害や疾病に関する研修を受けたことがある」

・「25%」

③「ヤングケアラーに関する研修を受けたことがある」

・「22%」

https://drive.google.com/file/d/1GbEHtUAhFvQw9tKvD5kgJ4Vh1jFGm0It/view?pli=1

(出典:ヤングケアラー協会 ヤングケアラー支援における教員向けアンケートより:5月19日利用)

ほら、これを見ると「③ヤングケアラーに関する研修を受けたことがあるは22%」と、学校教員5人に1人しか受けていません。

(  ̄O ̄)ホラ

他の「➀人権や子どもの権利、差別の38%」や「➁障害や疾病の25%」に比べて、大分低いですね。要するに「学校現場」では、なぜか「ヤングケアラー研修」は軽視されているようなのですよ。

コロちゃんは、この「ヤングケアラー協会」の「調査」を読んで、「ヤングケアラー対策」を「学校現場任せ」にしないで欲しいと思いましたよ。

つまり、もっと「文部科学省(あるいはこども家庭庁)」が本腰を入れて取り組んで欲しいと思いましたよ。

3.「ヤングケアラーの実態を見るよ」

さて、次に「ヤングケアラーの実態」を見ておきましょう。これはなかなか知られていませんよね。

「日本社会」では、「家族のケアは家庭内のこと」とされる社会通念が長く広まっていますから、「ケア・介護の実態」はなかなか見えてこないのですよ。

以下でご紹介するのは、「厚生労働省」の「ヤングケアラーの実態に関する調査研究について」からです。

➀「中2のヤングケアラーは全国で15万人か?」

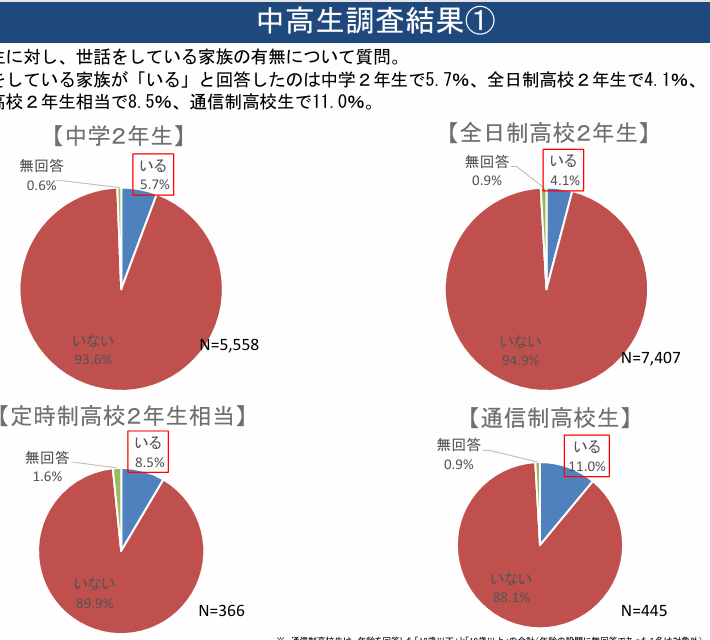

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「文部科学省 ヤングケアラー中高生調査結果」より

https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000767891.pdf

出典:文部科学省 ヤングケアラーの実態に関する調査研究についてより:5月20日利用

上記のグラフは、「文部科学省」が発表した「ヤングケアラーの中高生調査の結果」です。以下に書き出しますね。

◎「ヤングケアラー調査結果:いる」(小数点以下切り捨て)

➀「中学2年生 :5%」

②「全日制高校2年生:4%」

③「定時制高校2年生:8%」

④「通信制高校生 :11%」(最多)

https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000767891.pdf

(出典:文部科学省 ヤングケアラーの実態に関する調査研究についてより:5月20日利用)

上記を見ると、「ヤングケアラー」は「➀中2で5%~④通信制高校生で11%」います。

コロちゃんが、「全国の中学校2年生の人口」を調べてみたら「2024年度:314万人」でした。

この数からすると、「中学2年生のヤングケアラー(5%)」は少なくとも「全国に15万人はいる」ことになりますね。

また「④通信制高校:11%」や「③定時制高校2年生:8%」が、「②全日制高校2年生:4%」と比べて2~3倍多い理由は、はわかりませんでしたね。

しかし、上記の「③定時制高校生、④通信制高校生」の場合は、家庭内にいる時間が長いと思われますから、その為かも知れないと思いましたよ。

②「ヤングケアラーの世話相手は幼い兄弟が6割だよ」

上記で「世話をしている家族」が「いる」と回答した中高生に、「世話を必要としている家族」についても質問しています。

ここでは「中学2年生」の回答だけをご紹介しますね。

◎「世話をしている相手」(小数点以下切り捨て)

➀「父母 :23%」

②「祖父母 :24%」

③「きょうだい:61%」(最多)

https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000767891.pdf

(出典:文部科学省 ヤングケアラーの実態に関する調査研究についてより:5月20日利用)

へー、これはちょっと意外でしたよ。

( ¯ㅿ¯)へー

コロちゃんは、自分が「介護保険の要支援1」に認定されていますから、「介護やケアラー」というと直ぐに介護対象者に「高齢者」を思い浮かぶのです。

しかし、実際には「中2生のヤングケアラー」の世話する対象者は「きょうだい:61%」が多いのですね。

③「世話するきょうだいの状況は、幼いが6割」

最後に、もうひとつ「世話を必要としている家族」として「きょうだい」と回答した中2生に、「きょうだいの状況」の回答を見てみましょう。

◎「世話対象のきょうだいの状況」(小数点以下切り捨て)

➀「幼い :61%」

②「知的障がい :14%」

③「身体障がい :5%」

④「精神疾患・依存症:4%」

https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000767891.pdf

(出典:文部科学省 ヤングケアラーの実態に関する調査研究についてより:5月20日利用)

あー、これもコロちゃんには意外でしたね。「世話するきょうだいの状況」は「幼い」が6割を占めていました。

( ̄Д ̄*)アー

これって「保育園・幼稚園・学度保育など」で対処できないから、ここに数字で上がっているのでしょうね。まだまだ「少子化対策の恩恵」が届いてない事を伺わせますね。

おー、次に「世話の内容」についての回答がありましたよ。以下ですね。

( ̄o ̄)oオー

◎「きょうだいと回答した中2生に世話の内容を質問」

➀「見守り」

・「68%」

②「食事の準備・掃除・洗濯」

・「37%」

③「きょうだいの世話や、幼稚園の送迎など」

・「34%」

https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000767891.pdf

(出典:文部科学省 ヤングケアラーの実態に関する調査研究についてより:5月20日利用)

これは、まだ「きょうだい」が幼いからですよね。だけど「中2生」で「食事の準備・掃除・洗濯」をしている生徒が4割近くいますよ。

これは「立派」ですけれど、本来「中2生」は「勉強と遊びが仕事」であるべきだとコロちゃんは考えますよ。

あとは、「世話をしている家族が父母」の中2生の場合は、家族の状況が「身体障がい20%」が多かったですね。

また「世話をしている家族が祖父母」の中2生の場合は、家族の状況が「要介護27%・認知症19%」と重い内容でしたよ。

ざっと、ここまで「文部科学省」の「ヤングケアラーの実態調査」をご紹介しましたけれど、これらの「ケアラーのお仕事」は「子ども自身の力」では変えようがないことですよね。

コロちゃんは、やはり「大人の力」で何とか変えて欲しいですよ。「子どもの時代」はいつまでもある訳ではありません。

その「貴重な子ども時代」を「ヤングケアラー」で長時間拘束される在り方は、コロちゃんはあるべきではないと考えますよ。

もっと「文部科学省・厚生労働省・子ども家庭庁・学校当局」が、本腰を入れて変えていただきたいとコロちゃんは思いましたよ。

なお、この「ヤングケアラーの実態に関する調査研究について」をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします

https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000767891.pdf。

4.「学校では教員不足、指針がないが7割じゃあね」

さて、次にコロちゃんの意見を書いておきましょう。コロちゃんは「教育問題」には、あまり知識がありませんから、あまり偉そうなことは言えません。

しかし、上記で「ヤングケアラー」について調べた限りでは「学校現場での人手不足」を感じましたね。

上記でご紹介した「ヤングケアラー支援における教員向けアンケート」でも、「教員の自由記述」の中では「ヤングケアラーの対応は本当に教員のやる仕事なのか?」との意識が強く感じられました。

これって「ヤングケアラー研修が5人に1人」とお寒い実態だと言うこともあると思いますが、そもそも学校の現場では「忙しすぎて手が回らない」のではないでしょうか?

今日のテーマになった「ヤングケアラー指針がない学校が7割」も、「文部科学省の怠慢」もあるとは思いますが、学校現場が教員の過重労働になっているように感じましたよ。

コロちゃんは、最近「学校でのクラブ活動の外注化の動き」を聞いていますが、「学校現場」では「忙しすぎる教員の実態」を、「人員を増やすこと」で対処しようとは考えていないようです。

そして、国は「ヤングケアラー対策の4つの指針」をまとめているそうです。下記ですね。

◎「国のヤングケアラー支援対策」

➀「早期把握」

②「相談支援」

③「家事育児支援」

④「介護サービスの提供」

上記の「①早期把握」と「②相談支援」は、たぶん「学校」で行なうのでしょう。

そして後の方の「③家事育児支援」と「④介護サービスの提供」は地方自治体へ丸投げするのでしょうね。

コロちゃんが読んで感じたことは、「地域との連携を図る」という言葉が出てきますが、これって「地方自治体への丸投げ」ですよね。

コロちゃんは、現在「介護サービス」を利用しているからわかりますが、「地方自治体の介護サービス」に余力はありませんよ。

もちろん「地方自治体」によって違いはありますが、どこの「地方自治体」でも余裕はあまりないと思われます。

だから「ヤングケアラー対策」を進めようと考えるならば、学校すべてに「責任をもたされた担当者を配置する」ぐらいはやらないとダメだと思いますよ。

そうでないと、例え「学校でヤングケアラーの相談」があっても、「学校から自治体」への形式的な通知で終わってしまうのではないかと懸念しますよ。

まあ現状は、それどころか「ヤングケアラー指針がない学校が7割」ですから、上記のコロちゃんの懸念以前の実態のようですけれどね。

だからコロちゃんは、この「ヤングケアラーの問題点」は、国が「解決に向けたハッキリした方向性を出していない事」にあると考えていますよ。

もっと「学校現場」に「カネとヒト」を投入しなければ「解決は難しい」と、コロちゃんは思いましたよ。

5.「コロちゃんと介護の暮し」

今日のテーマは「ヤングケアラー指針がない学校が7割だって」と、「ヤングケアラー」を取り上げました。

コロちゃんは、「70代のおじいちゃん」ですが、「ヤングケアラー」の経験はありません。

しかし、コロちゃんは「妻の終末期の介護」を行ないましたので「オールドケアラー」の経験はありますよ。

今日の「コロちゃん話」は、「コロちゃんのオールドケアラー話」を書いてみましょうね。

コロちゃんの妻は、70歳を超えた時に「脳梗塞」を患いました。

「妻」はいきなりの「頭痛とめまい」に襲われて入院してから、3ヶ月後に退院した時には、もう「歩くのがやっとの状態」となってしまいました。

それからのコロちゃんは、「オールドケアラー」になりましたね。「炊事・洗濯・掃除など」を、コロちゃんが行ないましたよ。

だけどコロちゃんは、そんな生活はあまりイヤではなかったですよ。なんと言っても「介護保険サービス」をフルに活用しましたからね。

こうなると「情報を知っている」と「知らない」とでは、大きな違いとなってきます。

コロちゃんは、遠慮なくあちこち「相談」に出向いて、積極的に「使える介護サービス」を調べてすべて利用しましたよ。

「妻」もリハビリを一生懸命に取り組んでいましたから、その後はだんだんと身体の動きも回復してきました。

しかし、その頃に「肺がん」が発症したのです。そうなると「抗がん剤治療」となりますよね。副作用も強く、「妻」はだんだんと衰弱してきましたよ。

そしてその後に「がんの脳転移」が明らかになり、徐々に身体が不自由になってきました。コロちゃんは、総力をあげて「自宅で介護」に取り組みましたよ。

朝は「洗面・歯磨き・朝食」と、日中の「車いすでの散歩・昼食」、夜の「夕食・洗面などなど」、まあ大変でしたよ。

だけど、妻とはそれまでに50年近く一緒に暮らしていましたからね。お互いに変な「遠慮」や「気遣い」はありませんでしたよ。

そしてコロちゃんの「オールドケアラー生活」は、大学病院から「緩和ケアです」と言われて退院してから6ヵ月後に「妻」が亡くなることで終わったのです。

結局コロちゃんの「オールドケアラー生活」は、全部で「2年半」でしたよ。

だけど、その大部分は「リハビリで歩けるまで回復した時期」もありましたから、ホントに「寝たきり」となったのは最後の「6ヵ月間」でした。

この「オールドケアラー生活」を振り返ってみると、「コロちゃんは覚悟が出来ていた」から苦にはなりませんでしたよ。

なにしろコロちゃんと妻は、1970年代初頭の2人とも20代前半の時から、ずーっと一緒に暮らしてきたんですからね。

もうお互いが「一心同体」のような繋がりがありましたよ。

そんな2人の「片っ方が逝く時」には、「ケアラー生活」だろうが何だろうが「全力で支える」のは当たり前のことですよ。

今回は、たまたま「妻」が先に逝くことになりましたから「ケアラー担当はコロちゃん」になりましたが、もしそれが逆になっても、「妻」はちゃんとコロちゃんを「ケア」してくれたと思っていますよ。

コロちゃんと妻は、そのような「深い繋がりだった」と確信しているのです。

だけど「子どもたち」は違いますよ。コロちゃんは、同じような「ケアラー生活」を、まだ若い「子どもたち」にしてもらいたいとは全く思いませんよ。

「子どもたち」には、未来に向けて「準備すること・学ぶこと・遊ぶこと」が山ほどあるのですから、感受性の豊かな時期に「ケアラー生活」をしなければならないとなったら可哀想ですよ。

「子どもたち」には、責任もありませんし、また環境から逃れる術もありません。

だからこそ、大人たちが、「子どもたちの環境」に気を配って配慮して準備して、より良い居場所を作らなければならないとコロちゃんは心から思っていますよ。

今日の最後の「コロちゃん話」は、ちょっと力が入ってしまいましたね。

コロちゃんは自身が「幸せな子ども時代」をすごせなかったものですから、今の「子どもたちが苦労する話」には過敏に反応してしまうのですよ。

どんな時代になっても「子どもたちが笑って生活できる環境」を整えてあげたいですね。そんな「社会」をコロちゃんは望んでいますよ。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

コメント