おはようございます。現在のコロちゃんのリアルタイムは午後2時です。

なぜこんな時間にブログ記事を書き出したかと言うと、今週の土曜日にコロちゃんは「長男一家様宅」を訪問する予定なのです。

一体コロちゃんが何をしに「長男一家家長様宅」へ行くかと言うと、「長男一家のなーちゃん(11歳)の誕生プレゼント」を贈るために「トイザらス」に一緒に行く約束をしているのです。

そして「たーくん(6歳)」には「ベイブレード」をプレゼントする約束をしていました。

「たーくん(6歳)」は、この「ベイブレードがどうしても欲しい」と、先日の「夏休み蓼科旅行」の時に「お土産」を止めていたのです。

そこまで欲しがる「ベイブレード」を、コロちゃんはちっとも知りませんでしたよ。調べてみると「ベーゴマ」じゃないですか。

コロちゃんの少年時代には「ベーゴマ」は確かに流行していましたが、どういうわけか「少年コロちゃんの町内」では「ベーゴマ」は流行りませんでした。

だから、今でもコロちゃんは「ベーゴマ」は出来ません。その点が「こち亀の両津巡査」とは違っていますよ。

そんな「ベーゴマが出来ないコロちゃん」が、今日は「コロちゃんの夏休みそよそよ蓼科日記③」をカキコキしますよ。今日が「夏休み蓼科日記」の最終回になりますよ。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「蓼科高原の温泉もいいよねと、現在の高齢者は子世代がいるが7割だよ」

☆「就職氷河期が高齢者になった時と、諏訪大社を参拝して解散しました」

☆「あと数年は楽しめるかな?と、コロちゃんとおとーちゃん」

1.「蓼科高原の温泉もいいよね」

今回宿泊したホテルは「エクシブ蓼科ホテル」でした。コロちゃんの「次男の会社」が保養所契約をしているとかで、お安くお泊りができましたよ。

この「ホテルの温泉」は、「源泉」が「蓼科三室源泉」とかで、効能が「筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり、運動麻痺における筋肉のこわばり・・・」。

なんやなんや、全部読んだら「20以上の効能」が並んでいました。その他沢山でいいよね。

コロちゃんは、いつも朝5時起床ですので毎朝「温泉」に入って、夕方にも「温泉」、寝る前にも「温泉」、最終日には、早朝・チェックアウト直前と2回も「温泉」に入りましたよ。

その効果か、帰宅後2日目の現在も「コロちゃんの腰痛」の痛みは軽くなっていますね。

そんな「温泉好きのコロちゃん」でしたが、2日目に「長男一家家長様」と「たーくん(小1)」と「次男一家のすーくん(5歳)」とコロちゃんの4人で温泉に入った時間がありました。

そこでの「脱衣場」での会話が以下でしたよ。

「コラー、キ〇タマをぶつ奴があるか―!」by長男一家家長様

「ここは大事なとこなんだぞー!」by長男一家家長様

ヽ(`Д´)ノプンプン

「(∀`*ゞ)エヘヘ-」byすーくん(5歳)

どうやら「次男一家のすーくん(5歳)」がふざけて、「長男一家家長様」の急所をぶったようでしたよ。

突然の叫び声に振り向いたコロちゃんでしたが、「長男一家家長様」は「すーくん(5歳)」に向かって次のように言ったのです。

「そう言えば君のパパも、小さいころに大人のキ〇タマをぶって逃げて怒られていたことがあったぞ」by長男一家家長様

コロちゃんは、これを聞いて笑っちゃいましたよ。

だってコロちゃんは、今から30年以上前に「妻の姉夫婦」と一緒に親族が集まった場で、「まだ3~4歳だった次男」が「妻の姉の夫(妻の義兄)のキ〇タマ」をぶった場面を見た記憶があったのです。

コロちゃんは、その場面を思い出して「笑っちゃいました」よ。あいつ(幼かった次男)は、この頃に何度も「大人のキ〇タマ」をぶって喜んでいたのですね。

やっぱり「次男一家家長様」と「すーくん(5歳)」は親子でしたよ。

全くしょうもないヤツだな、親の顔が見てみたい・・・、あれっ、「次男の親」ってコロちゃんでしたよ。

(*´・д・)アレ?

2.「現在の高齢者は子世代がいるが7割だよ」

さて「温泉」にも充分入りましたし、後は帰宅するばかりの「コロちゃん一行」ですが、ここでちょっと帰宅前に初日にも触れた「3世代旅行」について少し深堀りしてみましょう。

今回のコロちゃん一行の「3世代旅行」の「実態調査」を見ると経験率は以下となっていました。

◎「祖父母世代・父母世代に聞く3世代旅行の実態調査」(小数点以下切り捨て)

●「3世代旅行経験率」

・「48%」

file:///C:/Users/hp/Downloads/pdf_6587.pdf

(出典:株式会社リクルートライフスタイル沖縄・株式会社リクルート コミュニケーションズより:8月19日旅行)

上記を見て、皆さんはどうお思いでしたか? コロちゃんは「多い」と感じましたよ。

だけど、これは「コロちゃん世代だから多い」のではないか、もっと「若い世代」が高齢者になった時には減るのではないかとも思っています。

「コロちゃん世代」は、子どもが居る高齢者が多いのですよ。

コロちゃんは、「子どもがいない高齢者」と「子どもと同居・別居している高齢者」が、現在どのくらいの割合なのかを調べてみたことがあります。下記でしたよ。

◎「高齢者(65歳以上)の子どもとの同居・別居状況別割合:2022年」(少数点以下切り捨て)

➀「同居の子あり :19%」

②「同居・別居の子あり:13%」

③「別居の子のみあり :36%」

④「子どもなし :18%」

https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Data/Popular2024/T12-51.htm

(出典:国立社会保障・人口問題研究所:人口統計資料集2024:高齢者(65歳以上)の子どもとの同・別居状況別割合:8月20日利用)

上記を見ると、現在の「④子どもなしの高齢者は18%」と2割弱です。思ったよりも少ないのです。

そして「①同居の子19%+②同居・別居の子13%+➂別居の子36%=68%」と、子どもが居る「高齢者」は約7割になります。

これだけ「祖父母世代と子ども世代がいる現在」では、「3世代旅行」も増えるのは当然ですよね。

現在の「65歳以上の高齢者」は「1960年生まれ」以前の方たちです。まだまだこの年代の「高齢者」は「婚姻率※」が高かったのですよ。だから「子ども世代」も多かったのです。

(※1960年生涯未婚率:男性1.26%、女性1.88%)

コロちゃんは、自分が「恵まれた時代に生きた」と考えていますよ。だって、上記のような「誰でも結婚できる時代」と「子育てができる所得を得られる時代」に生きて来たのですからね。

コロちゃんは「運が良かった」と思っていますよ。

3.「就職氷河期が高齢者になった時」

さて「運が良かったコロちゃん世代」でしたが、この「運が良い世代」は後が続きませんでした。今後の「3世代旅行」は変わってきますよ。

コロちゃんは「就職氷河期の年代層」が高齢者(65歳以上)になる時に、現在活発に行なわれている「3世代旅行」が一気に減ってくるのではないかと見ています。

「就職氷河期」とは、内閣府では「1993~2004年の間に社会に出た人」を指しており、その人数は約2000万人いるとされています。

2025年現在ではだいたい「45歳~55歳」になりますね。だから、この世代の方たちが「65歳の高齢者」になるのは、今から約10年後になります。

コロちゃんの子どもたちよりも、少し年上の世代の方たちです。

この方たち(就職氷河期世代)の生涯未婚率は、「男性28.3%、女性17.8%(2020年時点)」と言われています。

結婚して子をつくらなければ「3世代旅行」はありません。

今から10年後というと「2035年」ですよね。コロちゃんは見れないかも知れませんが、多くの若い方はその時の「日本社会」を間近に見ることとなるでしょう。

出来ればその頃の「日本社会」が「希望のある社会」であって欲しいと、コロちゃんは心から願っていますよ。

これらの「氷河期世代」の方々は「運が悪かった」のですよ。コロちゃんは時代を俯瞰して、「個人の努力」よりも「生きてきた時代の運・不運」を強く感じていますよ。

4.「諏訪大社を参拝して解散しました」

さて、再びコロちゃんの「夏休み蓼科旅行」に戻りましょう。

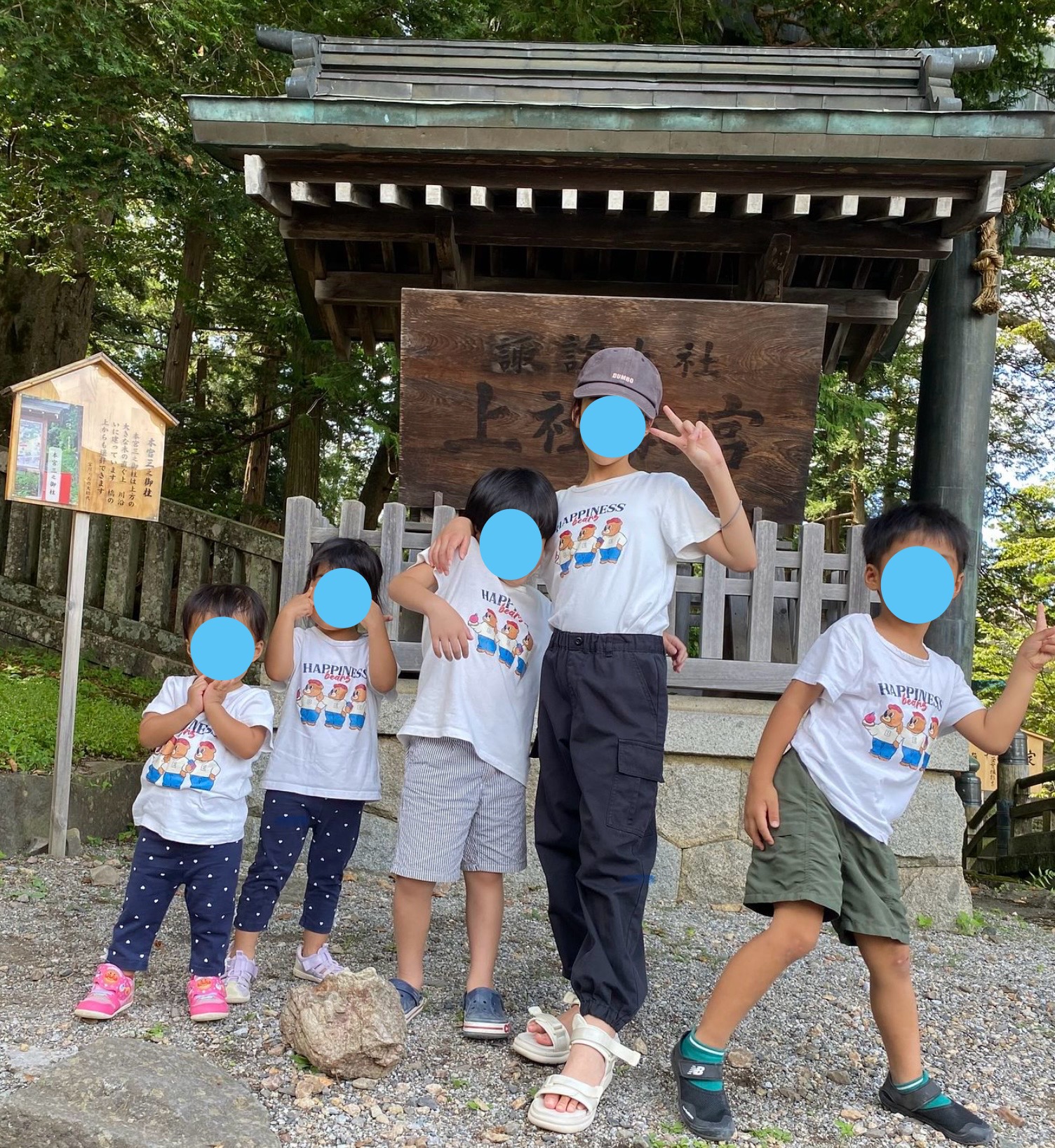

最終日にもかかわらず、ホテルのチェックアウトまでに「2回も温泉に入ったコロちゃん」でしたが、その後「一行」は「諏訪大社」に向かいました。

コロちゃんも、この「諏訪大社」は初めての「参拝」ですよね。今までの「長い人生」でもこの地は訪れたことはありませんでした。

コロちゃんは「歴史」は好きですが、この「諏訪大社・諏訪姫」については「武田信玄を巡る戦国小説」ぐらいしか知識はありません。

要するに、この場でコロちゃんが「うんちく」を偉そうに語るほどの知識はないということですよ。

まあだけど「古い神社」ですから、それなりに「見ごたえ」はありましたよ。あえて言えば「まだ観光地化されていない」かなー?

( ̄へ ̄|||) ウーム

「諏訪神社」の正面の大通りでも、さほど大きな「観光商店街」は見られず、大人数の観光客を受け入れられる場所ではないように見えましたよ。

ただコロちゃん一行の目的は、「長男一家+次男一家+コロちゃん」とが集まり「一緒に行動すること」でしたから、この神社参拝も価値あることでしたよ。

もちろん「子どもたち」は、「名所旧跡」などに興味はありません。ああ、子どもたちは「おみくじ」を引いて喜んでいましたね。

あとは「5人の子どもたちが集まったこと」を素直に喜んでいましたよ。

この「諏訪神社参拝」で、今年の夏の「夏休み蓼科旅行」は終了です。この駐車場で解散して、「長男一家+コロちゃんは関東地方」へ、「次男一家は東海地方」へ帰宅しましたよ。

コロちゃんはもちろん「楽しい夏休み」でしたよ。「長男一家・次男一家」も「楽しい夏休み」だったよね?

(⁎•ᴗ‹。)ネー♪

多分「楽しかった」と思いますよ。今年中はたぶん「全員集合」はもうないかも知れませんが、来年・再来年とまた「集まること」が出来ればコロちゃんは嬉しいですよ。

5.「あと数年は楽しめるかな?」

コロちゃんは、この「夏休み蓼科そよそよ日記①」でも「祖父母世代・親世代・孫世代とでは視線が違う」と書きました。

その中でコロちゃんの属する「祖父母世代」は「過去の思い出に生きる」と書きましたが、今日は「そよそよ日記」の最終回ですので、この点をちょっと深掘りしてみましょう。

コロちゃんは、今回の「蓼科旅行」の中で「孫世代の子どもたち」の行動や言動を見たり聞いたりしたときに、かつて幼かった「長男・次男たち」を思い起こしましたよ。

その頃の「30代の青年コロちゃん」は、目の前の「幼い子どもたちのこと」を考えるのが精いっぱいでしたね。遠い「将来や未来」を想像することなどは考慮の外でした。

しかし、現在の高齢になったコロちゃんは「あと何回このような夏休みがあるだろうか?」と思いを馳せたのですよ。

「長男一家のなーちゃん(昨日から11歳)」は、来年には「小学6年生」に進級します。

再来年の「中学生」ともなると、クラブ活動もあるでしょうしそろそろ「思春期」も始まるかも知れません。いつまでも「3世代旅行」について来ないかも知れませんよね。

それにコロちゃん自身の身体だって、今のところ「順調に衰退」していますよ。

今日は「週に2回のジムへ行く日」ですから、この原稿を書き終わってから「ジム」で「ウォーキングマシン・エアロバイク」で運動をするつもりです。

しかし、いずれは「旅行は難しくなる日」も来るかと思われますね。だけどコロちゃんには「暗い気持ち」はないですよ。

その時その時点でいつも「全力を尽くす」のがコロちゃんの生き方です。

コロちゃんは、長い人生の間この「全力を尽くすこと」だけは堅持してきたと思っていますよ。ただほとんどは「社会的な評価をされる結果」を得られませんでしたよ。

それは「現在のコロちゃんの生活」が「清貧ライフ」なことからもお分かりになると思われますね。

この「清貧ライフ」とは、逆から見れば「コロちゃんの人生には社会的な成功がなかった」ことを表しているのです。

だけど、今のコロちゃんに「後悔や反省や戸惑い」は一切残っていませんよ。

それはコロちゃんの「人生のターニングポイント」においては、常に「力を限界まで振り絞って生きて来た」との自負があるからです。

たとえその結果「社会的成功」が得られなくとも、コロちゃんにはちっとも気になりませんよ。

「世の人は我を何とも言わば言え 我なす事は我のみぞ知る」by坂本龍馬

上記の言葉は「坂本龍馬の言葉」とされていますが、コロちゃんは「小説家の司馬遼太郎」が創作したのかと思っていましたよ。

だけど、調べてみたら「原資料は京都国立博物館が所蔵」とありましたから、ホントに「坂本龍馬の言葉」だったのですね。

だけどいい言葉でしょう。「我なす事は我のみぞ知る」、コロちゃんの人生にピッタリの言葉ですよ。

そんな思いを抱えたコロちゃんは、この「夏休みの解散時」に「あと数年は夏休み旅行を楽しめるかな?」と静かに考えていましたよ。

6.「コロちゃんとおとーちゃん」

さて今日は「夏休み蓼科そよそよ日記」の最終回です。最後の「コロちゃん話」は、子どもが父親を呼ぶ呼称について書いてみますね。

現在の「長男一家・次男一家」の子どもたちは、父親を呼ぶときに「パパ」と呼んでいます。今の世の中では、ほとんどの子どもたちが「父親をパパ」と呼んでいると思いますね。

しかし、30年以上前の「コロちゃんの子育て」での「父親の呼び方」は「パパ」ではありませんでした。

コロちゃんの「子育て期」は「1980年代」でしたが、コロちゃんちでは「おとうちゃん・おかあちゃん」と呼ばせていましたよ。

今でもコロちゃんの記憶に残っているのは、妻との次の会話です。

「ある日幼稚園から帰って来た子どもが突然『おかあさん』と呼ぶようになったので驚いたわ」byコロちゃんの妻

これまでは、家では「おかあちゃん」と呼んでいた子どもが、「幼稚園」で「おかあさん」と言う呼び方を憶えて帰って来たというのでした。

1980年代の日本では、家庭内で「おとうちゃん・おとうさん」と呼ぶのが一般的であり、「パパ」はその後の1990年代にかけて増えていったとコロちゃんは考えていますよ。

コロちゃん自身の感覚としては、当時(1980年代)では「パパ」という呼称には「上流階級」のイメージがありました。

いわゆる「庶民」は「おとうさん・おとうちゃん」が普通に使われていて、当時のコロちゃんの周囲でもみな「おとうさん・おとうちゃん」でしたよ。

コロちゃんの記憶を探ると「コミックの巨人の星※」の中の下記のエピソードがありました。

(※巨人の星:1976年:週刊少年マガジン:原作・梶原一騎:作画・川崎のぼる)

主人公の「星飛雄馬」のライバルで友人であった「伴宙太」が、「オヤジと呼んでいた父親(自動車会社社長)」から「パパと呼べ」と言われて「こそばゆい」とおしりを掻くシーンがありました。

これは「成り上がりの成功者の父親」が、「もう俺は上流階級になった」と言いたくて、子どもに「オヤジと呼ぶのではなくパパと呼べ」と言ったのです。

このように、1970年代の「パパ」の呼称には「上流階級」の香りが漂っていました。

それが無くなってきたのが「一億総中流社会」となった「1980年代だった」とコロちゃんは考えていますよ。

そんな「社会的雰囲気の変化」はさておいて、コロちゃんちの「父親の呼称」は以下のように変化しましたよ。

◎「コロちゃんちの父親の呼称の変化」

①「おとうちゃん」⇒

②「おとうさん」⇒

③「おとん」

うーむ、そう言えば「①おとうちゃん」⇒「②おとうさん」の変化は、子どもが幼稚園に入園してからでしたね。

( ̄へ ̄|||) ウーム

そして「②おとうさん」⇒「③おとん」の変化は、子どもが「中学生」になった頃からだったような気が・・・?

σ( ̄^ ̄)はて?

えっ、「今は何て呼ばれているの?」ですか?

それは「おとん」ですよ。だけど「おとん」って「関西地方を中心に使われる言葉」だそうですよ。

この呼び方は、「長男」が「中学生」の頃から言い始めたような気がしますけど、なんか「中学校での流行」でもあったのかなー?

ʅ(。◔‸◔。)ʃ…ハテ?

今日の「コロちゃん話」は、コロちゃんちの「父親の呼称」をお届けしましたよ。

皆さんのご家庭では、「父親」をどんな呼び方で読んでいますか? ちょっとその経過を遡って考えてみることも、ちょっと面白いかも知れませんよ。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

コメント