おはようございます。現在のコロちゃんは、「長男一家様宅」の居間でパソコンをポチポチしています。

テーブルのお隣では「なーちゃん(10歳)」がiPadを見ていて、正面のTVの前では「たーくん(6歳)」がゴロっと横に転がりながら「アニメ」を見ていますね。

なぜコロちゃんが、この場にいるのかというと「長男ママさん」のお仕事中の「留守番」を頼まれたからなのです。

「なーちゃん(小5)」と「たーくん(小1)」の学校は、現在「春休み」なのですよ。「たーくん(小1)」は、来週が「入学式」ですね。

今日のコロちゃんは、「子ども2人と留守番」という「重要な任務」を与えられて遂行しているのですよ。

o(`⌒´*)oエッヘン!

いやいや、コロちゃんは「アニメを見る子どもたち」と一緒に居て、パソコンをポチポチしているだけですけどね。別に御大層なことをしているわけではないですよ。

だけど、コロちゃんはつくづく思いますけど「昭和の親父」って「子どもとの遊び方がヘタ」ですね。

何しろコロちゃん夫婦は、「滅私奉公の会社員+専業主婦」でしたから、父親は子どもを楽しませることが出来ないのですよ。

だって「そんなことやったことないんだもん!」。

( ´゚д゚`)アチャー

今日もコロちゃんは、「子どもと一緒に留守番」をするだけで終わりそうですよ。

そんなコロちゃんが、今日は「希望格差社会、それからを読んで」をカキコキしますよ。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「希望格差社会、それから:著:山田昌弘:2025年:東洋経済新報社と、昭和とは大きく変わった平成時代」

☆「終活と婚活の昭和と平成の違いを見るよと、幸せに衰退するニッポンだって」

☆「日本は過去に再び戻るのかな?と、コロちゃんと友人の労働争議」

1.「希望格差社会、それから:著:山田昌弘:2025年:東洋経済新報社」

コロちゃんは、この本の著者が「婚活」という言葉を、世の中で初めて創り出した方だと知っていたんですよ。著者の過去の本も大分読んでいましたからね。

だけど「格差社会」はもう誰もが知っている事実ですし、「少子化」も今更という感じで、もうこのジャンルの本は読まなくともよいかなー?などとコロちゃんは思っていたのですよ。

しかし、さすが「山田教授(中央大学文学部教授)」は凄いですね。コロちゃんなどが「思いもよらない切り口」で新しい知見を書いていましたよ。

最初の切り口は「平成時代」ですよ。

2.「昭和とは大きく変わった平成時代」

日本には「元号」というのがありますから、一つの「時代」を年号で区切るのは「社会の変化」を理解しやすくなりますよね。

「平成時代」とは、1989年~2019年の30年間になります。

コロちゃんにとっては、この「平成時代」は、30代~60代のちょうど「現役生活の時代」になりますね。

だから、これからご紹介する「山田教授が分析する平成時代」をコロちゃんはリアルタイムに体験しているのですよ。

「山田教授」は、「平成時代」がその前にあった「昭和時代」と大きく変わったというのですよ。以下の4点を列記しています。

◎「昭和時代と平成時代の変化」

➀「経済停滞」

➁「男女共同参画の停滞」

③「少子高齢化の進行」

④「格差社会の進行」

本書では、具体的なデータを示して詳しく解説していますが、上記の➀~④は皆さんもどこかで聞いたり見たりしているかと思われますね。

もう「経済停滞・男女差・少子高齢化・格差社会」などは、誰もが耳タコだと思われますが、これらの➀~④は「平成時代」に進行したことが良くわかる内容でしたね。

一言で言うと、「昭和時代」に比べると「平成時代」は酷い時代になったという内容なのです。

しかしコロちゃんが目を止めたのは、「ポジティブなトレンド」として「生活満足度の上昇」を取り上げていたことです。

「山田教授」は以下のように書いているのです。

「平成時代を通じて日本経済は成長せず、収入は伸びず、結婚したくともできない人が増え、格差が広がり、貧困率も上昇している」

「それにもかかわらず、驚くべきことに、平成時代は『生活満足度』が上昇した時代だった」

そうなんですよ。コロちゃんも以前に「内閣府の国民生活に関する世論調査」を見ていますが、昨年2024年の「生活が中の回答が88%※」もあるのですよ。

これは不思議だと思っていましたよ。

(※内閣府の国民生活に関する世論調査:2024年)

本書では「NHK放送文化研究所」の「日本人の意識調査」を紹介しています。以下ですよ。

◎「衣食住・生きがい・地域の生活環境・人間関係の全てに満足していると答えた人の割合」

➀「1973年:26%」(昭和)

➁「1983年:35%」(昭和)

③「1993年:38%」(ココから平成)

④「2003年:40%」(平成)

⑤「2013年:49%」(平成)

➅「2018年:55%」(平成)

上記は本書では「5年ごとの調査結果」を詳しく添付していますが、コロちゃんは「➀1973年と➁1983年」の「昭和時代の満足度」が上がったことは理解できますよ。

だってこの「昭和時代」は、「一億総中流時代の1970年代~1980年代」ですからね。

しかし、その後の③~⑥の「平成時代の生活満足度の上昇」は理解に苦しみますよ。

「山田教授」は、本書で「その謎を解くことが本書の1つの目的である」と書いているのですよ。

なんか、ワクワクしますよね。もう「格差社会」の本はいいやと思っていたら、ちゃんと「不思議だな?」を提示しているのですよ。

この点は後で取り上げますね。

3.「終活と婚活の昭和と平成の違いを見るよ」

「山田教授」は、「平成期」を特徴づける「若者の行動様式」として「就活と婚活」を取り上げています。

皆さんは知っていましたか? この「就活と婚活」という言葉は「昭和時代」には使われていなかったようなのですよ。

「就活」という言葉が一般化したのは2000年代に入ってからで、「婚活」は「山田教授」が2007年に造語したものだと書いてありますよ。

「平成時代(1989年~2019年)」の始まりは、ちょうど「バブル経済(1986~1991年)」のさ中でした。

だから「平成時代」は、当初は絶好調の経済から始まって、その後30年間現在の「令和」に入るまで一貫して下り続けたと言えます。

この中で「就活・婚活」という言葉が生まれた理由として、「昭和時代には簡単に出来ていた就職や結婚が、努力しなければできなくなったことを表している」と喝破しているのですよ。

確かに「昭和時代」にも「就職活動」はあったのでしょうけれど、「夏休みのインターン」や「就活に有利なサークル活動を選ぶ」などは「平成時代」から始まったとしています。

コロちゃんも、1980年代に「大学がレジャーランド化している」という話を、よく聞いていましたよ。

さらに「婚活」に関しても、「結婚に際して女性だけではなく男性も相手に経済力を求める傾向が強まっている」としています。

そう言えば「昭和時代」の終わりごろに「三高(高学歴・高収入・高身長」と言われていましたけれど、あれは「女性」が「男性」へ要求するものでしたね。

それが「平成」では変ってきたというわけですね。

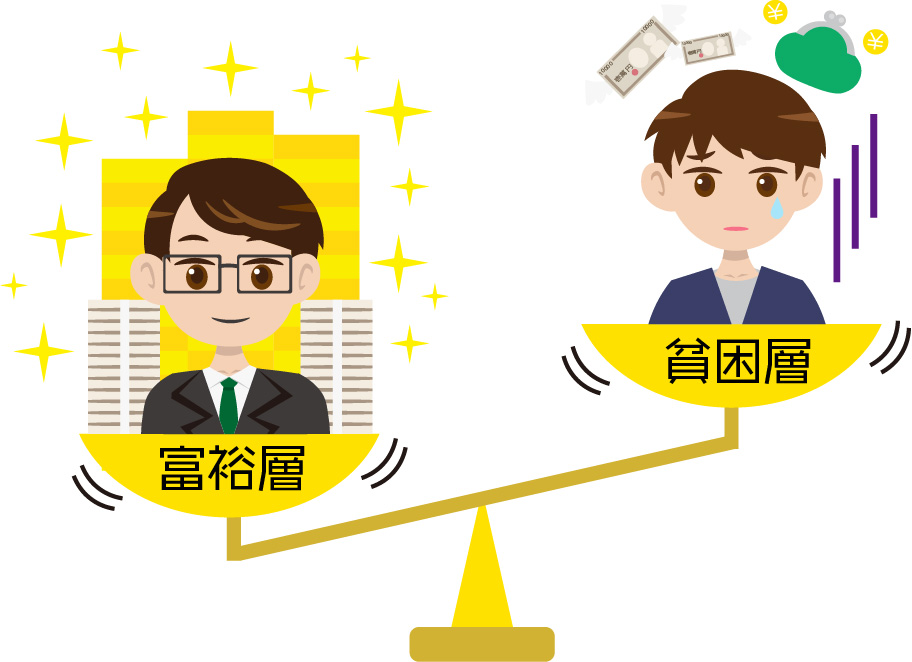

その結果「男女とも非正規雇用者など、経済力のない者が結婚からはじかれ・・・幸せの希望が持てないことになった」と図表を示して指摘していますね。

コロちゃんは、これを読んで「平成時代」以降は酷い時代になったと思っていますが、「昭和時代」との対比が際立っていますね。

つまり「昭和時代=良い時代」、「平成時代=酷い時代」です。

さらに「令和時代」についても記載がありますが、「格差社会が完成型に」と身も蓋もない内容です。「中高年独身者の社会問題化」や「若者の親ガチャ」など、読んでいてもちょっと心が沈みましたよ。

特に、著者が学生に「どんな人と付き合いたいか?」とのアンケートに、以下の回答があったとのエピソードが紹介されていました。下記ですよ。

「ある学生が奨学金を借りている人とは付き合ってはいけないと親から言われたと書かれていてびっくりした」

これにはコロちゃんも愕然としましたよ。だって、コロちゃんも2人の子どもたちには「多額の奨学金」を背負わせていましたからね。

特に「次男」は、もう学卒後10年以上経っていますけれど、まだ「奨学金の返済」は続いているようですよ。

苦労かけてるなー。

(。>ㅅ<。)ゴメンヨゥ…

「2人のヨメ様」、選んでくれてありがとうございますね。

(*ᴗ͈ˬᴗ͈)*.゚アリガトー.ペコリ

おっと、話がそれちゃいましたね。

\(-\)(/-)/ ソレハコッチニオイトイテ…

そろそろ、あと一つをご紹介して終わりにしましょう。

4.「幸せに衰退するニッポンだって」

上記で「山田教授」は、以下のように書いていました。

「平成時代を通じて日本経済は成長せず、収入は伸びず、結婚したくともできない人が増え、格差が広がり、貧困率も上昇している」

「それにもかかわらず、驚くべきことに、平成時代は『生活満足度』が上昇した時代だった」

この「謎」として、「山田教授」は「バーチャルで格差を埋める人々が急増」と答えているのです。つまり「パチンコ・ネット・ゲームなどの世界」ですね。

さらに「ペット・推し・キャバクラなどなど」も提示しています。

これが「山田教授の謎解きの結果」なんですけど、コロちゃんはココを読みながら首を傾げましたよ。このコロちゃんの疑問は、あとで書いてみますね。

要するに「山田教授」は、もう格差は埋めらないと諦めた若者たちが、「現実世界から逃避」して「バーチャル世界で満足感を得はじめた」と分析しているのですよ。

その結果、今後の「日本」を以下の様に見ています。

「経済的には徐々に衰退していく・・社会は分断され大きな経済発展はなく、少しずつ生活水準が低下する」

「みんな一緒に少しずつ、貧しくなるのであれば、多くの人は不満を持たない」

「国内で安定した生活が送れると思っている人は、わざわざ自分が損をするかも知れないような社会改革は、必要ないと思っている」

うーむ、何とも「悲観的」というか、「冷徹」というか、「よく見ている」というべきか迷いますよね。

(´ヘ`;)ウーム…

更に、ダメ押しのように「山田教授」は書くのですよ。

「私の見立てでは、このままでいくと、日本社会は少しずつ衰退する。それも幸せに。」

ホントかなー? こうなっちゃうのかなー? だったら嫌だなー?

(๐•̆ •̆๐)ヤダナー

下記に、本書」の時代認識をご紹介しますね。

➀「昭和期」

・「格差縮小」

・「中流社会化」

・「格差が乗り越えられると信じられた時代」

➁「平成期」

・「格差拡大」

・「下流社会化」

・「希望格差が進行した時代」

③「令和期」

・「格差固定」

・「バーチャルで格差を埋める時代」

うーん、上記の「➀昭和期」と「②平成期」には、コロちゃんも賛同しますけど、「③令和期のバーチャルで格差を埋める時代」って言うのが、ちょっと違うんじゃないかなと考えますよ。

( ̄へ ̄|||) ウーン

次に、コロちゃんの意見を書いてみますね。

5.「日本は過去に再び戻るのかな?」

上記で「山田教授」が、「もう格差は埋めらないと諦めた若者たちが、現実世界から逃避してバーチャル世界で満足感を得はじめた」としていますね。

コロちゃんは、確かにそのような1面があるとは思いますよ。しかし、その1面がいつまで続くのか、あるいはどの位拡がっていくのかについては懐疑的ですね。

だって、コロちゃんが20代だった「1970年代の初頭頃の日本」は、実に荒々しい雰囲気が漂う社会だったのですよ。

ちょっとその「当時の雰囲気」がわかるグラフをご紹介しましょう。

コロちゃんは、当時の「デモの回数など」がどこかに無いかと探してみましたが、それは見つかりませんでした。

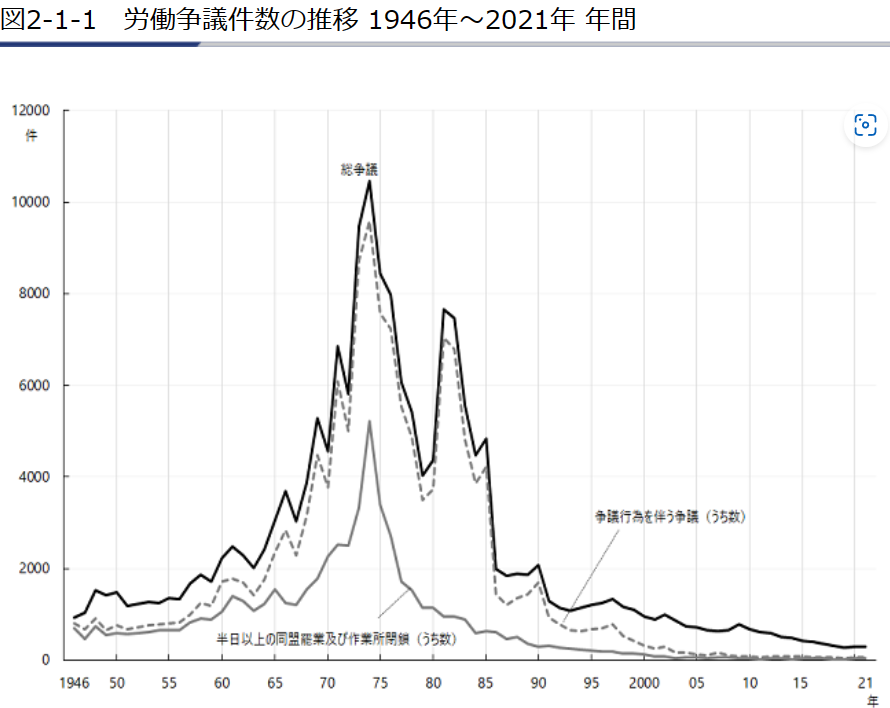

その代わりと言っては何ですが、「労働争議・ストライキ回数」のグラフがありました。以下のグラフをご覧ください。内容は下に書き出します。

「独立行政法人 労働政策研究・研修機構」より

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0702_01.html

出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構 早わかりグラフで見る長期労働統計 より(4月2日利用)

上記のグラフは、「独立行政法人労働政策研究・研修機構」が発表した1946~2021年の「労働争議の件数」です。

「黒太実線」が「総争議件数」で、「灰色実線」が「ストライキ件数」です。

一目見ても真ん中に大きな山が盛り上がっているのがわかります。この山は1974年です。下に書き出しますね。

◎「総争議件数とストライキ件数」(100件未満切り捨て)

➀「1973年: 争議 9400件:スト3300件」

➁「1974年:争議10400件:スト5200件」(ボリュームゾーン)

③「1975年: 争議8400件 :スト3300件」

④「2024年: 争議292件:スト:75件」※

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0702_01.html

(出典:独立行政法人:労働政策研究・研修機構:早わかりグラフで見る長期労働統計より:4月2日利用)

(※④:出典:厚生労働省:令和5年労働争議統計調査の概況より)

上記のように「日本のストライキ件数」は、ピークが「1974年の5200件」だったのです。その「ストライキ」を含めた「総争議件数」もピークは、同じ「1974年の10400件」です。

コロちゃんが、20代の時に上京してきた1970年代初頭の東京は、あちこちで赤旗が翻っている荒々しい雰囲気が満ちていましたよ。

なお、昨年2024年の「④総争議件数は292件、ストライキは75件※」と、同じ国とはとても思えないぐらいに「争いのない国」となっていますよ。

(※厚生労働省:令和5年労働争議統計調査の概況より)

コロちゃんは、当時の1970年代の日本を「リアル」に体験」してきていますけど、「ストライキ」だけではなかったですよ。

やたら街頭での「デモ行進」も多かったですし、主要なターミナル駅前ではいろんな団体が「ビラ配り」をしたり激論などもしていましたね。

そこでコロちゃんは思うのですよ。同じ「日本」の過去にあったことは、また起こるかも知れませんよとね。

「本書」の最後の奥付を見ますと、著者の「山田教授の経歴」が記載されていました。それを読みますと「山田教授」は、「1981年東京大学文学部卒業」と書いてありました。

これから見ると、「山田教授」はコロちゃんよりも5歳以上年下のようですね。おそらく1970年代も後半になってから東京大学に入学なさっているのでしょう。

彼は「荒々しい1970年代前半の東京」を体験されていないと思われましたよ。

コロちゃんが想像するには、若い「山田教授」が見た東京は「限りなく透明に近いブルー※」の時代ですね。

この本は「退廃する若い男女」を描いた問題作品でしたね。

(※限りなく透明に近いブルー:1976年:著・村上龍:芥川賞受賞作)

そうなんですよ、1970年代は前半は「怒れる若者の時代」で、後半は「退廃する若者の時代」だったというのがコロちゃんの「時代認識」なのです。

だから「山田教授」は、1970年代の前半の「怒れる若者の時代」をご存じないのではないかとコロちゃんは感じたのですよ。

だから、上記で「山田教授」が「格差が固定」して夢が持てなくなった若者が、「バーチャルで格差を埋める時代」が来るとしていますが、コロちゃんはそうは考えていませんね。

今の「日本社会」では、水面下で不満が徐々に高まっています。

昨年10月の「衆議院選挙」で「自民・公明党」が多数派を失ったのもその表れでしょう。

現在のような「すでに固定化された格差社会」においては、何かのきっかけで「コップ1杯の水があふれるように」、不満が溢れ出ても不思議はないとコロちゃんは考えていますよ。

そろそろ「臨界点」に達してもおかしくはないと思いますよ。

6.「コロちゃんと友人の労働争議」

今日は【読書考】として、「社会学」の第1人者である山田教授の「希望格差社会、これから」を読んで、その内容のご紹介と感想を書いてみました。

あとは最後の「コロちゃん話」ですね。

コロちゃんは1970年代初頭に「友人の勤めていた会社」が倒産して、その後に争議となった工場に「激励」に行ったことがありました。

その「会社」はその時にはもう「営業・操業」を止めており、「工場」は「労働組合」が管理していました。

そこの「労働組合員」は、みな20代の若者ばかりでしたね。

コロちゃんは、そこでいろいろ話を聞くうちにすっかり仲良くなって、一緒にお酒を飲みながら夜は「大宴会」で大騒ぎしたことを思い出しますよ。

その後もコロちゃんは、そこに何回も顔を出して夜は「卓球」で騒いだり、夕食を炊き出しのように作ったり「激励」なのか「遊び」なのかわからないぐらいに楽しみましたね。

この会社の「友人」は、妻が入っていたサークルの主催者の弟だったのですよ。

そんな「友達の輪」のような繋がりが、網の目のようにあちこちに拡がっていたのが1970年代前半の東京でしたよ。

そこの会社の「労働争議」は、それから3年ぐらい後に「解決」しましたが、その「解決の宴会」にはコロちゃんと妻も招待された記憶が残っていますよ。楽しかったなー。

ヾ(〃^∇^)ノわぁい♪

まだ20代前半の、若かったコロちゃんと妻の「1970年代の懐かしい思い出」ですよ。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

コメント