おはようございます。今朝のコロちゃんとワンコの散歩は3日ぶりの晴天となり、気持ちよく歩いてきましたよ。

コロちゃんの住む地方では、春だと言うのに昨日までの2日連続で1日中雨が降っていて、お洗濯ものが外に干せないで「湿気むんむん」の室内生活でした。

ワンコも、いつもの散歩コースで歩けなくて、近くの道路の高架下で「💦+💩」をするのみですから、ストレスが溜まっていましたね。

春の季節は天気が不安定ですね。コロちゃんは今朝からの「晴れ間」を喜んでいますよ。今日の日中は暖かくなりそうですね。

話は変わりますが、コロちゃんはこのブログを「土曜日:隔週2話」「日曜日:毎週2話」と、「編集長&株主様」から「業務命令」で言い渡されています。

しかし、さすがにコロちゃんでも、上記のペースで「時事ネタ」をカキコキし続けるのは力が足りません。

その泣き言を、涙ながらに「編集長&株主様」に訴えたところ、「それではコロちゃんの清貧ライフ土日版をかーけーえー!」とのお返事を頂戴したのです。

そういえば、どっかの新聞に「日曜版」を出している所もあるよね。コロちゃんは、さっそくそれに飛びつきましたよ。

本日の「土曜日」は、コロちゃんがちょっと「文化」を意識して「コロちゃんの子ども時代」をカキコキしますね。

どうぞ皆さんもご一緒に「少年コロちゃんの1960年代:テレビの普及と購入」を覗いてみましょう。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「1960年代という時代と、経済の高度成長と1960年代」

☆「テレビの普及と1960年代と、テレビの番組と1960年代」

☆「コロちゃんと1960年代」

1.「1960年代という時代」

皆さんの中にも「ALWAYS 三丁目の夕日※」という映画を見た方も多いと思います。

(※ALWAYS 三丁目の夕日:2005年:原作:西岸良平:主演:吉岡秀隆:配給:東宝)

この「映画」は西岸良平氏原作のコミック「三丁目の夕日※」を原作として、2005年に制作されました。

(※三丁目の夕日:1974年:作:西岸良平:ビッグコミックオリジナル)

この「映画・コミック」の描く社会は、1958年(昭和33年)の東京の「夕日町三丁目」でした。もちろん「町名」は架空ですが、それ以外の社会風景は歴史通りです。

コロちゃんは、その時代に「小学校低学年」の幼い男の子でした。もちろん住んでいたのは「夕日町三丁目」ではなく、東北のある田舎町でしたよ。

2.「経済の高度成長と1960年代」

今日取り上げる1960年代という時代は、経済が高度成長し続けた時代です。ちょっと前までの「中国経済」みたいなものですよね。

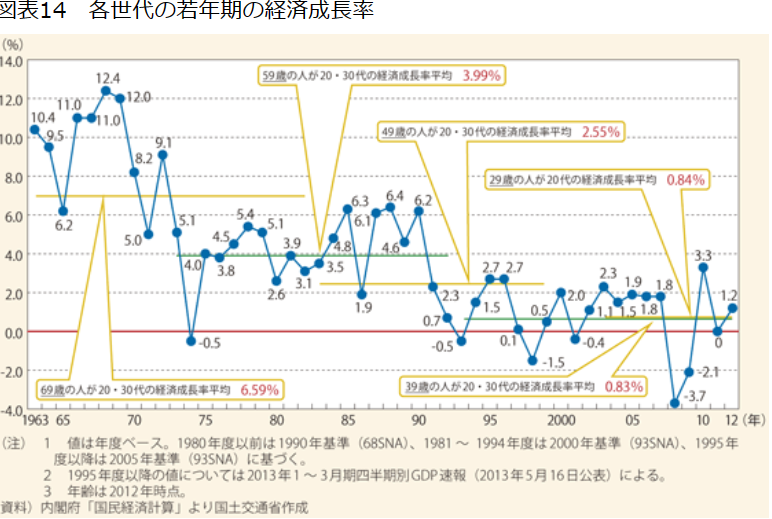

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出します。

「国土交通省 各年代の若年期の経済成長率」より

https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h24/hakusho/h25/html/n1112000.html

出典:国土交通省 若者を取り巻く社会経済状況の変化より(4月25日利用)

上記のグラフは「国土交通省」が発表している、1963~2012年の「各年代の若年期の経済成長率」です。

グラフの左側の方の、1960年代の「実質GDP成長率」が一番高い位置で上下していることをご確認く出さい。

添付のデータで、1960年代の「経済成長率」を抜き出して見ると、以下の数値となっていました。

下記の表をご覧ください。内容は下に書き出します。

| 年号 | 実質GDP | 実質経済成長率 | |||||

| 1960 | 73.5041 | 12 | |||||

| 1961 | 82.1249 | 11.7 | |||||

| 1962 | 88.3183 | 7.5 | |||||

| 1963 | 97.5025 | 10.4 | |||||

| 1964 | 106.7537 | 9.5 | |||||

| 1965 | 113.3619 | 6.2 | |||||

| 1966 | 125.8822 | 11 | |||||

| 1967 | 139.7799 | 11 | |||||

| 1968 | 157.0589 | 12.4 | |||||

| 1969 | 175.9401 | 12 | |||||

| 平均 | 10.37 | ||||||

(出典:国土交通省 若者を取り巻く社会経済状況の変化よりコロちゃんが作成:4月25日利用)

上記の1960~1969年の「経済成長率」を見ると、平均で10.37%と高い成長率を記録しています。

凄いですねー、毎年10%以上の成長を続けますと何年で2倍になるのでしょうね。

確か「投資の72の法則」と言うのがありましたね。これは「72を金利で割ればお金が2倍になるまでの期間がわかる」という法則でしたね。

だからこの場合は、「72÷10=7.2年」となりますから、「毎年10%以上の成長を続けると7.2年で2倍」となりますね。

1960年代の「日本」では、経済規模が7年強で2倍に膨れ上がる高成長をしたのです。

最近の2010年代(2010~2019年)の「平均1.04%成長」と比べると、なんと10倍近い「高度成長期」でした。

ただ、そんなことは田舎に住んでいる小学生コロちゃんには何の関係もなく、少年コロちゃんは鼻を垂らしながら近所を走り回っていましたよ。

この「高度成長の恩恵」は、最初は東京の「夕日町三丁目」あたりから徐々に浸透し始めて、全国の津々浦々にまで拡がったのは、この10年後あたりの1970年代を待たなければならなかったのです。

3.「テレビの普及と1960年代」

少年コロちゃんが、最初に田舎町で「高度成長の恩恵」に接したのは、自宅に「テレビジョン」が入ったことでした。

資料を見ると、日本で初めてテレビ放送が始まったのは1953年です。戦後8年でテレビ放送が出来るようになったのですね。

その頃の記憶を覗いて見ると、少年コロちゃんが小学校4.5年生になった頃だったように思えますね。確か「東京オリンピック」が1964年でした。

その「東京オリンピック」を、学校の授業で見る為に、全国の小学校の視聴覚室にテレビが1台配置されたのも、その頃でしたね。

おそらく当時の「文部省(文部科学省発足は2001年)」が、「東京オリンピック(1964年)」開催を国民の間で盛り上げる為に予算措置をしたのでしょう。

ちょうどその頃に、少年コロちゃんの自宅にも「テレビ」が入ったのです。

それ以前には、ご近所でいち早くテレビが入った家庭に、近所の子どもたちが集まってテレビを見ていたことを思い出します。

今思えば、その家にとってはまったく迷惑だったでしょうね。しかし、「隣近所は親子も同然」の時代でしたから、「子どもたちの襲来」を断ることは出来なかったのでしょう。

当時のテレビのお値段を調べて見ると、1960年に発売された「東芝製のカラーテレビ受像機は21インチで52万円」もしました。

なお白黒テレビは5.8万円となっています。

当時の「大卒初任給は1.3万円」で、今年2024年の「大卒初任給は22.6万円」ですから、だいたい17倍になります。

そうすると、1960年の「カラーテレビの52万円」は現在の約880万円で、「白黒テレビの5.8万円」は約99万円となりますね。

現在の感覚で見てみますと、1960年の「カラーテレビ(現在価格:880万円)」は「ベンツ」で、「白黒テレビ(現在価格:99万円)」は「軽自動車」を購入する感覚でしょうか。

当然購入した家庭のほとんどは、当時拡がり始めた「月賦販売」という支払い方法だったと思いますよ。

今から思えば、あの少年コロちゃんが育った「貧乏家庭」で、よくぞ「テレビ」を購入できたものだと驚きますよ。

少年コロちゃんの家には「父親」がいませんでしたから、当時病院で働いていた母親が頑張って月賦でテレビを購入したのでしょうね。

今思えば、感謝してもしきれないことですね。コロちゃんは、今日この話題をカキコキするまで実家の「テレビ購入」のことなど思い出すこともありませんでしたね。

ホントにコロちゃんは親不孝者ですよ。「かーちゃん、ごめんね。ありがとうね」。

(๑o̴̶̷̥᷅﹏o̴̶̷̥᷅๑)ウルウル

4.「テレビの番組と1960年代」

少年コロちゃんが、その小学生時代によく見ていたテレビ番組に「シャボン玉ホリデー※」がありました。

(※シャボン玉ホリデー:1964~1977年:日本テレビ系)

少年コロちゃんの住む田舎町では、当時テレビチャンネルが「NHK」と「民法1局」の二つしかありませんでした。

その「民間放送局:○○テレビ」の放送していた番組で、少年コロちゃんが良く見ていたのが「シャボン玉ホリデー」だったのです。

今調べて見ると、放送時間は毎週日曜日の18:30から19:00となっていますね。

おっかしいなー、コロちゃんの記憶だともっと遅い時間に毎日ぐらい見ていたように思っていたんですけどね。

多分、よく「テレビばかり見ないで勉強しなさい」と怒られていたから、記憶がいつもこの番組を見ていたように変わっちゃったのでしょうね。

この番組(シャボン玉ホリデー)を少年コロちゃんは大好きで、必ず見ていたように記憶していますね。

主な「出演者」は、双子の姉妹歌手の「ザ・ピーナッツ」と、コミックバンドの「ハナ肇とクレージーキャッツ」です。

「ザ・ピーナッツ」は、デビューが1959年ですから、少年コロちゃんよりは大分年上のお姉さんたちです。

当時歌っていた曲は「情熱の花(1959年)」や「悲しき16歳(1960年)」など多数ありましたね。

そして、少年コロちゃんの眼が釘付けとなったのが「ハナ肇とクレージーキャッツ」です。

この面々は「音楽性」よりも「コミックバンド」として少年コロちゃんは喜んでみていました。

だけど、あとで知ったことですが「このクレージーキャッツ」は、戦争直後の「在日米軍のキャンプ」を回ったりしていた本格的な音楽グループだったようですね。

メンバーは多いですよ。下記に担当楽器も書いておきますね。

◎「ハナ肇とクレージーキャッツ」

➀「はな肇: ドラムス」

➁「植木等: ボーカル・ギター」

③「谷啓:ボーカル:トロンボーン」

➃「安田伸: テナーサックス」

⑤「石橋エータロー: ピアノ」

⑥「桜井センリ: ピアノ」

⑦「犬塚弘: ベース」

少年コロちゃんが喜んでみていたのは、このグループの音楽性ではありません。「コミックバンド」として楽しんでいたのです。

「コミックバンド」と言うと、今では「ザ・ドリフターズ」を思い浮かべる若い方も多いと思います。

この「ドリフ」の加藤茶・志村けんの役を、「クレージー」では植木等が勤めていました。

と言うか元々は「クレージー」の方が古いのですから、「ドリフ」加藤茶・志村けんの方が真似たわけですね。

この「ザ・ドリフターズ」が、多くの少年・少女たちの人気を確立した「8時だョ!全員集合』は1969年に始まっています。

「ドリフ」は1960代末ですから、「クレージー」の活躍は10年近く前なのです。

「クレージー」も「ドリフ」も、同じ「渡辺プロダクション所属」ですから、「ドリフ」が「クレージー」の後を追いかけていったという形になるのでしょうね。

よく「1960年代のクレージーキャッツ」、「1970年代のドリフターズ」と言われますけれど、少年コロちゃんが食い入るようにテレビ画面を見つめていたのは「ハナ肇とクレージーキャッツ」でしたよ。

5.「コロちゃんと1960年代」

今日のブログテーマは、ちょっと趣向を変えて「1960年代のコロちゃん」を「ブログ土曜版」としてお届けしました。

少年コロちゃんは、今から思うと「貧しい少年時代」をおくっていましたが、比較する対象を持たない少年コロちゃんには、そのようなことは分かりません。

それに「高度成長」の影響は、まだまだ地方には及ぼしていない時代なのです。

それでも「テレビ」が購入され始めたのですから、少しずつ「貧しさ」から浮かび上がる気配が広がりつつありましたね。

そのような世の中の動きは、毎日の少年コロちゃんの生活には一向に届かずに、近所を走り回って騒いでましたね。

コロちゃんは、20年以上前のことですが、姉と連れ立ってこの故郷に地を訪れたことがあります。どうしても行かなければならない要件があったのです。

その時に、姉と二人で数十年ぶりに「故郷の実家」の周辺をあちこち散策したのですが、姉の口から出た言葉は「子どもの時の楽しかった思いでは一つもないわ」でした。

コロちゃんは、ふふふと軽く笑いながら「僕もだよ」と答えましたよ。

少年コロちゃんと姉の「幼かった思い出」とは、辛い記憶ばかりだったのですよ。

この時に、コロちゃんの前に立つ姉の姿は、コロちゃんの眼には「小学校高学年の少女」に見えましたよ。

その一瞬だけは、コロちゃんは小学校低学年の少年コロちゃんに戻ってしまいましたよ。

幼い思い出とは「楽しい嬉しい事」ばかりではありません。しかし「悲しい辛い思い出」も今のコロちゃんを形作ってくれた「大切な思い出」です。

現在のコロちゃんがあるのは、長い人生の数多くの経験と知識によるものですから、たとえ「辛い悲しい思い出」も、コロちゃんは大切に抱いて生きていこうと思っていますよ。

1960年代とは、今から60年以上前の時代です。「物質的には貧しい生活」でしたね。

しかし、そこで生きていた人たちは「戦前・戦中」の悲惨な時代を生き抜いてきた人たちでした。驚くほど楽観的で、「明日は今日よりは良い日になる」と信じ込んでいました。

現在の2024年は、それから60年以上経ちますが「物質的にははるかに豊かな生活」をおくっています。しかし「常に不安」を抱えていて「将来への希望」が持てない社会が拡がっています。

コロちゃんは、昔が良かったとは言いませんよ。あんな「貧しい生活」はイヤですからね。しかし「これからの未来は明るいと思える社会」であって欲しいと思いますよ。

いかがでしょうか、このような風景が少年コロちゃんの育った世界でした。ちょっとでも皆さんがご興味を持っていただければ、今のコロちゃんは嬉しいですよ。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

コメント