おはようございます。いやー秋も深まってきましたね。今朝コロちゃんが朝の散歩に出ましたら、もう気温が17℃まで下がっていましたよ。

コロちゃんは、帰宅後に「週間天気予報」を見てみましたら、来週には「最低気温12℃の日」がありましたよ。

この気温ですと、いよいよ「暖房」が必要になってきましたよ。コロちゃんの居間にはまだ「扇風機」が出ているんですよね。

確か先週に2日も「扇風機」の出番がありましたよ。

朝晩は肌寒くなっていたのですが、午後には太陽さんがサンサンとなり「最高気温が28℃・29℃の日」があったのですよ。

コロちゃんは、我慢できずに「扇風機」のお世話になりましたよ。だけど「10月に扇風機」なんてちょっと過去の記憶にないですよ。

「今年の夏は長かった」と思ったコロちゃんでしたよ。

そんな「秋深しとなりは何をする人ぞのコロちゃん」が、今日は「物価の神様が連合に降臨したの?」をカキコキしますね。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「物価の神様が労働組合の連合をタッグを組んだよと、物価の神様・渡辺努東大名誉教授はどんな人なの?」

☆「連合未来づくり春闘評価委員会だってと、強欲な企業経営者に思い切った賃上げが出来るのか?」

☆「コロちゃんと1980年代の労働組合」

1.「物価の神様が労働組合の連合とタッグを組んだよ」

コロちゃんが、朝コーヒーを飲みながらiPadで「新聞の電子版」をポチポチ読んでいると「2026年春闘、連合×経済学者の秘策は日銀流 実質賃金プラス照準」との見出しが目に入りました。

コロちゃんは、「はて? 連合×経済学者」ってなんのこっちゃ?と、首を傾げながらこの記事をジックリ読んでみましたよ。

なぜコロちゃんが首を傾げたのかと言うと、「連合は労働組合」で「経団連は経営者の団体」ですよね。

過去の「偉い経済学者の方々」は、「経団連のセミナーなどの講師」は勤めても、「労働組合」と親しくお付き合いする学者はあまりいなかったというのがコロちゃんの記憶なのですよ。

そこで興味を持ったコロちゃんは、この記事を読んで驚きましたよ。

なんと「物価の神様」と呼ばれる「渡辺努東大名誉教授」が、連合の依頼を受けて「経済学者の専門家グループ」と共に「未来づくり春闘評価委員会」で「報告書」を作ったというのですよ。

そして、その「報告書」には、今までになかった「高い賃上げ要求の新理論」を書き込んでいるのです。

記事では、「武器とするのは日銀のインフレターゲットにならった賃上げ目標の設定だ」と報じています。

この「日銀のインフレターゲット(物価安定目標)」は現在「安定的に2%」を目指しています。

このように「目標を設定して公表すること」を「フォワードガイダンス(先行き指針)」と言います。

この「フォワードガイダンス(先行き指針)」は、現在の「世界の中央銀行」ではどこでも使われている「金融政策ツール」なのです。

「渡辺努東大名誉教授」は、「連合の春闘目標」にこの「フォワードガイダンス(先行き指針)」を持ち込んだのです。

そして、「過去のインフレ実績ではなく、将来のインフレ見通しを要求基準に反映させる」と提言したのですよ。以下ですよ。

◎「渡辺東大名誉教授たちの専門家グループの提言」

〇「物価目標(2%)+生産性上昇(1%)+定昇(2%)=合計5%」

上記で今までの「賃上げ要求」との違いは、まず最初に「物価目標」という「将来予測」が「要求基準」に入っていることですよね。

今までの「連合」だけではなく、全ての「労働組合の賃上げ要求」は「過去や現在の物価が上がっているから賃金を上げてくれ」というのが理由でした。

コロちゃんは、昔の「春闘のマーケットバスケット理論※」が頭に浮かびましたよ。

(※食料、衣料、家具などの価格を積み上げて最低限の生活を営むのに必要な費用を算出して要求基準とする手法:1970年代に使われた賃上げ理論)

これを「渡辺東大名誉教授」は、大胆にも「賃上げ理論の転換」を提言したのです。下記ですよ。

「仮に26年の物価上昇率が2%を超える2.5%となったら、翌27年の要求基準に差分の0.5%を上乗せする」by渡辺東大名誉教授

「この0.5%分は、物価高で目減りした分を『キャッチアップ』として後から取り戻すと言うロジックだ」

うーむ、これだと「物価が上がれば上がるほど、翌年の春闘との賃上げ要求は上がる」となりますよ。そして「生産性上昇(1%)+定昇(2%)」はあまり変わりませんから「3%」が下限となりますね。

さらに「記事」では「渡辺氏」が「人手不足は・・・経済学的には賃上げを後押しする。それにもかかわらず実質賃金が低下しているのは、市場メカニズムが歪んでいる可能性がある」としています。

そして「このゆがみの分を計算すると、本来あるべき賃金水準より現状は3~4%下回っている」とも書いていますよ。

だから「渡辺名誉教授」は上記した「物価目標(2%)+生産性上昇(1%)+定昇(2%)=合計5%」+「歪み分3~4%」=8~9%の賃上げを「連合」に提示したとコロちゃんは読みましたよ。

面白いでしょう、興味深いでしょう。

(*。_。)⁾⁾ゥンゥン

次にこの「渡辺東大名誉教授」のことを書いた後に「連合」に提出した「報告書」を見てみましょう。

なお、この「日経新聞」の「2026年春闘、連合×経済学者の秘策は日銀流 実質賃金プラス照準」の見出しの記事をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。

2.「物価の神様・渡辺努東大名誉教授はどんな人なの?」

「渡辺努東京大学教授」って「物価の神様」って呼ばれているんですよね。

コロちゃんは、一体誰が言い出したんだろうと思って調べてみたのですが、どうやら「マスコミ」だったようです。

この方は「政府の財政経済諮問会議」にも、たびたび出席されています。今年の3月に行なわれた政府の「財政諮問会議」で以下の試算を発表していますよ。

「これまでの0%から2%のインフレへ移行する中で、日本最大の債務者である政府は180兆円の利得を手にする」

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2025/0310/shiryo_05.pdf

(内閣府:第2回経済財政諮問会議:資料5:賃金・物価・金利の正常化より:10月11日利用)

この「財政諮問会議」で「渡辺教授」が上記の発言をした際に、居並ぶ閣僚がざわついたと報じられていますよ。

そして「渡辺教授」は、「急いで付け加えると、180兆円が手に入るのだから財政は大盤振る舞いしてもよいと申し上げたいわけではない」と念押しを忘れなかったとも報じられていますよ。

そのぐらい偉い先生ですけど、けっこう「一般向けのわかりやすい本」も執筆されています。コロちゃんは以下の2冊を読んで、このブログで「読書考」を投稿していますよ。下記ですよ。

➀『【読書考】「世界インフレの謎」(渡辺努 著 講談社現代新書)を読んで』2022年12月14日投稿

https://sekihin-life.site/wp-admin/post.php?post=2044&action=edit&classic-editor

②『【読書考】「物価を考える」を読んで』2025年2月6日投稿

https://sekihin-life.site/wp-admin/post.php?post=42094&action=edit&classic-editor

上記の「世界インフレの謎」で「渡辺教授」は、「今後の日本のあり得るシナリオ」として本書では「スタグフレーション」と「慢性デフレからの脱却」をあげています。

著者は「何十年に一度という大事な選択が、私たちに突き付けられていることは間違いがありません」とも書いていますね。

ですから、今回の「渡辺教授」が「連合」とタッグを組んだ理由は、「何としても日本の慢性デフレからの脱却」をしなければならないとの使命感からかもしれないとコロちゃんは思いましたよ。

ただ、それは「スタグフレーション(景気後退と物価高の同時進行)」と紙一重なんですよね。リスクは当然ありますよね。

そして、上記のもう1冊の「物価を考える」では、「渡辺教授」は「物価・賃金スパイラル理論」を紹介しています。

この「物価・賃金スパイラル理論」では、「経営者と労働組合」のお互いが、相手の出方を読み合って「賃上げなし」⇒「価格そのまま」⇒「賃上げなし」と「スパイラル的」に進んだと書いています。

そしてそれが「全国的な30年も続いたデフレ経済」に陥った理由だとしているのです。

これって、逆に回せば「大幅賃上げ」⇒「価格値上げ」⇒「大幅賃上げ」と逆回転し始めますよね。

ところが、これが現実にはなかなか進まないから、とうとう「渡辺名誉東大教授」がご自分で乗り出してきたとコロちゃんは受け取りましたよ。

上記の2冊を読んで、コロちゃんは「渡辺教授」は「難しい経済学」を「素人のコロちゃん」にでも理解できるように「やさしく嚙み砕いて」教えてくれる「偉い学者」だなーと思っていたのですよ。

コロちゃんは、このような「偉い学者」が、どのような「提言」を「連合」にしたのか、興味津々で探して読んでみましたよ。

3.「連合未来づくり春闘評価委員会だって」

さてコロちゃんが、冒頭の記事で「労働組合の連合」と「物価の神様・渡辺努東大名誉教授」がタッグを組んだことを知り、探してみたら「連合未来づくり春闘評価委員会」がヒットしました。

これは、「渡辺努名誉教授」以外にも「5人の経済学者・社会学者」が参加しており、執筆者は「庄司俊章成蹊大学准教授」ですね。

もちろん「連合」からは「市川連合総研所長」が委員として加わっています。

その内容を読んでみると、以下でしたよ。

「賃金と物価が持続的かつ緩やかに上昇する健全なサイクルには、未だ完全には移行できたとは言えず、2026 年が移行のための正念場である」

「重要なのは・・・賃金を今後も遅滞なく適切な水準まで持続的に引き上げることであり、その恩恵をあまねく広範囲に行き渡らせることである」

ここで訴えているのは、下記の「二つのスパイラル」です。前者が「現在のスパイラル」で、後者が「理想のスパイラル」ですよね。

だから順調に進めば「ビフォーとアフター」になるというのですよ。

◎「日本版スパイラル(ビフォー)」

➀「各企業は毎年商品価格を据え置き」⇒

②「消費者の生計費は毎年変わらず」⇒

③「労働者は賃上げなしでも生計を維持できる。労組は生計費不変の下で賃上げを言いにくいので賃上げを要請せず」⇒

④「人件費は毎年不変なので企業は価格転嫁の必要なし」⇒

⑤「➀に戻る」

◎「物価と賃金の健全な環境(アフター)」

➀「各企業は毎年商品価格を2%引き上げ」⇒

②「消費者の生計費は毎年2%上昇」⇒

③「労働者は毎年3%賃上げを要求」⇒

④「企業は人件費増加分を毎年価格転嫁」⇒

⑤「➀に戻る」

https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/data/mirai_report-001.pdf?12

(出典:連合 未来づくり春闘 評価委員会報告書より:10月11日利用)

うーん、ちょっとわかりにくいかも知れませんけれど、「報告書」では図解していますから、もう少しわかりやすいかな。

( ̄へ ̄|||) ウーン

一言で言うと、上の方の「日本版スパイラル」は「物価と賃金の悪循環」で、下の方の「物価と賃金の健全な環境」は「好循環」で、その仕組みはまったく同じ力学で動いていますよ。

ただ「方向性が真逆」なだけですよね。

そして「提言」の目玉は「春闘賃上げの要求基準」です。以下でしたよ。

◎「現在の要求基準のあり方の課題の克服に向けての4点の提案」

① 「過去のインフレ実績ではなく、将来のインフレ見通しを要求基準に反映させる」

② 「実質賃金に関するキャッチアップ条項を導入する」

③ 「人手不足要因を要求基準に反映させる」

④ 「積極的な情報発信により労働者の中長期的な賃金予想を安定させる」

ふーむ、ちょっと説明を書かないとわかりませんよね。➀と②を下に書いてみますね。

( ̄へ ̄|||) フーム

最初の➀「過去のインフレ実績」ではなく「将来のインフレ見通しを要求基準に反映」とは以下のことですよ。

「賃上げの目的は、次回交渉までの1年間において労働者の生活水準を維持・改善すること・・・重要なのは、過去の実績ではなく、今後1年間のインフレ率と労働生産性の見通し」

「ところが現行の方式では、過去の物価上昇率(過年度CPI)が参照され、生産性についても将来予測は考慮されていない」

「今後は・・・日銀が掲げる『2%』を採用する方式が望ましい。状況によっては「2%±α」という柔軟な設定も考えられる」

ふむふむ、なるほどこれが、冒頭の「記事」ではもっと一目でわかるように「物価目標(2%)+生産性上昇(1%)+定昇(2%)=合計5%」と書いていましたよ。

φ(゚Д゚ )フムフム…

つまり「過去の物価上昇率」ではなく、「将来の物価目標(見通し)」を要求基準にすると言うのですよ。

そしてもう一つの「提言②」は、「実質賃金に関するキャッチアップ条項を導入する」です。これについては、記事で以下のように書いていました。

「仮に26年の物価上昇率が2%を超える2.5%となったら、翌27年の要求基準に差分の0.5%を上乗せする」

「この0.5%分は、物価高で目減りした分を『キャッチアップ』として後から取り戻すと言うロジックだ」

あー。前年が予想したより「物価上昇率」が上がっていたら、翌年の「賃上げ」で取り返すというわけですね。

( ̄Д ̄*)アー

うんうん、これは「素人のコロちゃんでもわかる理屈」ですよ。つまり「渡辺教授」は、「物価と賃金が毎年上がる社会」を目指しているのですよね。

それも「毎年生産性が上昇する(1%程度)」わけですから、その分もシッカリ「賃金上げ」に上乗せさせるとしているのです。

もしそれが実現出来たのならば、会社員の生活は「生産性上昇分(1%程度)」は確実に生活が豊かになると計算しているのでしょう。

ただ、それも「企業経営者が中抜きしない」というのが前提ですよね。コロちゃんは、これを読んで「そんなにうまくいくのかなー?」と思いましたよ。

ただ「今後の日本の針路を指し示す一つの有力なプランである」とも思いましたけれどね。

なお、この「連合未来づくり春闘評価委員会」の「報告書」をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。

22ページありますが、難しい経済学用語は使われていませんから、コロちゃんでも簡単に読めましたよ。お気になる方は是非一読お願いしますよ。

4.「強欲な企業経営者に思い切った賃上げが出来るのか?」

さて、ここでコロちゃんの考え方を書いておきますね。

コロちゃんは、上記の「渡辺東大名誉教授」の「賃上げターゲット(目標)」の「フォワードガイダンス(先行き指針)案」を「良く出来ているなー」と感嘆しましたよ。

ただ、これって全部「企業経営者が善人だ」と言うことを前提としているのですよね。

➀「物価と賃金のスパイラルは経営者の善意次第だよ」

ちょっと、上記の今後の目指すべき「物価と賃金のあり方」をもう一度下記に見てみましょう。下記でしたよ。

◎「物価と賃金の健全な環境(アフター)」

➀「各企業は毎年商品価格を2%引き上げ」⇒

②「消費者の生計費は毎年2%上昇」⇒

③「労働者は毎年3%賃上げを要求」⇒

④「企業は人件費増加分を毎年価格転嫁」⇒

⑤「➀に戻る」

https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/data/mirai_report-001.pdf?12

(出典:連合 未来づくり春闘 評価委員会報告書より:10月11日利用)

上記の「➀各企業は毎年商品価格を2%引き上げ」を、「社長さん」がちょっと「オレだけ儲けよう」と「商品価格を2%ではなく3%」に上げたならば、どうなるのでしょう。

恐らく、その後は雪だるま式に「毎年物価が上がり続け」ますよね。こうなると「物価上昇のスパイラル」は限りなく続きますよ。

その場合には「労働組合がない賃上げのない(あるいは少ない)雇用者」と「年金生活者」は限りなく貧困へと向かいますよね。

また「社長さん」がちょっと「オレだけ社員の賃上げを少し低くしよう」と考えて、その考えの「社長さんが多かった」ならば、たちまち元の「デフレ経済」に逆戻りするんじゃないでしょうか。

コロちゃんは、「資本主義経済」では「会社経営者はとことん強欲になる」と考えていますよ。ちょっとそれを数字で確認してみましょう。

②「企業は儲かっているんだよね」

最初は「日本企業」が溜め込んだ貯金である「利益剰余金」を見てみましょう。下記をご覧ください。

◎「利益剰余金の推移(内部留保金)」(1000億円以下切り捨て:カッコ内は前年比)

➀「2020年:483兆円」

②「2021年:516兆円」(33兆円増)

③「2022年:554兆円」(38兆円増)

④「2023年:600兆円」(46兆円増)

⑤「2024年:637兆円」(37兆円増)

https://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/results/r6.pdf

(出典:財務省 年次別法人企業統計調査(令和6年度)結果の概要より:10月11日利用)

うーむ、儲かっていますね。コロナ禍の「➀2020年483兆円」以後に年々「33~46兆円規模」で増やしていますよ。

(´ヘ`;)ウーム…

いや、コロちゃんは「企業は儲けてよい」と思っていますよ。ただ「儲かった」ら、その分「賃上げ」してくれれば何の文句もありませんよ。

③「儲けは貯めるばかりなりだよ」

そうそう「いくら儲けても、それは「経営者が有能な証ですからね。誰も文句は言いませんよ。ただ、その「儲け」を「投資」や「賃上げ」に使っていただければみんな尊敬しますよ。

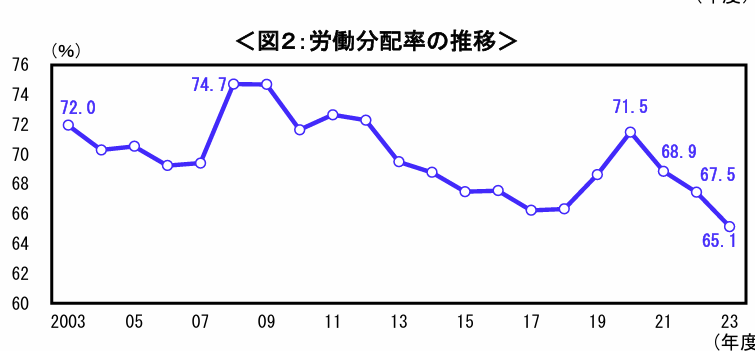

では、下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「内閣府 企業の労働分配率の推移」より

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/1101/shiryo_01.pdf

出典:内閣府 経済財政諮問会議 足下の経済状況と今後の課題より(10月11日利用)

上記のグラフは、「内閣府の経済財政諮問会議」が発表した2003~2023年の「労働分配率の推移」です。

「労働分配率」とは、「企業」が生み出した付加価値のうちの「人件費の割合」を言います。下記に書き出しますね。

◎「労働分配率の推移」

➀「2020年 :71.5%」

➁「2021年 :68.9%」

③「2022年 :67.5%」

④「2023年 :65.1%」

⑤「2024年度:53.9%」

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/1101/shiryo_01.pdf

(➀~④出典:内閣府:経済財政諮問会議:足下の経済状況と今後の課題より:10月11日利用)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA149540U5A710C2000000/

(⑤出典:日経新聞 2025年7月16日記事 利益増えても賃金に回らず 24年度の労働分配率、51年ぶり低水準より:10月11日利用)

ふー、困ったもんですよね。ちっとも「社員の賃金」に使っていただけていませんよ。

ε- ( ̄、 ̄A) フゥー

上記を見ると「労働分配率」は、「➀2020年の71.5%」から「⑤2024年度の53.9%」まで「17.6㌽」も減少していますよ。

もうあまり語る言葉もないぐらいに「明らか」ですよね。あともう1つ「設備投資の数字」もありますが、もう疲れましたからまた別の機会にしましょう。

もちろん「設備投資」もさほど増えてはいませんよ。だいたい100兆円ぐらいで少しずつ増えているといったところですね。

これらの「企業経営者の姿勢」を見てきたコロちゃんとしては、今日の「渡辺東大名誉教授」の「提言」は素晴らしい内容だと思って読みましたよ。

しかし、その「実現性」については「難しいだろうな」と思いましたよ。

コロちゃんが感じたことを一言で言うと「日本の強欲な企業経営者が思い切った賃上げが出来るのか?」ですよ。「無理っぽい」と言うのが、その答えですよ。

何と言っても「失われた30年間」に「賃上げをしなかったこと」が、身に沁みついているのが「日本の企業経営者だ」とコロちゃんは思っていますよ。

5.「コロちゃんと1980年代の労働組合」

さて、今日は「物価の神様が連合に降臨したの?」と、題名だけを読むと【経済考】と言うよりは、まるで【宗教考】のようなテーマでしたね。

だけど違いますからね、コロちゃんは「宗教問題」は書きませんからね。ジャンルが違いますよ。

最後の「コロちゃん話」ですが、今日の話は「労働組合の連合の話」でしたので「コロちゃんが1980年代に加入していた労働組合の話」を書きますね。

コロちゃんは、30代だった1980年代に「ある会社に転職」しました。そこの「営業所」には「200人ぐらいの社員」がいましたから、当然「労働組合」もありました。

この「労働組合」は「ユニオンショップ※」でしたから「社員は全員労組員」でしたよ。

(※ユニオンショップ:すべての労働者が組合に加入することを義務付ける制度)

「組合費」は、だいたい「5000円ぐらい」でしたね。この「組合費」は、コロちゃんが入社した「1980年代」から退社した「2010年代」まで、ほぼ30年間同じでしたよ。

「デフレの30年」は「組合費もデフレ」だったのですよ。

だけど「組合員の面倒見の良い組合」で、「組合員の冠婚葬祭」には「組合役員」が総出で仕切ってお手伝いをしてくれていましたね。

まだ「1980年代」には、現在のような「冠婚葬祭業者」に頼る習慣は根付いていなかったのですよ。地方では「自宅で近所の奥さんたちを総動員した葬儀・結婚式」が普通に行なわれていたのです。

しかし、「都市部」ではそのような「場所・環境」がありません。地方から出て来た労働者たちは、まず「冠婚葬祭」をどのようにして行なうのかに悩む時代だったのです。

そんな「1980年代のコロちゃん」が、同僚の親の葬式に参列すると「受付」には「支部長」が座って周囲には数名の「支部役員」が忙しそうに準備をしていましたね。

「組合員の冠婚葬祭」のお手伝いは、当時の「労働組合役員」の重要な組合活動だったのですよ。

その他にも「会社のクラブ活動」もありましたね。

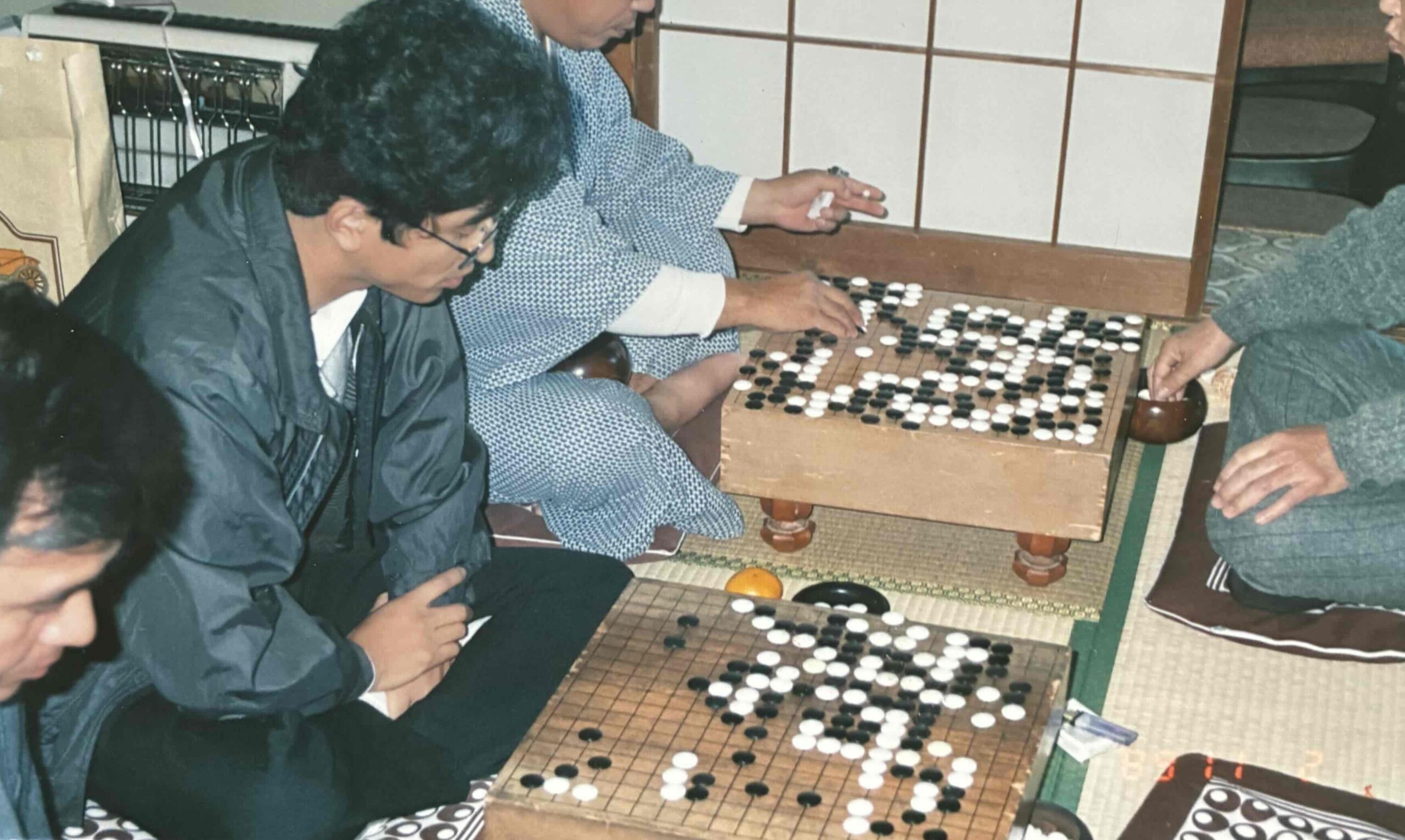

コロちゃんの会社には、「運動部」では「野球部・ソフト部・ゴルフ部」があり、それ以外にも「海釣り部・ヘラブナ釣り部」や「囲碁部・将棋部」などがありました。

それぞれが、外部の「労組」や「地域の団体など」と定期的に「大会」を開催していて、「地域の労組の協議会が主催する大会」などへも積極的に参加していましたよ。

コロちゃんは、当時「海釣り部」と「囲碁部」に加入して同僚と楽しく活動を共にしていましたよ。下記のフォトは、「30代だったコロちゃんの囲碁部の合宿風景」です。

「箱根」にあった「会社の保養所」での「一泊2日の大会」ですよ。この「保養所」は「白く濁った温泉」でしたから、みな楽しみにしていましたね。

真ん中にいるのが30代のコロちゃんですよ。うぷぷ、まだ頭が黒いんでやんの。

( ◍´罒`◍)ウププ

今では「真っ白になっているコロちゃんの頭」ですが、30代にはこんなに真っ黒だったんですよ。これらの「囲碁大会」も「労働組合の活動の一環」でしたね。

「労使協調」のだらしない組合でしたが、「戦わない」代わりに「労使が和気あいあい」とした「昭和の労働組合」でしたよ。

今日の「コロちゃん話」は、「1980年代のコロちゃんの労働組合の話」でしたよ。この時代には、「企業経営者と労働組合」には「同じ会社の運命共同体」と言う意識がまだありましたよね。

そんな光景は今は昔ですよね。今後はせめて「労働組合が日本全部の会社にある」ぐらいにしないと、「企業経営者」は「大幅賃上げ」はしないんじゃないかなとコロちゃんは思っていますよ。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

コメント