おはようございます。今朝のコロちゃんがワンコと散歩に出ると、さわやかな空気が流れていました。気温は23℃と「快適な気温」ですよね。

やはり「秋」はこうでなきゃダメですよ。「爽やかな秋風」の流れる中で、コロちゃんとワンコは気持ちよく歩いてきましたよ。

コロちゃんは、帰宅後にワンコにエサをあげたんですが、普段と違い「今朝」はペロッと食べていましたよ。

コロちゃんは、このワンコに「朝・夕の2回」エサを与えているのですが、最近は「暑さ」のせいか、朝のエサは、なかなか食べない日が続いていたのです。

それが、今朝は「ペロッ」ですから「涼しさ」はワンコの体調にも良い影響を与えているようですよ。

コロちゃんは、もう「夏の暑さは結構です!」と天に向かって叫びたくなりましたよ。だって、まだ「日中の最高気温の30℃越え」は続いているんですからね。

そんな「暑さはもうケッコウのコロちゃん」が、今日は「新入社員は年功序列を望みます」をカキコキしますね。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「成果主義より年功序列を望みますと、年功序列型の人事制度とは何か?」

☆「ジョブ型賃金制度は、人件費削減が目的なの?と、賃金カーブは、50代の山が低くなったよ」

☆「若者に未来が見える賃金制度にしてくださいと、コロちゃんと賃金カーブの思い出」

1.「成果主義より年功序列を望みます」

朝コロちゃんが、「電子版の新聞記事」をポチポチ読んでいると「新入社員『年功序列望む』5割超」との見出しが目に入りました。

コロちゃんは、最近の「日本の雇用制度がメンバーシップ型からジョブ型へ変えよう」との動きには注目していましたので、この記事をジックリ読んでみることにしましたよ。

そうしましたら、「年功序列を望む新入社員の割合」として、「産業能率大学総合研究所」の「2025年度 新入社員の会社生活調査」の結果を紹介していました。下記でしたよ。

◎「Q.年功序列的人事制度と成果主義的人事制度とでは、どちらを望みますか?」(小数点以下切り捨て)

①「年功序列 :14%」

②「どちらかと言えば年功序列:41%」

③「どちらかと言えば成果主義:37%」

③「成果主義 : 6%」

●「①年功序列14%+ちらかと言えば41%=56%」

(少数点以下も合計した数値)

https://www.hj.sanno.ac.jp/cp/research-report/2025/07/15-01.html

(出典:産業能率大学総合研究所 2025年度 新入社員の会社生活調査より:9月15日利用)

おー、「年功序列型的人事制度」を望む若者が56%もいらっしゃいますよ。

(o゚Д゚)オー

これって、「若者の保守化」なのかなー?

(*´・д・)はて?

この記事では、「同じ設問を始めた06年以降で最高だった」と報じていますよ。

どれどれコロちゃんは、ちょっと過去の「年功序列型人事制度」の割合の推移を探して見てみましょう。以下でしたよ。

◎「年功序列型人事制度を望む新入社員の割合の推移」(小数点以下切り捨て)

①「2022年度:38%」

②「2023年度:40%」

③「2024年度:48%」

④「2025年度:56%」(今回調査)

(出典:産業能率大学総合研究所 2022~2025年度 新入社員の会社生活調査より:9月15日利用)

うーむ、これを見ると「①2022年度の38%」から、今年の「④2025年度の56%」まで、「年功序列型」を望む新入社員が増えている(18㌽増)ことがハッキリわかりましたよ。

( ̄へ ̄|||) ウーム

「記事」では、他にも「定年まで今の会社に勤めたい割合」が、「20年からの経年比較で7.6㌽上昇した」との調査結果も紹介していましたね。

コロちゃんは、この「記事」を読んで「現在の新入社員は将来不安が大きいから年功序列型人事制度を望むようになった」のではないかと感じましたよ。

次に、「現在の企業の賃金制度の実態」をちょっと見てみましょうね。

なお、この「日経新聞」の「新入社員『年功序列望む』5割超」の記事をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。

2.「年功序列型の人事制度とは何か?」

上記で最近の「新入社員」は、「成果主義よりも年功序列を望む」との結果を見てきましたが、それでは、その「年功序列型人事制度」とはどのようなものなのでしょうか。

「年功序列型人士制度」とは、「社員の年齢や勤続年数」を主な評価基準とし、それに従って給与や役職が上がる人事制度です。

勤続年数が長ければスキルや経験が蓄積され、会社への貢献度も高まるという考えによります。

この制度と「終身雇用制度」が結びついて、1970年代から1980年代には「日本型雇用制度」として、その素晴らしさが喧伝されていました。

しかし、現在では「1990年代以降の経済低迷」を背景に「年功序列型人事制度」は減少してきています。

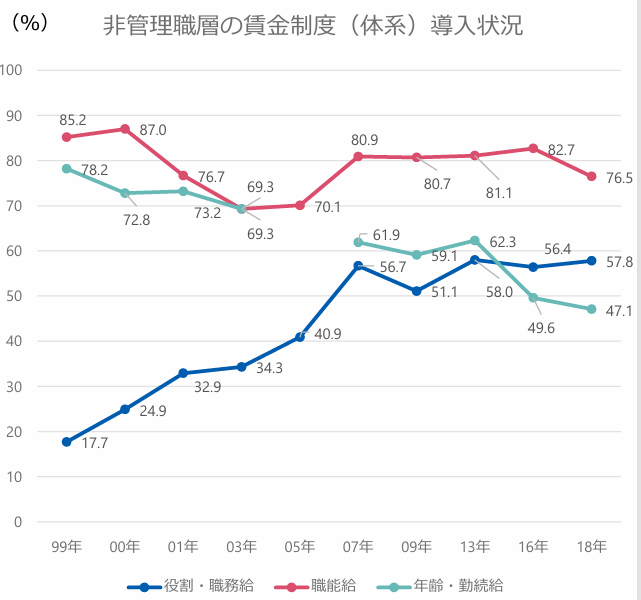

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「厚生労働省 被管理職層の賃金制度導入状況」より

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001166380.pdf

出典:厚生労働省 新しい時代の働き方に関する研究会 報告書 参考資料より:9月15日利用

上記のグラフは、「厚生労働省」が発表した「非管理職の賃金制度の導入状況」です。一言で言うと「一般社員の賃金制度の割合」ですね。

以下の3種類のグラフが書き込まれています。

①「年令・勤続給」(水色グラフ)

・「年功序列型」

②「職能給 」(赤色グラフ)

・「職務能力重視」

・「年功序列と親和性あり」

③「役割・職務給」(青色グラフ)

・「職務の価値に基づいて給与を決める」

・「ジョブ型」

上記のグラフを見ると「①年令・勤続給(年功序列型)」の「水色グラフ」は、以下のように減り続けています。

◎「①年令・勤続給(年功序列型)の推移」(小数点以下切り捨て)

❶「1999年:78%」

❷「2003年:69%」

❸「2009年:59%」

❹「2018年:47%」

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001166380.pdf

(出典:厚生労働省 新しい時代の働き方に関する研究会 報告書 参考資料より:9月15日利用)

うーん、上記を見ると「①の年功序列型」は、「❶1999年:78%」から「❹2018年:47%」と「20年弱で31㌽」と大幅に減っていますよ。

(´ヘ`;)ウーン

その逆に「増えているのが③のジョブ型」ですよね。以下でしたよ。

◎「③役割・職務給(ジョブ型)の推移」(小数点以下切り捨て)

❶「1999年:17%」

❷「2003年:34%」

❸「2009年:51%」

❹「2018年:57%」

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001166380.pdf

(出典:厚生労働省 新しい時代の働き方に関する研究会 報告書 参考資料より:9月15日利用)

うーむ、上記を見ると「③のジョブ型」は、「❶1999年:17%」から「❹2018年:57%」の「20年弱で40㌽」と、こちらは3倍以上に大幅に増えましたね。

( ̄へ ̄|||) ウーム

こうやって「年功序列型」と「ジョブ型」を比較してみると、どうやら「2014年頃に逆転した」みたいですよ。

現在では「ジョブ型(役割・職務給)」の方が優勢となっているようですね。

なお、この「役割・職務給」が「ジョブ型」で、「年令・勤続給」が「年功序列型」としたのはコロちゃんの判断です。

「詳細な定義」までは分かりませんでしたけれど、段々「年功序列型賃金制度」は減少している様ですが、これは「現在の新入社員の希望」とは真逆な動きですよね。

そこでちょっと、この「賃金制度」の「年功序列型」から「ジョブ型」への変更が、どのような意味を持っているのかを、次に見ておきましょう。

3.「賃金カーブは、50代の山が低くなったよ」

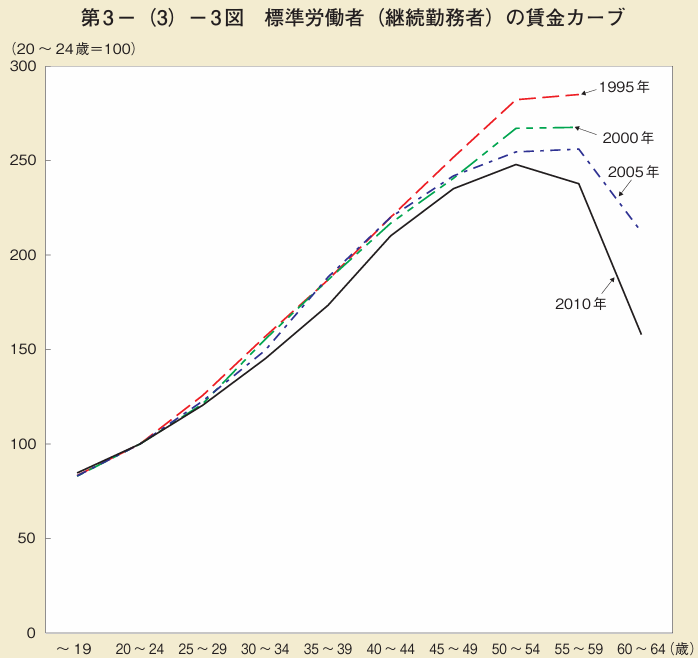

次に「標準労働者の20~64歳の賃金カーブ」を見てみましょう。

この「標準労働者」とは「新規学卒者として就職してから同一企業に勤続している継続勤務者のこと」を言います。

ほとんどの「新入社員」は、入社直後は「比較的低い給料」を得て、その後「経験を積む中で昇給していく」のが普通のパターンとなっています。

その「一生の賃金の変化」をグラフにすると、キレイな「賃金カーブ」を描いています。

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出します。

「厚生労働省 標準労働者の賃金カーブ」より

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/11/dl/03-3.pdf

出典:厚生労働省 勤労者生活の課題より:9月15日利用

上記のグラフは、「厚生労働省」が発表した「標準労働者の賃金カーブ」です。

上から順に、下記の年代別になっています。

◎「グラフの賃金カーブ」

①「1995年:赤色点線」

②「2000年:緑色点線」

③「2005年:青色点線」

④「2010年:黒色実線」

この「標準労働者の賃金カーブ」は、どのラインも「50代をピーク」とすることはどの年でも同じですが、年数を重ねるほどにラインは下に低下しています。

これを見ると、ここ30年間(1990年代~2010年代)に「企業経営者」は、「50代の賃金カーブ」を下に抑制することによって、「賃金支給額」を減らしてきていますね。

これをどのように考えるかなのですが、コロちゃんは「企業経営者」が「賃金制度」を「年功序列型」から「ジョブ型」に変えてきたことが影響しているのではないかと思ったのですよ。

つまり「ジョブ型の賃金制度」の導入によって、「一番高い50代の賃金額」を下げたのではないかと疑っていますよ。

4.「ジョブ型賃金制度は、人件費削減が目的なの?」

ここまで見てきたところによると、「年功序列型賃金制度」から「ジョブ型賃金制度」への変更は、「2000年頃から2020年」にかけて、大幅に増えてきたようです。

だけど、それまでの「年功序列型賃金制度」って、「若い入社時は生産性よりも低い賃金」で始まり、その後「年々年を重ねるごとに生産性よりも高い賃金を受け取る」と言う制度でしたよね。

だから、「将来の手厚い賃金を期待」して「長時間残業」も「転勤」もガマンして受け入れるというものだったとコロちゃんは理解していましたよ。

だから、コロちゃんも「社内の年配者」を見ていて、自分がいずれその年代になった時の姿を想像して「人生のロールモデル」の参考にしていたのですよ。

それが、「今日からはジョブ型」で「現時点からは、あなたの価値の分の賃金しか払いません」と言われたら「年配者」は困惑しますよ。

年配の社員ほど、「だったら若い時に安い賃金で我慢していたのはどうしてくれるの?」と言いたくなりますよね。

コロちゃんは、「年功序列型賃金制度」から「ジョブ型賃金制度」への変更は、単に「人件費を低く抑えるための手段」にしか見えてきませんよ。

5.「若者に未来が見える賃金制度にしてください」

今日のテーマは、「新入社員は年功序列を望みます」との「調査結果」から考察してきました。いろいろ調べてみましたが、やはり「若者は現実を正しく見ている」と思いましたよ。

その「現実」とは、「企業経営者がここ四半世紀(25年間)賃上げをしていなかったこと」ですよ。

「この現実を正しく見た」からこそ、「年功序列型賃金」を望む若者が増えたのですよ。

よく「日本が成長出来なかった理由」として「ジョブ型にすればアメリカみたいになれる」とか「解雇規制をなくせば成長できる」とかの意見が流れた時もありましたよね。

だけど、それはみんな「だから賃上げできないんだ」との「経営者の言い訳」として使われてきたというのがコロちゃんの考えですよ。

その結果、現実を見ると「1990年代後半から四半世紀賃金が上がらなかった社会」が、いま私たちの前にデンと横たわっています。

今の「新入社員たち」は、その現実を見て「自分たちの将来はジョブ型では不安だ、年功序列型の方が安心して未来に希望が持てる」と訴えたのだとコロちゃんは思いましたよ。

今普通の「人生スケジュール」を歩むとすれば、「50代」には子どもの「教育費」もありますし、自分たちの「老後の備え」も必要になる「一番お金が必要となる年代」ですよね。

その「一番お金の必要とされる年代」の「賃金カーブ」が低くなるような「賃金体系への変更」は、「明るい未来が見える制度」とはコロちゃんには思えませんでしたよ。

6.「コロちゃんと賃金カーブの思い出」

さて今日の最後の「コロちゃん話」なんですけど、この「賃金カーブ」を見るとコロちゃんは「複雑な気持ち」をもつのですよ。

それは、コロちゃんが現役時代に勤めていた会社が、1990年代に「賃金制度」の「年功制を成果型」に大きく転換していたのですよ。

今で言えば「ジョブ型への転換」を1990年代に行なっていたのですから、なかなか「先駆的な企業経営」ですよね。

実際には「不動産投資の失敗」の穴埋めのための「人件費削減」が目的だったらしいですね。このように「ジョブ型への転換」は、隠れた目的が「人件費削減」のことが多いのですよ。

しかしコロちゃん自身は「成果型」でも「営業成績がトップクラス」でしたから、その後も「年収」は落ちませんでしたね。

だって当時のコロちゃんは、「2人の幼い男の子」を抱え「住宅ローン」もありましたから、頑張らざるを得なかったのですよ。

コロちゃんは、当時30代の青年でした。まだまだ「体力・気力」もあり「頑張りが効いた」のですよ。

だからコロちゃんの「賃金カーブ」は、当面は高くなりました。ただ、その代わり50代になっても上がり続けることは無くなりましたね。

だけど、その時に最も不満を口にしていたのは「50代の先輩たち」ですよね。なにしろいきなり「給料が下がった」のですからね。

コロちゃんは「経過措置」があったかどうかまでは知りませんでしたが、この当時「50代の先輩たち」は「若い時は低い給料」でも「年功制で年々賃金が上がること」を楽しみに働いていたのです。

それが、ある日いきなり「今日からは賃金制度が変わりました」の一言で、「成果型」に代わってしまったのですから「話が違う」と怒っていましたよ。あたり前ですよね。

ただ「労働組合」は「労使協調」でしたから、「不動産投資の失敗で会社が倒産するよりはマシ」と受け入れたのが1990年代にコロちゃんの勤務する会社で起きたことでしたよ。

この時代は「バブル後の後始末」で、「山一証券廃業(1997年)」や「北海道拓殖銀行破綻(1997年)」などが続いた時でした。

多くの「企業」が「バブル時に不動産投資」に乗り出して、「バブル崩壊後」の「不良債権」を抱えていましたよ。

今から振り返ってみると、1991年からの「バブル崩壊」の影響はコロちゃんの会社にも押し寄せてきていましたが、コロちゃん自身の給料が大きく下がることはありませんでしたね。

そのように見ていくと、コロちゃんは「運が良かった」と痛感していますよ。

ただ、これは今だからこそ言えることで、その当時は「ひょっとしたら会社が倒産するかも知れない」という不安も少しだけですけどありましたよ。

結果的に見ると、その後の「コロちゃんの勤務する会社」は、「株主構成」が大きく変わり「大きな電鉄会社の子会社」になることで企業の存続が決まっています。

まあ、その辺は「一社員のコロちゃん」があれこれ言うことではないのですが、社会が大きく揺れ動く時に一番苦しむのは「下積みの人間だ」と言う事を痛感した時代でしたよ。

今日は「賃金カーブ」のことを書いていて、そう言えばコロちゃんにも「こんな経験があったな」と思い出して書いてみましたよ。

皆さんに「バブル崩壊後の日本の会社の雰囲気」が、少しでも感じてもらえれば嬉しいですよ。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします。

(^_^.)

おしまい。

コメント