おはようございます。昨日のコロちゃんは、このブログの1日1話のカキコキノルマを達成した後に、「YouTube動画」の作成をしていました。

コロちゃんの最初の「YouTub投稿」は2月11日でしたけど、出来れば今月中にもう1話を投稿しようと頑張っていたのですよ。

現在の進捗状況は、あと2~3日で「2話目投稿が出来るかな?」という段階なんですけれど、最初の1話の「動画の音量が小さい」という問題をまだクリアできていないのですよ。

そこでコロちゃんは、ジタバタいろいろ試行錯誤をしていたのですが、そこに「編集長&株主様」から非情な指示が届きました。

YouTube動画には

バックにBGMを流してね

えー、そんな高度な要求を出すの?

Σ٩(๑⊙Δ⊙๑)۶え〜〜っ

そんな・・・無理だよー、コロちゃんは初心者なんだからね。

ムリ(゚ロ゚)ムリ(゚ロ゚)ムリ(゚ロ゚)ムリ

・・・しょうがないなー、一応調べてみるけれど、ダメかも知れないよ。

ε- ( ̄、 ̄A) フゥー

思わずため息が出てきたコロちゃんが、今日は「持ち家なき氷河期世代を考える」をカキコキしますね。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「安住の家がない報道に身をつまされるコロちゃんだよと、持ち家があれば(単身男性は)厚生年金で生活が成り立つよ」

☆「40~50代の持ち家率が急低下しているって?と、氷河期世代は現在40代から50代になっているよ」

☆「基礎年金の底上げは2029年に先送りされたよと、運の良し悪しで人生が決まって良いのか?」

☆「コロちゃんと就職氷河期(1995~2005年)」

1.「安住の家がない報道に身をつまされるコロちゃんだよ」

コロちゃんが、朝コーヒーを飲みながら新聞をバサバサ読んでいると「安住の家なき氷河期世代」という見出しが目に入りました。

コロちゃんが、ざっと目を走らせると「40~50歳代の持ち家率が急低下している」との記事内容でしたよ。

コロちゃんは、この問題の重さを自らの「年金生活」で実感しているのですよ。

だってコロちゃんの年金額では「持ち家があるから」やっと「年金額>生活費」の計算式が成り立っているのですからね。

ちょっと「安住の家なき氷河期世代の問題」に入る前に、現在の高齢者の生活と持ち家の関係を見ておきましょう。

2.「持ち家があれば厚生年金で生活が成り立つよ」

コロちゃんは、別に難しい計算を言うわけではありませんよ。現在の高齢者の「年金受領額」と「生活費」を見るだけですよ。

それで現在の高齢者がどのような「家計収支」となっているのかを見てみましょう。

➀「厚生年金の平均は男性16万円、女性11万円だよ」

まずは「現在の高齢者」が受け取っている「厚生年金の平均受領額」を見てみましょう。

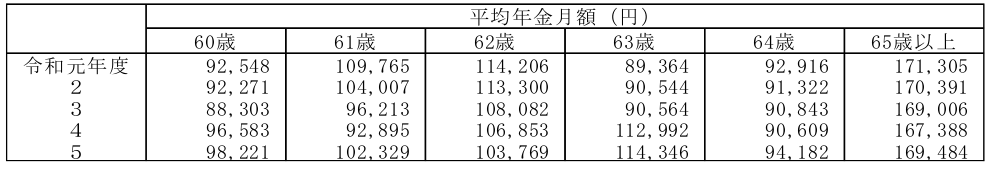

下記の表をご覧下さい。内容は下に書き出します。

「厚生労働省 厚生年金保険 老齢年金受給権者状況の推移(男子)」より

https://www.mhlw.go.jp/content/001359541.pdf

出典:厚生労働省 令和5年厚生年金保険・国民年金事業の概況より(2月21日利用)

上記は、「厚生労働省」が発表した「厚生年金受給権者の状況の推移」です。上記には「60~65歳以上の男性の平均年金額の推移」が記載されています。

この「表」の中から「令和5年度」の「男子の平均年金額」と、同じページにある「女子の平均年金額」を書き出しますね。

◎「平均厚生年金額:2023年」

①「男性:65歳以上:16.9万円」

②「女性 65歳以上:11.1万円」

https://www.mhlw.go.jp/content/001359541.pdf

(出典:厚生労働省:令和5年厚生年金保険・国民年金事業の概況より:2月21日利用)

いかがでしょうか皆さん、現在の「65歳以上の高齢者の皆さん」は、平均すると「男性月16万円・女性月11万円」の「厚生年金額」を受け取っているのですよ。

コロちゃんが現在受領している「厚生年金額」も、ほぼこの平均額と同じ程度ですね。コロちゃんは「平均」で「平凡」な枠に入っていますよ。

➁「高齢者の家計収支では家賃の出費で赤字拡大だよ」

次に現在の「高齢者の生活費と家賃」を見ておきましょう。言うまでもなく「持ち家」ならば、「家計収支」からこの「家賃」が必要がなくなります。

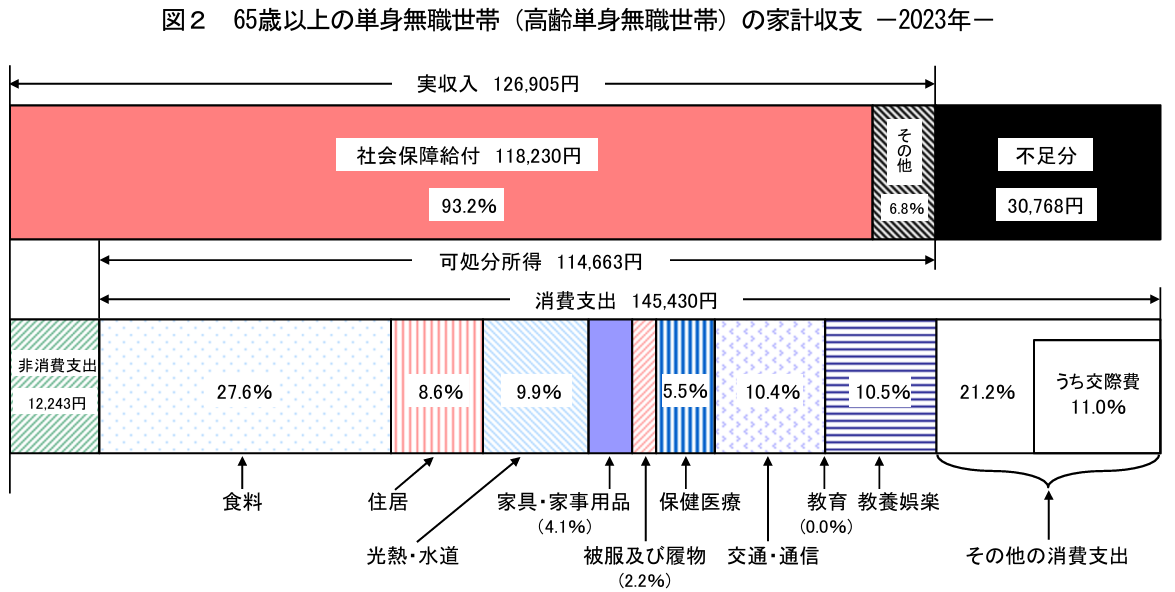

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「総務省統計局 家計調査報告」より

https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_gaikyo2022.pdf

出典:総務省統計局 家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)平均結果の概要より(2月21日利用)

上記のグラフは「総務省統計局」が発表している「単身無職高齢者(65歳以上)の家計収支」です。コロちゃんはこのグラフの対象ですね。

コロちゃんは、働いていませんし「70代のおひとり様」ですからね。

上記のグラフは、昨年の「単身高齢者(65歳以上)」の「家計収支の内訳」が記載されています。

まず「収入と支出」を見ましょうね。下記ですよ。

◎「高齢単身無職世帯の家計収支」(1000円未満切り捨て)

➀「収入:12.6万円」

➁「支出:15.7万円」(うち住居費:1.2万円)

③「収支: -3万円」

上記したように、この「家計収支」には「住居(家賃)の項目」も記載されています。「住居費:1.2万円」です。

現在の「高齢者」がアパートを借りる金額には低すぎるように思えますが、この「家計調査」は、「全国から約9000世帯を調査し全体を推計する標本調査」です。

さらに「住居費」中には、「家賃地代と設備修繕・維持費、共益費」も含まれています。

しかし「住宅ローン」を組んでいる場合や持ち家の場合は「住居費は0円」となるために、平均額が大きく引き下げられているかと思われますね。

そもそも高齢者の持ち家率は高いのですよ。

65歳以上の「持家率」は「一戸建て76.2%:分譲マンション等の集合住宅が8.3%※」となっており、合計すると84%以上にもなっています。

(※内閣府:令和6年版高齢社会白書より)

ですから、上記の「高齢単身無職世帯」の「住居費」は、「持ち家がない高齢者」の場合には「平均1.2万円」より高い金額となっていると思われますよ。

そのように考えると、「高齢単身無職世帯」の生活では「家賃のあるなし」で「生活設計」が大きく変わってきます。

上記で見たように、ただでさえ「高齢者の家計収支」は「月3万円の赤字」なのです。

そうなると「家賃がいらない持ち家の高齢者」と「家賃が必要な家なき高齢者」とでは大きな差が出てきますよ。

コロちゃんは、運が良く「持ち家」でしたから「厚生年金の範囲内」で生活が出来ていますが、これで「アパートの家賃」があると、たちまち困窮することになったでしょうね。

コロちゃんは、このような報道があると、直ぐにそんなことを考えてしますのですよ。

3.「40~50代の持ち家率が急低下しているって?」

さて、ここでようやく冒頭の「新聞記事」の内容にもどりますね。記事では「40代~50代の持ち家率が急低下している」と報じています。

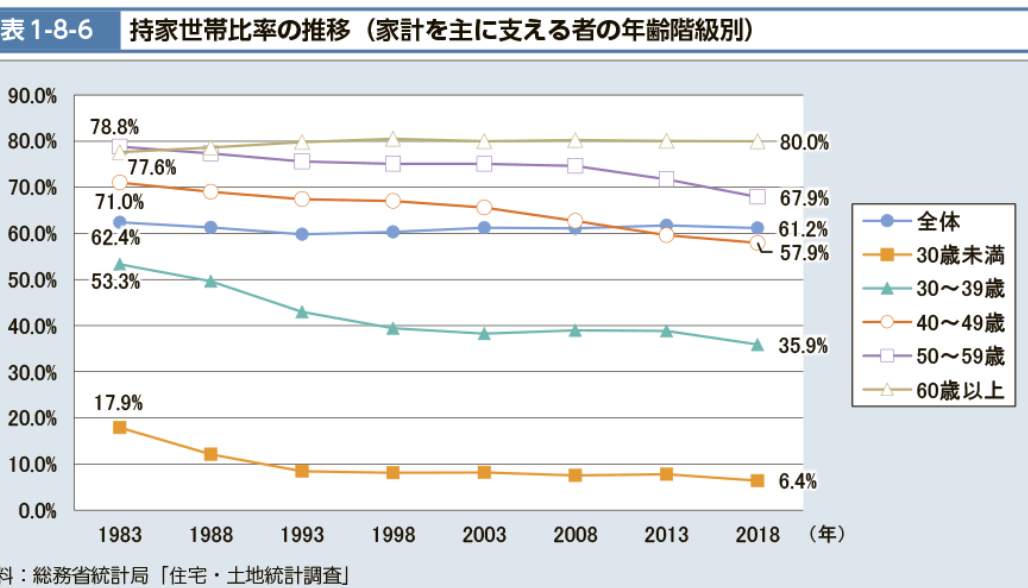

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「厚生労働省 持家世帯比率の推移(家計を主に支える者の年齢階級別)」より

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/19/backdata/01-01-08-06.html

出典:厚生労働省 令和2年版厚生労働白書 より(2月21日利用)

上記のグラフは、「厚生労働省」が発表した「持ち家世帯比率の推移」です。

このグラフでは最新データの2023年分は記載されていませんが、1993~2018年の「年代別持ち家率の低下幅」を下に書き出しますね。

記事で報道された2023年調査の「40代・50代」の分も追記しておきます。

◎「年代別持ち家率の低下幅:1993⇒2018年」

➀「30歳未満 :-2.0%」

➁「30~39歳:-7.1%」

③「40~49歳:-9.5%」(2023年調査:-9.4%)

④「50~59歳:-7.7%」(2023年調査:-10.1%)

➄「60歳以上 :+0.2%」

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/19/backdata/01-01-08-06.html

(出典:厚生労働省 令和2年版厚生労働白書より:2月21日利用)

上記を見ると、確かに「40代と50代の持ち家率」が、2018年から2023年の10年間で「10㌽程度下落」していますが、こんなこと普通は気が付きませんね。

コロちゃんも、以前に上記のグラフを使って「持ち家率が若い世代で低下している」とこのブログで書いていましたよ。

だけど、この「40代・50代の持ち家率の低下」と「氷河期世代」を結び付けて考えることまでは思いつきませんでしたよ。

そうなんです。この「40代・50代」とはちょうど「氷河期世代」の方たちなのですよ。

4.「氷河期世代は現在40代から50代前半になっているよ」

「氷河期世代(就職氷河期世代)」とは、大卒では「1970年から1982年」まで、高卒なら「1974年から1987年」に生まれた世代とされています。

内閣府では「1993~2004年の間に社会に出た人」を指しており、その人数は約2000万人いるとされ現在では「40代から50代前半」になっています。

この方たちは、上記したように「持ち家率が低い」だけではありません。報道によると、「40代から50代前半の年収増加率は23年までの10年、ほかの世代より低く推移した」と報じています。

さらに「総務省の国勢調査で20年時点の未婚率を30年前と比べると、全世代では1.2~3.1㌽の上昇にとどまっているのに対し、「40代・50代は10.3~21.5㌽も上がった」とも報じています。

コロちゃんは、さっそくこれも調べてみましたよ。

➀「氷河期男性の未婚率は20㌽以上あがっているよ」

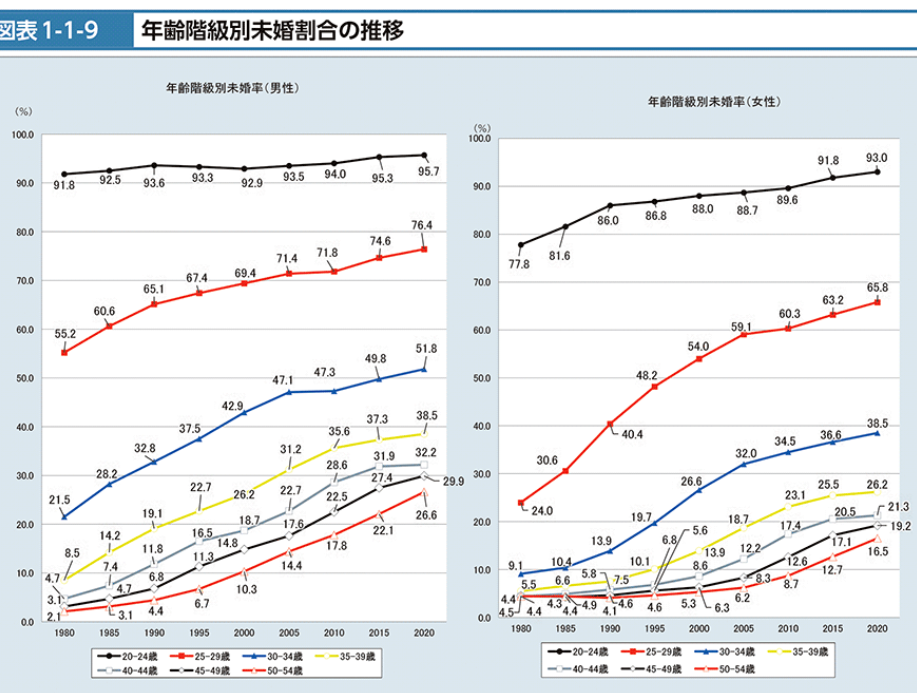

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「厚生労働省 年齢階級別未婚割合の推移」より

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/backdata/01-01-01-09.html

出典:厚生労働省:年齢階級別未婚割合の推移より:2月21日利用

上記のグラフは「厚生労働省」が発表した「年齢階級別未婚割合の推移」です。「男女別」になっています。

1990年から2020年の30年間で、どのくらい上昇したかの数字を下に書き出しますね。

◎「年齢階級別未婚割合の推移:1990年⇒2020年」(小数点以下切り捨て)

●「男性」

➀「20~24歳:93%⇒95%」(2%増)

➁「25~29歳:65%⇒76%」(11%増)

③「30~34歳:32%⇒51%」(19%増)

④「35~39歳:19%⇒38%」(19%増)

➄「40~44歳:11%⇒32%」(21%増)

➅「45~49歳: 6%⇒29%」(23%増)

➆「50~54歳: 4 %⇒26%」(22%増)

〇「女性」

➀「20~24歳:86%⇒93%」(7%増)

➁「25~29歳:40%⇒65%」(25%増)

③「30~34歳:13%⇒38%」(25%増)

④「35~39歳: 7%⇒26%」(19%増)

➄「40~44歳: 5%⇒21%」(16%増)

➅「45~49歳: 4%⇒19%」(16%増)

➆「50~54歳: 4%⇒16%」(12%増)

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/backdata/01-01-01-09.html

(出典:厚生労働省:年齢階級別未婚割合の推移より:2月21日利用)

ふー、疲れた。やっと書き終わったよ。

ε- ( ̄、 ̄A) フゥー

しかし、興味深いですね。コロちゃんが計算した甲斐がありましたよ。上記の「未婚率の年代別の増加幅」を見ると、以下の結果が読み取れますよ。

◎「コロちゃんの年代別未婚率の増加幅を見た考察」

➀「男性は➄40歳~⑦54歳の年齢ゾーン(就職氷河期)で、未婚率が30年間で20㌽以上上昇した」

➁「女性は➄歳40~⑦54歳のゾーンで、未婚率が10㌽以上上昇した」

この数字を見ると、上記の新聞記事での「40代・50代は10.3~21.5㌽も上がった」との記載は、「男女全体の数字」のようですね。

コロちゃんが上記グラフで読み取った数字では「40代・50代の男性の未婚率が21~23㌽上昇」「40代・50代の女性の未婚率は12~16㌽上昇」となっていましたよ。

いずれにしろ「就職氷河期世代」の男女の「未婚率の上昇」は、将来の高齢になった時の「単身高齢者の増加」となりますから、生活苦の原因となっていきますね。

➁「将来の年金額は10万円以下か?」

報道によると「男性の正社員率は年齢上昇に伴って改善し、40歳代でバブル世代と同水準に到達した(内閣官房資料)」と報じています。

しかし、「氷河期世代には他の世代と比べた経済格差が残る」として、以下のように報じています。

「過去30年と同様の経済状態が続く場合、年金が月10万円に満たないのは1974年度生まれの4割弱を占める」

「59年度生まれや64年度生まれも4割強を占め(る)」

コロちゃんは、これでは「氷河期世代」が高齢者になった時には、「老後の年金が低く生活保護になだれ込む(立憲民主党の長妻議員の発言)」と思いましたよ。

なお、これらの新聞記事をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。2本の記事ですよ。

5.「基礎年金の底上げは2029年に先送りされたよ」

さて、上記のような「就職氷河期世代」の方たちが、将来年金を受給する年代まであと10年強になってきています。

その時を見据えて昨年2024年の7月から「5年に一度の年金改革」が進められました。

その中で、このままでは3割下がってしまう「基礎年金の所得代替え率」を引き上げようとする案は、「2029年に先送り」となってしまいました。

この「基礎年金の底上げ案」は、今回の「最大・目玉の改革案」だったのですよ。

その内容は、「現在のままでは2057年に基礎年金が3割下がる」ところを「改革して底上げ(2割底上げ)」するというものです。

「現行のまま」だったら「2057年の所得代替え率は61.2%⇒50.4%(3割減)」に大きく下がってしまいます。

これでは「就職氷河期」の若者たちが高齢者になった時に、大量の「生活保護者」が出ると考えて「改革案」がつくられました。

それが当初の「2025年改正で実施」から「2029年以降に改めて実施するかどうかを判断する景気条項を盛り込んだ」と報じられました。

「2029年に導入」じゃないですよ。「2029年に改めて判断する」というスイッチでしかない「先送り」ですよ。

今回の「改革案」の最大のポイントが先送りとなりました。

コロちゃんは、この「基礎年金の底上げ改革案」は、内容に現在の「年金受給者の減額制度(マクロ経済スライド)」が組み込まれていますから、このままの実施には反対と考えていました。

しかし、内容を再検討して実施ではなく「判断を先送り」とは、明確な「責任放棄」だと考えていますよ。

このままでは「就職氷河期の若者たちの老後」が、かなり厳しいものになると思われますし、「生活保護世帯」が激増する「社会問題」が起きる可能性が高くなりましたよ。

6.「運の良し悪しで人生が決まってよいのか?」

上記で「氷河期世代(就職氷河期世代)」とは、大卒では「1970年から1982年」まで、高卒なら「1974年から1987年」に生まれた世代と書きました。

「職氷河期」は、「1993年~2005年」とされていますから、詳細に見ると以下の年代の方たちですね。

◎「就職氷河期年代」

➀「1993年:18歳~22歳=現在50歳~53歳」~

➁「2005年:18歳~22歳=現在38歳~42歳」

(高卒就職者38~50歳、大卒就職者42~54歳)

上記の方たちが社会へ出ていった「1993年と2005年の間」に、「日本社会」で起きたことは以下の通りです。

◎「就職氷河期(1993年~2005年)にあったこと」

❶「1991年:バブルの崩壊で株価崩落」

❷「1992年:不動産価格下落」

❸「1996年:住宅金融専門会社7社が破綻」

➍「1997年:北海道拓殖銀行・山一證券破綻」

❺「1998年:長期信用銀行・日本債券信用銀行が国有化」

❻「1999年:大手銀行15行へ公的資金注入」

❼「2002年:金融庁:金融再生プログラム発表」

❽「2005年:不良債権処理終了を宣言」

上記は、1990年代から2000年代初頭にかけての「就職氷河期時代(1993年~2005年)」の「バブルの後始末」を、コロちゃんが当時の記憶からネットで調べた経過です。

当時のコロちゃんは、新聞で読んだだけで、その全体像は全くわかりませんでしたが、今ならわかります。

1990年代後半から2000年代初頭にかけての「日本経済の金融システム」は、大きく毀損し揺らいでいたのですね。まさに「金融危機」ですね。

その被害を一身で受けたのが「就職氷河期世代の若者たち」です。

その前後に「社会人」となった方々は、「一つの年代層」が丸ごと被害に会うような「巨大な被害」は受けていません。

ここでコロちゃんは、以下の二つを思ったんですよ。

➀「この時期にちょうど18歳から22歳になり、高卒や大卒で就職した若者たちは運が悪かった」

➁「運が悪かったで、社会人としての人生の最初から最後まで被害を受けることがあっても良いのか?」

コロちゃんの子どもたちが、就職して社会に出ていったのは2007年と2011年でした。長男は「就職氷河期(1993年~2005年)」が終了した2年後でしたね。

コロちゃんはその事を知った時に、「安堵」と共に「世の中の理不尽さ」をひしひしと感じましたよ。

7.「コロちゃんと就職氷河期(1995~2005年)」

コロちゃんは、上記の「就職氷河期時代(1995~2005年)」を40代の時に通り過ぎています。

今振り返ってみると、この時代のコロちゃんは、仕事の傍ら「ボーイスカウトのボランティアリーダー」に全身全霊を投じて活動していましたね。

この「ボランティアリーダー」というものは、参加してみると面白いもので、コロちゃんは「小学6年生~中学3年生」のスカウトたちを率いて喜々としてキャンプをしていましたよ。

「ボーイスカウト運動」では、4年に1回「全国のスカウト」たちが集まる「全国ジャンボリー大会」があるのですが、これにもコロちゃんは2回参加しています。

一度目の開催地は「1998年の秋田県森吉山麓高原大会」で、二度目は「2002年の大阪府舞洲スポーツアイランド」でしたね。

この後者の「舞洲」は今年「大阪万博会場」となっている所ですね。

「日本ジャンボリー大会」時には、海沿いの広大な「埋め立て地」に設営されたキャンプ場でしたね。真夏の海風が強かった夕暮れの大阪湾の風景を思い出しますよ。

コロちゃんは、この二つの「ジャンボリー大会」に、それぞれ「40人1個隊」で参加しましたが、今でも思い出すと「楽しかった思い出」が頭に浮かびますね。

このようにコロちゃんが40代だった1990年代から2000年代にかけては、「日本経済の金融危機」をまったく意識しないで過ごしていました。

コロちゃんのお仕事でも、経済的影響は業界全体ではあったようでしたが、コロちゃんの営業成績は落ちませんでしたから、「就職氷河期」をリアルタイムに感じたことはありませんでしたよ。

当時を思い起こすと、「銀行・不動産・証券会社」などは影響が大きかったのですけれど、他の産業にへの影響は限定的だったようでしたね。

だけど今振り返ると「コロちゃんは運が良かった」のでしょう。

この1990年代から2000年にかけての期間に「趣味のボランティアリーダー」に専念できたのですからね。

だけど、そのような「運の良し悪しで人生が決まる」ことには、なんとも理不尽な思いを感じますね。

やはり「社会のあり方」とは、「頑張ったものが報われる」「努力したものは成果が得られる」、そのような社会であるべきだとコロちゃんは考えますよ。

今日は「持ち家なき氷河期世代を考える」をテーマとして、現在の「日本社会」の谷間に落ちたような「就職氷河期世代」について考察してみました。

しかし、これは「国家政策」として取り組まなければならない課題だと思いますよ。彼らは「日本の経済政策の失敗(バブルの形成と崩壊)の被害者」です。

「被害の回復」という面でも、今後対策を強化していただきたいとコロちゃんは思いましたよ。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

コメント