おはようございます。今朝コロちゃんがワンコを散歩に出ますと、道路一面がびっしょりと濡れていました。

どうやら昨夜遅くなってから雨が降り、朝には止んでいたみたいですね。空を見上げると、ビックリするぐらいの目にまぶしい青空が広がっていました。

コロちゃんは、いつも起床後にシャワーを浴びるのですが、その後に洗濯機を回しておくのですよ。

そうしますと、ワンコ散歩後に朝食を食べ終わる時間には、ちょうど「洗濯」が終わっているのですよ。

今日もそのようにして「洗濯物」を干したのですが、昨夜の雨で「物干しざお」にびっしょりと水滴がついていて、それを拭かなきゃならないのが面倒でしたよ。

コロちゃんは、いつものルーティン作業は苦にならないのですが、それに別の作業を加えることには「ストレス」を感じるのですよ。

今朝もこんな時に「妻が生きていたならなー」と思っちゃいましたけれど、これは「セクハラ」になるのかなー?

ʅ(。◔‸◔。)ʃ…ハテ?

そんな「困った時の妻頼み」だったヘタレなコロちゃんが、今日は「失われた30年の戦犯は企業の設備投資減なのか?」をカキコキしますね。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「日本企業が本来の資本主義経済の姿ではなくなっているってと、資金循環で見る日本企業の姿を読む」

☆「なんか精神論のように見えたよと、コロちゃんは日本がレッドオーシャン化したんだと思うよ」」

☆「コロちゃんは精神論がキライです」

1.「日本企業が本来の資本主義経済の姿ではなくなっているって」

コロちゃんが、朝コーヒーを飲みながら新聞をバサバサ読んでいると「やさしい経済学」という欄に「資金循環で見る日本企業の姿」との連載コラムが目に入りました。

この「連載コラム」は、「日経新聞」の「経済教室」のページの左下に、「1話800字程度」で連載されているのです。

コロちゃんが目を止めたのは「田中賢治帝京大学教授」の「日本企業の設備投資」についてでしたが、「日本企業の姿が本来の資本主義経済の姿となっていない」と書いてあるのですよ。

そこでコロちゃんは、「田中教授」は「失われた30年の戦犯」に「企業の設備投資低迷を槍玉にあげているのかな?」と感じて、この「コラム」をジックリと読んでみることにしたのですよ。

なお、この「失われた30年」については以下の「日本の過去のGDP成長率」を見ておきましょう。下記ですよ。

◎「実質GDP成長率推移」

➀「1956~1973年度:平均9.1%」(18年間)

➁「1974~1990年度:平均4.2%」(17年間)

➂「1991~2023年度:平均0.8%」(33年間)

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0001.html

(出典:労働政策研究・研修機構:早わかり グラフでみる長期労働統計:バックデータより:5月7日利用)

上記の➀~③は過去68年間の「日本の実質GDP成長率の推移」です。

この「①1956~1973年度平均9.1%」と「②1974~1990年度平均4.2%」が、本来あるべき「資本主義経済の状態」と考えられています。

そして次の「➂1991~2023年度平均0.8%」が「失われた30年」なのですが、これは「本来の資本主義経済の姿ではない」と、多くの経済学者は考えている様なのです。

つまり「経済運営のどこかが間違っているから成長率が低くなっている」と見ているわけですよね。その「間違っている何か」を探し続けて、既に30年間が経ってしまったという訳なのですよ。

面白いでしょう? 謎解きですよ。

ʅ(。◔‸◔。)ʃ…ハテ?

それも「頭の良い偉い経済学者の皆さんたち」がそれぞれ言うことが違っているのですから、コロちゃんが推理しても許されますよね。

最近では「賃上げが少なかったから」という説が有力になっていますが、それが正しいのかはまだ分かっていません。

冒頭の「田中教授のコラム」では、「資金循環から見た日本企業の姿」という見出しで、企業の「設備投資」を扱っていますから、コロちゃんは直ぐに食いついたというわけですよ。

では次から、この「田中教授」の「コラム」の主張を読んでみましょうね。

2.「資金循環で見る日本企業の姿を読む」

この「やさしい経済学」の連載コラムは、今回の「田中教授」は、「日経新聞」の4月24日~5月7日まで全10回を連載しています。

この経済学の難しい内容を「1回800字程度」で10回も連載したって、普通の読者は前日の内容なんか憶えていませんよ。

それこそ「連載」を切り抜いて「スクラップノート」にでも保存しなければ、全部を通して読めないとコロちゃんは感じましたよ。まあ、それはともかく内容に入りましょうね。

➀「異常な状態の企業の資金余剰」

「田中教授」は、「本来の資本主義経済」においては以下だと言います。

◎「本来の資本主義経済」

➀「家計:資金余剰主体」

(お金を銀行に預ける)

②「企業:資金不足主体」

(設備投資にお金を借りる)

上記のように「➁企業は資金不足主体」となるのが、本来の「資本主義経済」のあるべき姿だというのですよ。

それが真逆の「日本企業の資金余剰」が、「1990年代から四半世紀続いている」として、「これほど長期にわたり大規模に続いている国は、主要国の中で日本以外に見あたらない」というのですよ。

これは「連載①」の書き出しですが、ここでコロちゃんは、直ぐに「これが失われた30年の戦犯はアイツだ!」との内容が続くのかなとワクワクしましたよ。

②「低迷する企業の設備投資」

「田中教授」は、「日本銀行の資金循環統計」から「非金融法人では1998年度以降2006年度を除いて資金余剰が続いている」と言います。

この「企業の資金余剰の背景」には、「投資よりも貯蓄が多い」という当たり前のことを指摘していますが、これは「企業の投資不足」だと断言しているのです。

そして「2024年の設備投資は106兆円・・・過去のピークである1991年を33年ぶりに昨年ようやく超えたばかり・・決して力強い伸びをしてきたとは言えません」と続くのです。

コロちゃんは、さっそく「過去の設備投資」のデータを探してみましたよ。以下ですよ。

「内閣府 企業の設備投資額の推移」より

https://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr19/img/chr19_02-01-04z.html

出典:内閣府 地域の経済2019より:5月7日利用

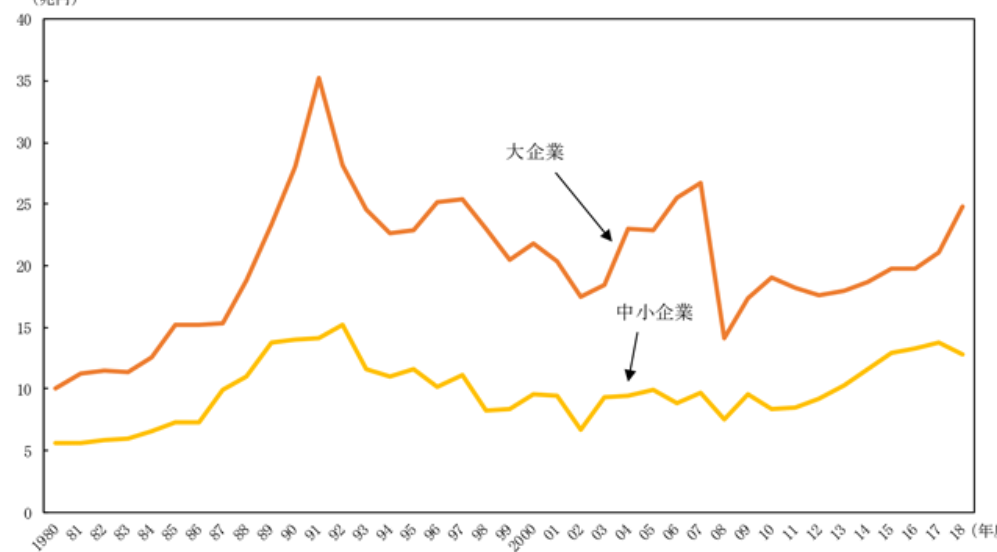

上記のグラフは、「内閣府」が発表した1980~2018年の「企業の設備投資額の推移」です。

うーむ、確かに右肩上がりには、全然なっていませんね。増えていませんよ。

( ̄へ ̄|||) ウーム

上の橙色の線グラフは「大企業」で、下の黄色の線グラフは「中小企業」です。

真ん中よりもやや左側でぴょこんと飛び出ているのが「過去の設備投資額のピークである1991年」です。この「1991年」はバブル経済の最盛期ですね。

この「ピーク」は昨年2024年に越えたようですから、やっと回復してきたようですが、過去30年間に渡って「設備投資が低迷して来た様子」は、上記のグラフを見ても一目瞭然ですね。

➂「企業の成長期待低下が設備投資減の理由か?」

上記で、過去30年間にわたって「企業の設備投資減少(横這い?)」を見てきましたが、それでは「なぜ企業は設備投資を減少させた(横這い?)」のでしょうか?

この理由を「田中教授」は、以下のように書いています。

「将来の利益が期待出来れば設備投資をするのが合理的です。しかし成長期待が低下すると、大きな利益が期待できる投資プロジェクトは見つけにくくなる」

ここで「企業の意志決定」における「成長期待という言葉」が出てくるのです。その実例として、「内閣府の企業行動に関するアンケート調査」を挙げていました。

コロちゃんは、さっそく探してみましたよ。この「アンケート調査」は、全国の「大企業・中小企業4000社強」が回答していましたね。

ですから「全国の企業経営者の見通し」がどのようなものかがわかるものですね。以下でしたよ。

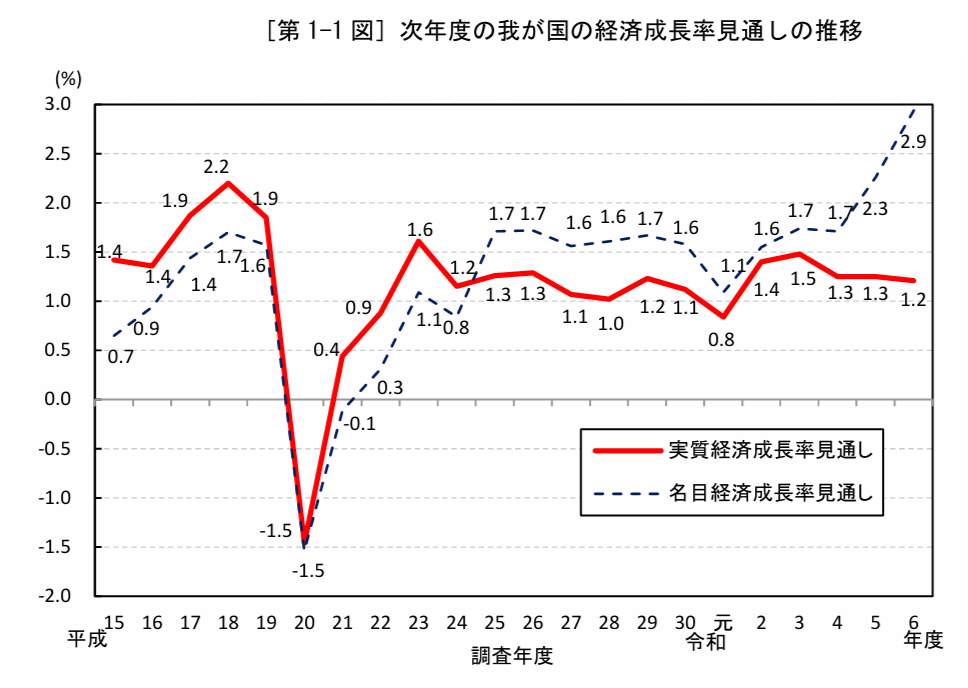

「内閣府 次年度の我が国の経済成長率見通しの推移」より

https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/r2ank/r2ank_houdou1.pdf

出典:内閣府 令和6年度 企業行動に関するアンケート調査報告書より:5月7日利用

上記のグラフは、「内閣府」が発表した2003年度(平成15年度)~2024年度(令和6年)の「実質経済成長率の企業経営者の見通し」です。

あー、この「見通し」も横這いですね。全然増えてはいませんよ。

( ¯ O¯)アー

赤色ラインが「実質経済成長率」ですね。グラフの右寄りで大きく凹んでいる年は「2008年(リーマン危機)」です。

グラフを見ると、昨年度の2024年度の「実質経済成長率は1.2%」と「企業経営者」たちは回答していますね。

「田中教授」は、「企業は経済成長に見合ったペースで供給能力を高めるのが合理的」というのですよ。

だから「将来の成長期待が小さいと・・設備投資が鈍化するのは当然の帰結」と断言しています。以下の構図ですよね。

◎「企業経営者の成長期待と設備投資の関係」

①「需要の低下」⇒

②「設備投資の減少」⇒

➂「潜在成長率の低下」⇒

④「成長期待の低下」⇒

➄「再び設備投資の減少へ」

上記のように、最初に何らかのきっかけで「①需要の低下」が起きた後に、「②設備投資の減少」と「➂潜在成長率の低下」へと進みます。

そうなると、企業経営者は「④成長期待の低下」で、更に「設備投資の減少」の悪循環に入り込むというのです。

そして「設備投資減少のスパイラル」に入り込んで際限なく「成長率」の低下が続くとなってしまうというのでしょうね。

この「設備投資が減る」ことによって、結果的に「企業の内部留保が増えること」にもなったと見ているようですね。

うーむ、だからと言って「企業経営者」に「儲からなくとも成長率以上の設備投資をしろ!」とは命令できないですよね。

( ̄へ ̄|||) ウー

これって「ニワトリが先か、卵が先か?」みたいな話ですよね。

「経済成長率を上げるのが先か、設備投資を増やすのが先か?」と言えるのでしょうか?

いやいや、違うよね。「設備投資を増やしても必ず売れるとは限らない(成長率が上がるかわからない)」ですよね。

これは、やはり「日本の市場がレッドオーシャン※になった」と見てよいのかも知れませんね。

(※レッドオーシャン:競争が激しい既存市場)

④「家計と企業の悪循環だよ」

上記で「企業経営者」の「成長期待が低下した」と書きましたが、この理由として「田中教授」が書いているのが「民間消費の弱さ」です。つまり、以下の構図ですね。

◎「家計と企業の悪循環」

①「民間消費の弱さ」⇒

②「企業経営者の期待成長率の低下」⇒

➂「設備投資の低下」⇒

④「経済成長率の低下」

上記の具体的な数値として、以下をあげていました。

◎「2010~2024年」

❶「設備投資:年平均1.7%増加」

❷「民間消費:年平均0.2%増加」

上記のように、「企業の設備投資1.7%増加」と比べても「民間消費0.2%増加」しかしていません。これでは、翌年の設備投資を増やそうとは誰も思わないでしょうね。

この「①民間消費の弱さ」について、「田中教授」は「1990年代以降の日本経済」に、以下の「苦難があった」と指摘しています。

◎「1990年代以降の日本経済の苦難」

❶「バブル崩壊」

❷「世界同時不況」

❸「東日本大震災」

➍「新型コロナ」

❺「人口減少」

❻「少子・高齢化」

上記の「苦難の環境下で年平均1%程度の低成長を30年以上経験した家計には、生活防衛の意識が深く染みついた」というのですよ。

ざっと、上記のように「田中教授」は、「家計と企業が相互作用によって、互いの活力を失い、前へ踏み出せずにいるという悪循環に陥った」と見ていますね。

はて? そうすると「誰が悪いんだろうな?」。

σ( ̄^ ̄)はて?

「設備投資」にお金を使わない「企業経営者」が悪いのか、それとも「消費を増やさない消費者」が悪いのか?

うーむ、ちょっと考えちゃいますよね。「こんな日本に誰がした?」ですよ。

(´ヘ`;)ウーム…

これは次に考えてみることにして、取り敢えず「田中教授」は、「この悪循環から抜け出し、持続的な成長を実現するため」に以下を提起しています。

◎「日本企業の課題」

①「設備投資や研究開発の投資不足」

②「投資不足の理由は家計の消費抑制」

➂「労働と資本の生産性の高い部門への移動」

④「労働力移動の柔軟な仕組み」

⑤「リカレント教育やリスキリング」

➅「オールドエコノミーからニューエコノミーに転換」

コロちゃんは、何となく「企業経営者の投資不足」と「消費支出」が低成長の根本に横たわっているように思いましたけれど、上記の「改革案」はあんまりピンときませんでしたよ。

これで「日本が持続的な成長」が出来るようになるような気は、あんまりしませんでしたよ。

なお、この「田中教授」の「資金循環で見る日本企業の姿」は①~⑩までの「連載コラム」ですので、最初の「①世界的に異常な資金余剰」のみ、リンクを張っておきますね。

3.「なんか精神論のように読めたよ」

さて上記の「田中教授の新聞コラム論考」へのコロちゃんの考え方ですけれど、これって「悪い」のは「消費をしない家計」と、それを受けた「企業経営者の設備投資減」だってことですよね。

コロちゃんには、なんか「喧嘩両成敗の精神論」のように聞こえましたよ。どっちも悪いよねって感じですよ。

それに、それではどうしたら良いのかというと「消費減と設備投資減の悪循環から抜け出す」って書いていますよね。

その方法というと、ありふれた「労働力移動」とか「リカレント・リスキリング」としか書いていませんよ。

コロちゃんは、この発想の背景には「もっと気合を入れて取り組めば何とかなる」というような「精神論」の匂いを感じましたよ。

コロちゃんは、これを読んでいて「2015年に当時の日銀総裁だった黒田氏のピーターパン発言」が頭に浮かびましたよ。

この「黒田日銀総裁(当時)」の発言は、以下の内容でしたよ。

「皆様が、子供のころから親しんできたピーターパンの物語に『飛べるかどうかを疑った瞬間に永遠に飛べなくなってしまう』という言葉があります。大切なことは、前向きな姿勢と確信です」

この発言は、「黒田日銀総裁(当時)」が「2013年に2%の物価目標を2年程度で達成する」が実現できなかった時の記者会見で語られたものです。

この時にもコロちゃんは「経済政策が精神論になった」と感じたのですよ。

この発言には「大衆がみんな物価が2%になると心から信じれば実現したのだ」と聞こえましたよ。

今日のテーマの「田中教授の論考」の「失われた30年」の原因を、「消費者の消費減」と「企業の設備投資減」に焦点をあてたのは良いと思いますよ。

だけど、その背景を「消費者の消費意欲と企業経営者の心理(期待成長率)」にとどめずに、もっと深くえぐり出さなければ「経済分析」としては物足りないとコロちゃんは思えたのですよ。

「消費者の消費減」だったら、その原因の「所得の低下」をもっと深堀りすべきだし、「企業の設備投資減」にはもっと「なぜアニマルスピリッツがなくなったのか」を追求してもらいたかったですよね。

それが「論考」では、「この悪循環から抜け出し」と原因に遡らずにスタートラインを「悪循環論」にしてしまっています。

そうなると、結論は「もっと消費を増やせば良い」と「もっと設備投資を増やせば良い」との「喧嘩両成敗の精神論」になってしまいますよ。コロちゃんは、あんまり説得力を感じませんでしたよ。

4.「コロちゃんは日本がレッドオーシャン化したんだと思うよ」

上記でご紹介した「田中教授」の論考では、「消費をしない家計」と、それを受けた「企業経営者の設備投資減」が日本経済の低迷の姿だと記載しています。

しかし、コロちゃんは「失われた30年の原因」は、「日本経済が成熟して利益が見込める投資先が無くなった」と思っているのですよ。

いわゆる「日本全国レッドオーシャン化」ですね。だから「日本企業」は、「国内投資」をせずに「海外投資」に傾かざるを得ません。

一言で言いうと「企業」は国内に投資しても儲からないから、もっと儲かりそうな海外投資に進んでいるとの見方ですよ

だけど「日本は資本主義社会」です。

もし国家が企業に「国内の設備投資をやれ!」と命令したら「社会主義国」になってしまいますから、それは出来ませんよね。

だからコロちゃんは、もう「日本経済は大きな成長は出来ない」と達観していますよ。

たぶんどんな「経済政策」を尽くしても「経済の長期停滞」を脱することはできないでしょう。

コロちゃんは、今後の「日本」はせいぜい「実質経済成長1%程度(おそらくそれ以下)」の成長を前提とした政策を進めるべきだと考えていますよ。

5.「コロちゃんは精神論がキライです」

コロちゃんは、「経済政策」のような学術的な理屈の世界で「精神論」に逃げる議論はキライなんですよ。

最後のコロちゃん話は、今日は30年以上前のコロちゃんが「精神論」がキライになった出来事を書きますね。

「日本の歴史」を見ると、先の戦争の時の総理大臣が堂々と「敵機は精神で墜とすのである」と演説するような国ですから、「日本」にはもともと「精神力」を高く評価する文化があるのだと思います。

コロちゃんの経験ですが、会社の同僚で「過労死」で亡くなった方がいました。1990年代のことでしたね。

当時のコロちゃんの会社に「毎月営業成績がトップクラスの同僚」がいたのですよ。それが、猛烈な働き方をする人で、とにかく休まないで長時間の勤務を連日続ける方でしたよ。

当時でも「労働基準法違反」だったと思われますが、土日祭日・毎日残業の凄まじい働き方でしたが、会社では高い評価を得ていましたよ。

しかし、ある日「顔色が真っ黒に見えた」のですよ。

コロちゃんは、さほど親しく付き合っていたわけではなかったのですが、朝あった時にその顔色に驚いて「少し休めよ」と言いましたよ。しかし彼は「休みません」でしたね。

その馬力で連日働き続け、ある日いきなり休んだと思うと、そのまま入院となり1週間後に「亡くなった」と聞いて、コロちゃんはビックリしましたよ。

何でも「肝硬変」と言われていたけれど、どうやら「肝臓がん」だったらしいと後から聞きましたね。

その時に「同僚たち」と話したことは、「ヤル気があるやつ」は次の2つの道に進むという話でした。

「身体が弱い奴は無理をし続けて身体がヤラレル。身体が強い奴は無理をし続けて内臓がヤラレル」

亡くなった彼は、後者の「身体が強いヤツは内臓がヤラレル」方でしたよ。

無理をし続けられる人は「精神力が強い人」なんですよ。コロちゃんの会社は、その「無理をする人(精神力が強い人)」を評価する文化がありましたね。

もっとも「昭和の会社」は、そんな文化がまん延していたと思いますよ。「精神力は人間の身体を壊す」のですよね。これ以降のコロちゃんは、「精神論」がキライになりましたよ。

今日のコロちゃん話は、「戦犯は消費を増やさない国民が悪い・設備投資を増やさない企業経営者が悪い」という「個人の意欲に責任がある」という違和感をご理解願いたくて書いてみましたよ。

やはり「経済理論」は、もっと「歴史と社会文化的」な広い視点で語って欲しいと思いましたよ。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

コメント