おはようございます。今朝コロちゃんがワンコと散歩をしていますと、正面の空に「真っ赤な朝焼け」が見えましたよ。

この「朝焼け」というのは、「日の出がある東の空が赤く染まる現象」を言うのですが、コロちゃんは「朝焼けは好天の印」と聞いていましたね。

ところが、今ちょっと調べましたら、何とその逆だと言うのですよ。

つまり「日本の天気」は、西から東へと変わるとなっているそうなのですよ。

そして「夕焼け」が見える時は、西の空が晴れていて、これから翌日にかけてやってくる空に雲がない事を意味しているので「翌日は晴れ」ということになります。

その反対に「朝焼け」は、すでに通り過ぎた空に雲がないことを示しているので、そろそろ「悪天がやってきます」という意味だそうですよ。

へー、コロちゃんはもう「70年以上」生きてきましたけれど、知らんかったなー。

( ¯ㅿ¯)へー

これで「一つお利巧」になりましたよね、長生きはするもんですよね。

じゃあ、今日は「洗濯物を干す時」には、空の様子を気を付けてみることにしますよ。

そんな「一つお利巧になったコロちゃん」が、今日は「高市総理はインフレ(物価上昇)を目指しているのか?」をカキコキしますね。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「高市総理の経済対策の目標な何か?と、高市政権はインフレによる財政改善を追うのか?」

☆「均衡財政が出来たらすごいんだけど・・・と、アベノミクス・レジームの転換はあるのか?」

☆「日本銀行の2%の物価目標は正しいのか?と、コロちゃんと恐竜」

1.「高市総理の経済対策の目標は何か?」

コロちゃんが、朝コーヒーを飲みながら新聞をバサバサ読んでいると「公的部門の肥大化止めよ」との見出しが目に入りました。

この「見出し」は、「日経新聞」の「経済教室」に掲載された「島澤諭関東学院大学教授」の「論考」ですよね。

コロちゃんは、この「論考」を読んで「深く感銘」を憶えたのですよ。

それは「高市総理」の「積極財政」について、「これはインフレを招くよ」と指摘する声は今数多く聞きますよね。

コロちゃんも、「どう考えてもインフレになるよ」と考えていますよ。

しかし、それはあくまでも「結果として」ですよね。

それって「21兆円規模の補正予算によるバラマキ」の、「効果(生活補助金)より副作用(物価上昇)の方が大きい」との考えがベースにあるからですよね。

この時の思考法では、「高市総理は物価高対策の政策効果を最優先にしているのだろう」との推測が前提となっています。

つまり「21兆円規模の補正予算によるバラマキ」が「政策目的」であって、その結果「物価上昇」が起きるかもしれないが、その恐れは小さいとの「リスク評価」をしているとの推測ですよね。

コロちゃんも、報道で「高市氏は・・・民間エコノミストから『経済対策の規模が20兆円ていどならインフレは加速しない』との報告を受け・・」との記事を読みましたよ。

しかし、この「島澤教授の論考」では、その視点とは真逆に「高市政権はインフレによる財政改善を目指している」と「第1の政策目標はインフレ(物価上昇だ)」と主張しているように読めるのですよ。

ねっ、ちょっと驚きますよね。

(⁎•ᴗ‹。)ネッ*

もちろん「直接」そう書いているわけではありませんよ。ただコロちゃんには、そのように「読めちゃった」と言う事なのですけどね。

まさか「総理大臣」が「インフレ(物価上昇)」をやむを得ずではなく、最優先の目標としているなんてビックリしちゃいますよね。

もちろん、まさかそれを「正直に認めること」はないと思いますよ。だけど、そう考えても不思議はない理由を、次に「島崎教授の論考」から読んでみましょうね。

その前にちょっと言いたいことがあるのですよね。

コロちゃんは「高市総理」は、決してキライではないのですよね。だって「初の女性総理大臣」ですし、「ガラスの天井※」を破った「歴史的女性」ですからね。

(※ガラスの天井:能力や実績があるにもかかわらず、性別や人種などの理由で昇進やキャリアアップを阻まれる、目に見えない障壁のこと)

今後は「政治の世界」でも、続々と後に続く女性が生まれると思いますよ。

そんな「歴史的偉業」を「高市総理」は成し遂げたのですから、そこをコロちゃんは「凄いなー」と感嘆しているのですよ。

しかし、その「功績」と「経済政策」はまた別問題ですよね。コロちゃんは、「高市総理の経済政策」に強い懸念を持って見つめているのですよ。

2.「高市政権はインフレによる財政改善を追うのか?」

まず「島澤教授」は、「高市内閣の経済対策」について、「物価高が問題であれば利上げや歳出削減などの需要削減が王道であるはずである」と書き出しています。

そして、「それなのになぜ・・・インフレを加速させる対策を実行する矛盾が起きているのか」と疑問を提示して、次の答えを書いていますね。

「デフレからの脱却を最優先に、インフレ、慢性的な財政赤字、公的部門の肥大化を是とした『アベノミクス・レジーム』が続いているからである」

その結果起きていることを、以下のように指摘しているのです。

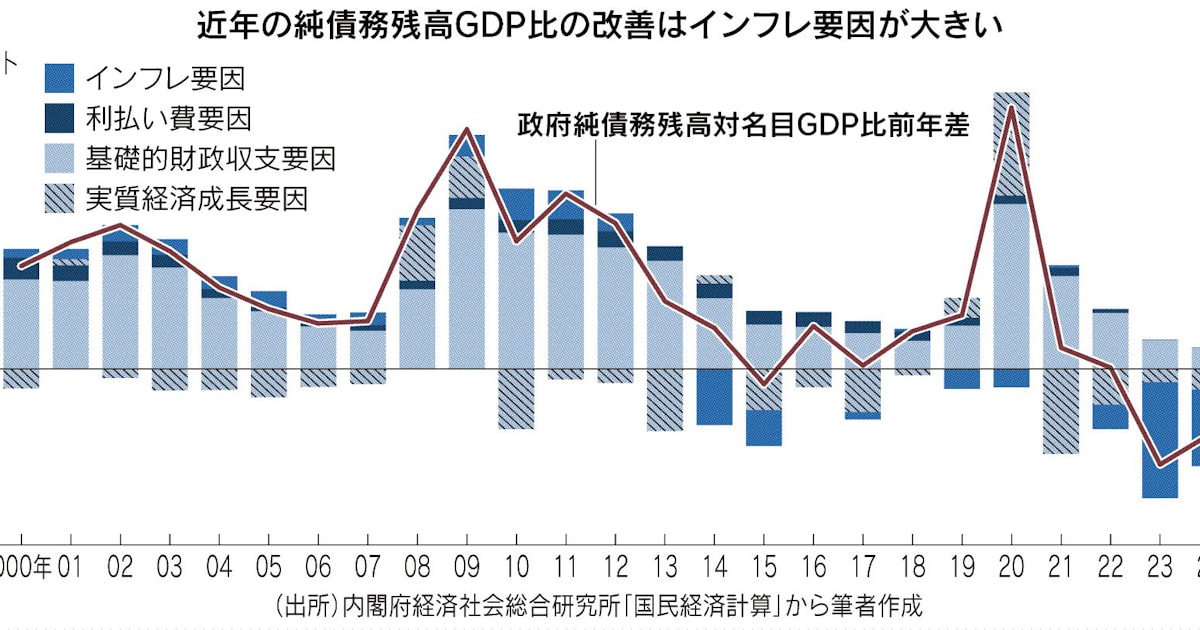

➀「インフレによって基礎的財政収支が改善している」

「島澤教授」は、「アベノミクス・レジーム」の下では「意図的な財政健全化を行なわずともインフレ税によって財政再建が自動的に進む」というのですよ。

この「インフレ税」とは、「物価上昇(インフレ)によって政府の借金の実質的な価値が軽くなること」を言います。

ちょっと感覚的には分かりにくいところなのですが、「経済学的」には、「国家の財政」にとって「増税もインフレ」も同じ結果をもたらすのですよ。

「インフレ」を国民の目線からみれば、持っている「貯金の価値が下落すること」になりますよね。これが「インフレ税」ですよね。

これで「政治家はあえて(増税の)リスクをとる必要がなくなる」というのですよ。

つまり国民に人気がない「増税」を行なわなくとも、「インフレ」によって「財政再建」がいつの間にか進むのですよ。

ここをコロちゃんは、「高市総理はインフレを起こすことよって基礎的財政収支の改善(財政再建)を狙っている」という意味で読んだのですよ。

それだけではありませんよ。次に「企業の側」をみてみましょうね。

②「企業もインフレを歓迎しているよ」

この「インフレ」を歓迎するのは、「高市総理」だけではありません。一部の企業も歓迎します。

「島崎教授」は、「低金利も一因とするインフレや円安により、企業は国際競争力の低下を価格競争力の改善でごまかせるためだ」というのです。

これは「円安」によって、海外への「輸出品」を同じ値段で売っても、受け取る金額は「為替差益」によって膨れ上がります。

例えば「トヨタ自動車の場合」は、「1円の円安で500億円の増益効果がある」とされていますよ。

今回の「高市円安」では、「自民党総裁選前」の「10月2日では1㌦147円」でした。それが、先日の「11月21日に1㌦157円」の円安となっています。

この間で「1㌦10円の円安」ですよね。つまり上記の「トヨタ自動車」はこれだけで「5000億円」をかせいでますよ。トランプ関税をすっかりカバーしていますよ。

何も「企業努力」をしなくとも、「インフレによる円安」で儲けが増えるのですから、これらの「企業群」はみな「インフレ=円安」を歓迎しますよね。

また「アベノミクス・レジーム」による「低金利や政府の支援策により、本来なら淘汰されるはずの生産性の低いゾンビ企業も延命される」と「島澤教授」は指摘していますね。

このように上記の「高市総理」だけではなく、「一部の企業(大企業が多い輸出企業がメイン)」も「インフレ」を歓迎しているというのですよ。

③「多くの国民も政党も、誰もアベノミクス・レジームに反対していないよ」

冒頭で「島崎教授」は、「アベノミクス・レジーム」を「インフレ、慢性的な財政赤字、公的部門の肥大化を是としたもの」と定義しています。

これらの「慢性的な財政赤字、公的部門の肥大」とは、「医療・介護など」以外にも「電気・ガス・上下水道など」の膨大な公共サービス全般がありますよね。

コロちゃんがいつも通っている「図書館」も「公共サービス」ですよね。

これらの「公共サービス」の「財政赤字による歳出のファイナンスが常態化すると、歳出規模の肥大化は不可避となる」と「島崎教授」は言うのです。

そして「公共サービスの『お得感』が増せば、相対的に割安な公共サービスはより多く消費され、さらなる歳出拡大圧力が働くことになる」と指摘していますね。

つまり「国民も慢性的な財政赤字、公的部門の肥大化」を望んでいるというのですよ。そして、それは「必然的にさらなる歳出拡大圧力が働くことになる」とまで断言していますよ。

うーむ、コロちゃんは「財政赤字や公的部門の拡大」には「反対」していますが、もし「図書館の閉鎖」なんて言われたら「絶対反対」しますよ。悩ましいなー。

(´ヘ`;)ウーム…

そして、多くの国民がこの「慢性的な財政赤字、公的部門の肥大化」を支持していれば、当然のこととして「日本の全部の政党」も同じとなりますよね。

「島崎教授」は、「現在の日本では歳出削減を主張する政党はほとんど見当たらず・・・」と言い、「与野党を問わず国民受けを狙い、更なる大盤振る舞いに走る懸念・・・」としています。

その結果は、「政府も国民も企業もアベノミクス・レジームから自発的に離脱するインセンティブが見当たらない状況になっている」としているのです。

なんだなんだ、これじゃ「インフレに誰も反対してないじゃん!」。

p(`ε´q)ブーブー‼

コロちゃんは、ここまで読んで「お先真っ暗」という言葉が頭に浮かびましたよ。コロちゃんは「インフレ政策にも財政赤字拡大」も「日本の未来」のためにならないと考えていますからね。

④「均衡財政なんて出来るのかな?」

さてここまで、上記の「①~③とアベノミクス・レジームを邁進している高市政権の経済政策」についての「島崎教授の論考」を読んでみましたが、その最後の「解決策」は以下でしたよ。

「このような状況を打破するには・・・均衡予算原則に立ち戻り、支出と課税をセットにするしかない」by島崎教授

そんなのできるわけないよなー、そもそも「高市総理」に「均衡財政」なんてやる気はまったくないよねー。

( ̄へ ̄|||) ウーム

「高市総理もアベノミクス・レジームから脱却し、物価水準の安定と健全な財政、公的部門のスリム化を実現することで、国民や企業に政府からの自立を促すべきだろう」by島崎教授

そりゃそうだと思いますよ。

だけど「故安倍元総理の後継者」を自認する「高市総理」が、今後「アベノミクス・レジーム」を放棄して「均衡財政」に進むなんてコロちゃんには想像つきませんよ。

しかしこの「島崎教授の論考」を読んでコロちゃんは、「高市総理」は「物価上昇(インフレ)を含んだアベノミクス・レジーム」を邁進する決意を固めていると思いましたよ。

つまり「少々の物価上昇」は、「国民生活が悪化するリスク」よりも「財財政再建のプラス」が大きいと考えているのではないかとコロちゃんは想像したのですよ。

このコロちゃんの想像が当たっていたら、「高市総理はインフレは覚悟の上」ですから、今後どこまで「物価の上昇」が続くのかちょっと不安になりましたよね。

今日の上記の内容は、あくまでもコロちゃんの読んだ感想ですからね。

書きすぎや誤解があるかも知れませんから、詳しく知りたい方は下記のリンクから「島崎教授の論考」をお読みくださいね。

3.「均衡財政が出来たらすごいんだけど・・・」

上記で「島崎教授」が「アベノミクス・レジーム(インフレ・財政赤字・公的部門の肥大化)」を転換して、「均衡財政を目指せ」と書いていましたよね。

だけどコロちゃんは「そんなのできるのかな?」と思ったのは、過去の「赤字国債の発行の歴史」を見ていたからですよ。ちょっと見ておきましょうね。

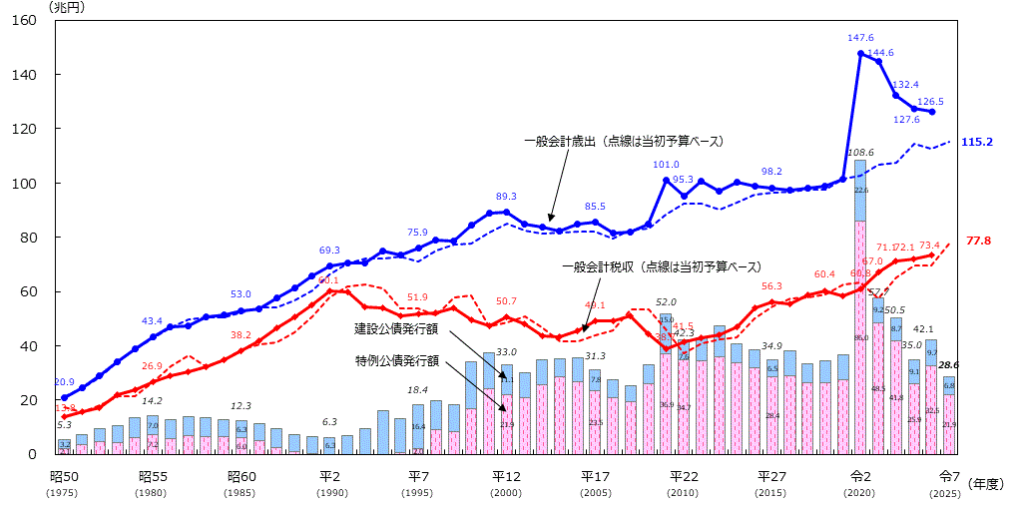

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「財務省 一般会計税収、歳出総額及び公債発行額の推移」より

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a02.htm

出典:財務省 財政に関する資料より:11月25日利用

上記のグラフは、「財務省」が発表した「国債発行額の推移」です。「ピンクの棒グラフが赤字国債」です。

ちょっと細かくて見にくいですが、「ピンクの棒グラフ」が途切れているのは「真ん中よりやや左側」にある「1990年度~1993年度の4年間」だけなのですよ

「1975年度」以降の日本で、「赤字国債」が発行されなかった年は「バブルの全盛から崩壊の期間」の「1990年度~1993年度の4年間だけ」なのですよ。

本来ならば「景気の谷に赤字国債を発行」して、「景気の山には国債を償還する」のが原則なのに、そんな原則は守られませんでしたね。

一度緩んだ「財布のひも」はなかなか「締めることが出来ない」のは、「国も庶民も同じ」なのですよね。

だから、もし「島崎教授」が論考で書いているように「均衡財政」が実行されたら「歴史的な出来事」となると思いますが、コロちゃんには「絶対ムリだろうな」と思えましたよ。

4.「アベノミクス・レジームの転換はあるのか?」

さて今日取り上げた「島崎教授の論考」では、「高市総理」が邁進している「経済政策」は「アベノミクス・レジーム」だとの指摘がありました。

この「アベノミクス・レジーム」とは「デフレからの脱却を最優先とした、インフレ、慢性的な財政赤字、公的部門の肥大化」を特徴としています。

ここでちょっと、コロちゃんの考え方を書いてみますね。

コロちゃんは「アベノミクス」で行なわれた「異次元の金融緩和」の全てに反対していたわけではありません。

「アベノミクス(金融緩和)」は、「2012年~2020年」の9年間に渡って行なわれていましたが、その「前半の5年間」は「デフレ脱却」のための「適正な政策」だったと思っていますよ。

しかし、その後の後半の「4年間のマイナス金利政策」の掘り下げは、まったく「評価」できませんね。だってこの時点では「金融緩和ではデフレ脱却は出来ない事がもう明らかになっていた」からですよ。

その後の「歴史の経過」を見れば、「ウクライナ戦争による原油価格の暴騰」という「外的ショック」によって「日本はデフレ経済」から「インフレ経済」に転換しています。

この「歴史」を見れば、「金融緩和」にデフレ対策の効果がなかったことは明らかだとコロちゃんは考えていますよ。

このように「アベノミクス・レジーム」に一定の評価を与えているコロちゃんですが、現在の「日本の経済状況はインフレ経済」です。

「故安倍元総理」が「アベノミクス」を開始した「デフレ時代」とは様変わりし、真逆の「インフレの時代」となっています。

その「新しい環境・インフレ経済」の下で、かつての「アベノミクス・レジーム」を邁進したならば、その結果は「制御が出来ない物価上昇」へと進むのではないでしょうか。

コロちゃんは、「経済政策」とは「為政者が自由にコントロールできるものではない」と考えていますね。

それは過去「30年間以上も日本が目標とする成長が出来ていないこと」を見ても、明らかなのではないでしょうか。

おそらく現在の「高市総理」は、「アベノミクス・レジーム」を邁進することでしょう。ただそれは「物価の上昇」が「国民の不満が限界を超えて高まるまでは」ですよね。

「高市総理」も、「物価の上昇」が「支持率」に影響を及ぼすまでは「アベノミクス・レジーム」に邁進すると思われますから、今後の「物価上昇率」から目が離せませんね。

コロちゃんは、「清貧ライフの年金生活者」ですから、早く「物価の上昇」が止まることを願っていますよ。

5.「日本銀行の2%の物価目標は正しいのか?」

もう1つコロちゃんが、最近思っていることがあるのですよね。それは、現在「日本銀行」は「物価目標」を「安定的・持続的に2%」と公表しています。

しかしコロちゃんがみたところでは、「物価目標を2%」とする「経済学的な理由」は何もないのですよね。

コロちゃんの目線では「物価は毎年上がらない方が良い」と思うのですよ。だって「年金」が「物価上昇率以上」に上がることなんかないのですからね。

ただでさえ「少ない年金額」が、毎年「物価」が上昇し続けたら、年々「生活が苦しく」なるばかりですよ。

そもそも「日本銀行のお仕事」は「物価の安定」ですよね。「物価の安定」なのに「毎年2%物価が上昇することを目標とする」なんておかしいですよね。

しかも、ここ数年の「物価上昇率」を見ると「毎年2%」どころじゃないですよ。

「物価上昇率」にはいくつかの種類がありますが、この場合は「実質賃金」の算定に使われる「持ち家の帰属家賃を除く物価上昇率」を見てみましょう。下記でしたよ。

◎「持ち家の帰属家賃を除く物価上昇率」

➀「2022年:3.0%」

②「2023年:3.8%」

③「2024年:3.2%」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r07/2508r/dl/pdf2508r.pdf

(出典:厚生労働省 毎月勤労統計調査 令和7年8月分結果確報より:11月25日利用)

ほらほら、全然「2%以下」じゃないですよ。

(  ̄O ̄)ホラホラ

さらに「スーパー」でのお買い物での「値上げ実感」は、上記の3%台どころじゃないですよね。品目によっては「5割増しや2倍の食料品」もありますよ。

コロちゃんは、「日本銀行の2%の物価目標」は、もういい加減に下げていただきたいと考えていますよ。

「経済政策・金融政策」は、「経済理論のため」にあるのではなく、「国民の生活のためにある」ことを思い出していただきたいと思っていますよ。

「国利民福※」ですよ。

(※国利民福:国家の利益と国民の幸福:明治・大正期の政治家:竹越与三郎)

6.「コロちゃんと恐竜」

さて今日は、「高市総理はインフレ(物価上昇)を目指しているのか?」をテーマに書いて見ましたよ。

ちょっと「高市総理」には厳しい内容になっているかと思われますが、「政治家の評価は結果責任」ですからね。今後の「経過と結果」をシッカリ見て生きましょうね。

最後の「コロちゃん話」ですが、上記で「1975年度以降」で「赤字国債」を出さなかった年が「1990年度~1993年度の4年間」しかなかったと書きましたよね。

この「1990年度」とは「株式場バブルが年初から暴落した年」なのですよ。「土地バブルの崩壊は翌年の1991年」でしたね。

しかし、この「バブル崩壊」を当時の国民がハッキリとわかるようになったのは、その後の1990年代半ばでしたね。だって「就職氷河期が1993年~2004年」でしたからね。

そんな「1990年頃のコロちゃん」は、まだ「世の中のバブル景気」の中にいましたね。

しかし、この「バブル景気」は「株式投資・土地投資」をしていない国民には、あまり「恩恵」は落ちてきていませんでした。

コロちゃんの所には、少し「残業時間が伸びて収入がちょっと増えた」ぐらいでしたね。

それでも「周囲」には「景気の良い話」があちこちで聞きましたよ。

例えば「銀座の店で接待の社員が現金200万円を経理から受け取っていた」とか、「親から相続した都内の土地が1億円で売れた」とかでしたね。

そんな頃にコロちゃんが何をしていたのかというと、2人の息子たちを連れて「東京の上野公園の国立博物館」に行っていたのです。下記のフォトですよ。

あー、まだ2人とも「小学校入学前」ですよね。

( ¯ O¯)アー

後ろは「大きな恐竜」ですね。名前は分かりません。2人は手にお土産に買った「恐竜のレプリカ」を持っていますが、コロちゃんじゃ恐竜の名前までは分かりませんね。

この当時のコロちゃんは、まだ「30代」の青年でしたが、この近くにある「上野動物園」とかいろんなところに出かけていた記憶がありますよ。

上記のフォトは「世の中のバブル景気」とは縁がなかった「コロちゃんの子育て時代」の様子でしたよ。

ただ、今から振り返って見ると「バブルに踊った人たち」は、みなその後「イヤな思い」を引きずっていたと思われますね。

何しろ、ほとんど全員が「苦汁を飲むこと」になったのが「バブル経済以降の時代」だったのですからね。

コロちゃんは、もともと「株式投資や土地投資」に興味がなくて良かったと思いましたよ。だけど、それは「当時のコロちゃん」に、「投資するだけのお金がなかった」からでしたよ。

(´罒`)ニシシ

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします。

(^_^.)

おしまい。

コメント