おはようございます。昨日にコロちゃんは「ベッドのシーツ」を変えて洗濯したのですが、いつもワンコが丸まって寝ている場所がちょっと黒ずんで汚れが落ちていなかったのですよ。

この「ベッドシーツ」は、先月にカインズで新しく購入してきたものなのですが「綿100%」の材質でした。

このタイプは汚れが落ちにくいのかも知れませんね。

それ以前に使用していたベッドシーツは「化繊」が何%か入っていたらしく、いくら汚れていても洗濯すればキレイに落ちていたのですよ。

コロちゃんは「綿のベッドシーツ」の方が肌触りがよさそうなので、カインズでわざわざ「綿と化繊」とを見比べて購入したのですが、ちょっと間違ったのかも知れないと思いましたよ。

だけど、コロちゃんは「シャツの襟」などが汚れた時には、洗面所で「襟」をつまみ洗いをしていたんですよね。

しかしこの「ベッドシーツ」の汚れが落ちない場合は、どうしたらよいのか首を傾げてしまいましたよ。

(´ヘ`;)ウーム…

こんなときは、「3年前に亡くなった妻が生きていればなー」と思ったコロちゃんでしたよ。妻は洗濯物を一手に引き受けてくれていましたからね。

(・_・).。oO

そんな悩めるコロちゃんが、今日は「たーくん(6歳)が熱でダウンしました」をカキコキしますね。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「長男一家家長様から、コロちゃん助けてのメールが来たよと、胃腸炎でグッタリのたーくん(6歳)でしたよ」

☆「子どもの発熱・下痢などは年にどのくらいあるのかな?と、病児保育ってのがあったよね?」

☆「共働きの世帯は増えているよと、おじいちゃん・おばあちゃんに頼れる世帯はどのくらいあるのか?」

☆「子育てスタイルは一世代で様変わりしたよと、コロちゃんと発熱のあわてぶり」

1.「長男一家家長様から、コロちゃん助けてのメールが来たよ」

昨日にコロちゃんが、ブログをカキコキしていると「長男一家家長様」からLINEメールが着信しました。

長男一家家長様

コロちゃん

たーくん(6歳)が胃腸炎でダウンした。

明日来れる?

おうおう久しぶりだね。確か昨年に「なーちゃん(10歳)」が熱を出して呼ばれた時があったよね。

( ̄o ̄)oオー

「長男一家」宅では、パパさんは当然「お仕事」だし、ママさんも「お仕事」がありますから、子どもたちが熱を出したりすると、誰か「留守番」が必要になりますよね。

やはり「10歳の小学生の女の子」や「6歳の幼稚園児(4月から小学生)」を1人で家に留守番というのは、ちょっと心配というか、現在では「幼児虐待」と見られかねませんよね。

その点コロちゃんは、ちょうど今日は偶然「スケジュール」が空いていたというわけです。

えっ「見栄を張るな!」ですか?

(^-^)ゞエヘヘポリポリ

ゴメンナサイ、ホントはコロちゃんはいつも暇です。

d(>∇<;)ゆるちて♪

「毎日が日曜日」の年金生活ですから、このブログの原稿を書くことと「YouTube投稿」の作業が「お仕事」なのですが「収入」にはなりません。

そんないつも暇なコロちゃんですから、朝から車でブーブ―と「たーくん(6歳)」の看病に向かいましたよ。

2.「胃腸炎でグッタリのたーくん(6歳)でしたよ」

「長男一家様宅」は、コロちゃんちから「車で1時間」ほどの所にあります。コロちゃんちには「ワンコ」という頼りにならない留守番がいますから、心配はあり・・・ませんよね?

ʅ(。◔‸◔。)ʃ…ハテ?

ママさんによると、「発熱と下痢」が症状で「胃腸炎」という診断だったとのことでしたね。いつも元気でうるさく走り回っている「たーくん(6歳)」が、今日はグッタリとしていましたね。

どらどら「胃腸炎」とはよく聞きますが、どんな病気なのでしょうね。

m(^._.^)m ドラドラ

コロちゃんがポチポチ調べてみると、以下でしたよ。

◎「胃腸炎とは?」

①「胃腸炎とは、胃や腸に炎症が起こり、下痢や腹痛などの症状を引き起こす疾患の総称」

➁「主な症状ははき気、おう吐及び下痢。あまり高い熱とならないことが多い」

③「症状の持続する期間は平均1~2日と短期間」

④「特効薬なし。脱水にならないようにできる限り水分の補給をすること」

⑤「ノロウイルスなどのウイルス性胃腸炎、ルモネラ、腸炎ビブリオ、キャンピロバクターや黄色ブドウ球菌などが原因となる」

おー、よく聞く「ノロウイルス」もこの「胃腸炎」の原因の1つなの?!

( ̄o ̄)oオー

「ノロウイルス」って冬にニュースで流れますよね。「幼稚園」での感染などの「幼稚園児の被害」を聞いたことがありますよ。

これは「甘く見ちゃダメ」だよね。

コロちゃんはシッカリ「たーくん(6歳)」の看病をしましたよ。「麦茶」を飲ませて、「ゼリーとプリン」を食べさせましたよ。

「たーくん(6歳)」は、ぐったりしてテレビを見ていましたが、その内にコトンと寝ちゃいましたから、まだ元気になるまではもう少しかかりそうと思いましたね。

「6歳児」がぐったりしている様子を見ていると、ホントに可哀想になったコロちゃんでしたよ。

3.「子どもの発熱・下痢などは年にどのくらいあるのかな?」

普段コロちゃんが、「長男一家や次男一家の子どもたち」と会う時は、どこかに出かける時だけですから、子どもたちの元気な様子しか見ていません。

しかし、今日のようにぐったりした「たーくん(6歳)」を見ていると、子どもたちは「1年に何回ぐらい熱や下痢に襲われる」のかなと、コロちゃんは思いましたよ。

あちこちをポチポチと調べていくと、「発熱」に関しては以下のようになっていましたね。

◎「子どもの発熱・風邪」

➀「乳幼児は毎週のように罹っても不思議ではない」

➁「幼小児では年間5~8回」

③「成人では年間1~2回」

●「風邪の原因ウイルス・最近はざっと300種類以上。幼いほど発熱回数が多いのは当たり前」

うーむ、「たーくん(6歳)」は「幼児」だよね。じゃあ「年間5~8回」っていうと「3ヶ月に1~2回」って感じかな?

( ̄へ ̄|||) ウーム

結構多いよね、じゃあ「下痢の方」はどうなんでしょうね。

「幼児の年間の下痢の回数」については見つかりませんでしたが、下記の記載がありましたね。

◎「幼児の胃腸炎」

➀「ウイルス性胃腸炎のウイルスはとても数が多いので、何度も何年もかかる場合がある」

➁「1才、6ヶ月~1才、2才の順に患者数が多い」

③「幼児の胃腸炎は、次第に回数や程度は軽くなっていく」

うーん、これを見ると幼児が「成長」するにつれて胃腸炎に罹患することが少なくなっていくようですね。

(´ヘ`;)ウーン

じゃあ「パパさん・ママさん」は大変ですよね。コロちゃんの時代は「全部妻に任せていた」のですから「時代の変化」を痛感しましたよ。

4.「病児保育ってのがあったよね」

コロちゃんは、「昭和の父親」でしたので「子育ては妻に丸投げ」でしたよ。だから、今回のように「幼児の発熱・下痢」などを見ると慌てるばかりですよ。

そこで「病児保育」をポチポチ調べてみると、イヤイヤこれはコロちゃんの「介護制度」と同じくらい複雑な制度ですよ。

まずは「自治体などが実施する病児保育事業」は、それぞれの「自治体」によって違いますが、だいたいは料金他の条件は以下のようになっているようですね。

◎「自治体の病児保育事業」

➀「対象:0歳~小学生」

➁「料金:1日2000円程度」

③「時間:8時~18時頃」

④「場所:保育園や病院、専門施設など」

上記のように「公共の施設」は料金が安いですが、預かれる「対象疾患」が限定されているようですね。

「ノロウイルス」のような「胃腸炎」は預かってもらえないかも知れませんね。それ以前に住んでいる自治体に「公共の病児保育施設」があるとは限りませんしね。

また、民間の施設は「お高い」ですよね。いくつかを見てみたら以下でしたよ。

◎「民間の病児保育業者」

➀「入会時:5~8万円」

➁「利用料:3000円程度/時間」

あー、やはり「お高い」ですね。「民間の病児保育業者」は、事前に「入会・登録」しているスタイルの様ですね。

( ¯ O¯)アー

飛び込みの利用は出来ないとなっているのでしょう。

この「民間の病児保育業者」へ入会できるのは、ママさんのお給料が高い正規雇用者でしょうね。パートのママさんでは、この「入会金」を見ただけどもちょっと考えてしまうでしょうね。

ただ、こちらの「民間業者」の方は「対象疾患」が幅広く扱うように見えましたよ。

ただコロちゃんが、ざっとこの「病児保育」を見てみた感じは、いずれも「使い勝手が悪そう」と感じましたよ。

5.「共働きの世帯は増え続けているよ」

さて、ここでちょっと「たーくん(6歳)」の体調不良でコロちゃんが呼び出された背景をちょっと見ておきましょう。

コロちゃんが子育てをしていた「昭和の時代」には、妻は「専業主婦」で子どもが幼いころは仕事はしていませんでした。

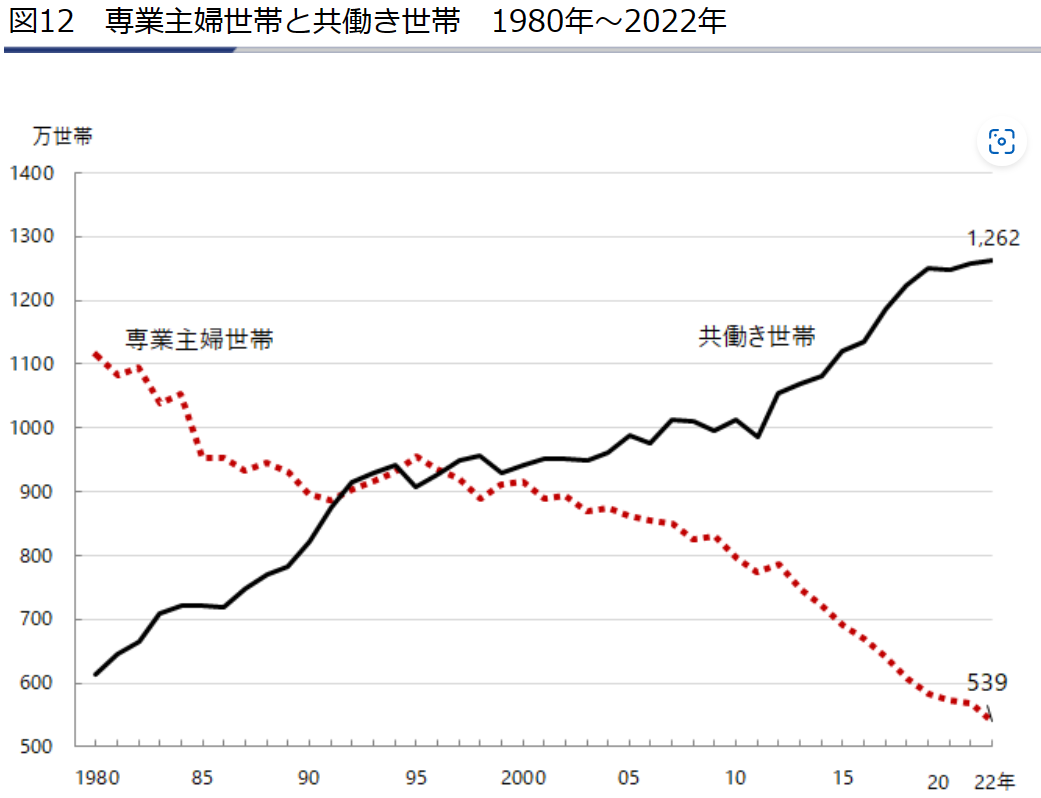

しかし、現在は「様変わりした世の中」となっています。「共稼ぎ夫婦」の方が「専業主婦」よりもはるかに多くなっていますね。

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「労働政策研究・研修機構 早わかりグラフでみる長期労働統計」より

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0212.html

出典:労働政策研究・研修機構 早わかりグラフでみる長期労働統計 Ⅱ労働力、就業、雇用 > 図12 専業主婦世帯と共働き世帯 より(3月13日利用)

上記のグラフは「専業主婦世帯(赤点線)」と「共働き世帯(黒実線)」の1980~2022年の推移です

一目見てもわかるように、昭和の時代に大きなボリュームを占めていた「専業主婦世帯(赤点線)」が、現在では減り続けていて、逆に「共働き世帯(黒実線)」が増加しているのがわかります。

1980年と2022年の「専業主婦世帯」と「共働き世帯」の数を、下に書き出しますね。

◎「専業主婦世帯と共働き世帯数」(小数点以下切り捨て)

➀「1980年」

・「専業主婦世帯:1114万世帯」(64%)

・「共働き世帯 : 614万世帯」(36%)

➁「2022年」

・「専業主婦世帯 :539万世帯」(29%)

・「共働き世帯 :1262万世帯」(70%)

かつて「昭和の時代」には、男女とも結婚すれば、女性は会社を「寿退社」して、家庭に入るのが一般的でした。

上記の「➀と➁」は、まさに「攻守逆転」の数字ですね。

この「➀1980年」にはコロちゃんは、ちょうど30歳ごろですから、ちょうど「専業主婦世帯:1114万世帯:64%」の1つ・・・ん?

まだこの時には「子ども」は生まれていなかったような? まだ妻は働いていましたね。何とも雑な記憶のコロちゃんでしたよ。

( ◍´罒`◍)ゞエヘヘポリポリ

6.「おじいちゃん・おばあちゃんに頼れる世帯はどのくらいあるのか?」

コロちゃんちは「長男一家」から車で1時間ぐらいかかる所に住んでいますから、「たーくん(6歳)」の具合が悪くなっても、何とか行くことはできます。

しかしコロちゃんの「次男一家」は、遠方の「東海地方」に住んでいますので、コロちゃんが行くのはちょっと無理ですよね。何しろ「新幹線」を使わなければなりませんからね。

そこで、世の中の「子育てのパパとママ」が、高齢の親とどのくらいの距離に住んでいるのかを調べてみましたよ。

これは「有配偶女性」に対する調査ですが、見るのは「親子の居住地の距離」ですので問題はありません。下に書き出しますね。

◎「最も近くに居住する親・成人子との居住距離(親がいる女性の調査):2018年」(小数点以下切り捨て)

➀「同居 :16%」

➁「近居(15分以内) :31%」(ボリュームゾーン)

③「15~60分 :28%」

④「1~2時間 :9%」

⑤「遠居(2時間以上):14%」

https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202001018A-sonota5.pdf

(出典:長期的人口減少と大国際人口移動時代における将来人口・世帯推計の方法論的発展と応用に関する研究より:3月13日利用)

上記のデータは、もともとは「国立社会保障・人口問題研究所の全国家庭動向調査」からのものとなっていました。

コロちゃん自身が該当するのは、上記の「③15~60分」と「④1~2時間」のちょうど境目ですね。

だって、コロちゃんと「長男一家宅」への所要時間は、車の渋滞具合で「50分~1時間10分の間」に到着するのですよ。

ただ、上記を見ると「高齢の親+独立した子ども」の居住地の距離は、「②近居(15分以内):31%」が「ボリュームゾーン」のようですね。

そして、「②近居(15分以内)31%+➂15~60分28%」=59%となります。これならば6割の方が「高齢の親の援助・手助け」を見込めるとなっていますね。

コロちゃんが気になっていた「幼児の突然の発熱・下痢」への「高齢の親の看病と留守番」は、思っていたよりも多いようですね。

「高齢の親ごさん」はかなり活躍しているかと思われますよ。

コロちゃんが驚いたのは、「⑤遠居(2時間以上):14%」が少ないことです。次にこれについて、ちょっと書いてみますね。

7.「子育てスタイルは一世代で様変わりしたよ」

コロちゃんは、現在「70代のおじいちゃん」です。

コロちゃんの少し年上の世代に「団塊世代(1947~1949年生まれ:現在75~77歳)」の方がいらっしゃいます。

言わずと知れた「日本の有史以来最大のボリュームゾーン」の方たちです。この世代の方たちの親子は「地方と都市部」に分かれてしまっています。

「団塊世代」は若い時に都市部へ出てきていますから、「親子で遠く離れた場所」に住んでいるのです。

この方たちの「親子の居住地の距離」は、当然にして「2時間以上の遠距離」となっています。それどころか「夜行電車で翌朝に着く」ような遠距離も普通にありました。

これでは、たとえ「幼児が発熱」しても「親の支援・手助け」は望めません。

コロちゃんも妻も同じ環境でしたよ。

1980年代に「子育て」をしましたが、親は遠方に住んでいましたから、夫婦2人で何とか頑張るしかない環境でしたよ。

だけど「昭和の子育て」でしたからね。妻が「専業主婦」となることで、何とか乗り越えることが出来たのです。

しかし、コロちゃんの「父母の時代」は全く違っていました。コロちゃんの父は「6人兄弟姉妹」、母も「6人兄弟姉妹」の大家族でした。

その時代は「昭和前半期(1926年~1957年ごろ)」です。

その当時の「日本」は、大家族の「3世代・4世代家族」が当たり前でしたから、幼児が発熱しても、家族内で看病することが可能な時代だったのですよ。

そしてそれが現在は、上記で見たように「高齢の親と子ども」の「⑤遠居(2時間以上)は14%」と少なくなっています。

この「時代の変化を俯瞰」すると、以下の様に変わってきたように見えますね。

◎「子育てのスタイルの変遷」

➀「昭和前半期:子育ては主に祖母」

➁「団塊世代 :専業主婦が子育て」

③「現在 :近隣に住む親が支援」

もちろん、上記の様なスタイルが全てだったわけではありませんが、「時代の特徴」を大づかみに言えばこのように「日本の育児スタイル」は変貌してきたのですよ。

コロちゃんは、今後どのように変わっていくのかを興味を持って見つめていきたいと思っていますよ。

8.「コロちゃんと発熱のあわてぶり」

さて、最後の「コロちゃん話」ですよ。コロちゃんが「子どもの発熱」と言えば、記憶が鮮明なのは最初の子どもである「長男の発熱」です。

この赤ん坊は、よく熱を出していたのですよ。

最初の数年間は、それこそ頻繁に熱を出して「慣れない初心者マークの母親と父親」をあわてさせたのです。1980年代の後半ごろのことですね。

当時の「コロちゃん夫婦」には「子育てに慣れた相談相手がいなかった」のです。これは「団塊世代」とも共通のことでした。

上記で「団塊世代」は「親が遠方に住んでいるから手助け・支援は望めません」と書きましたが、その通りのことを、当時のコロちゃん夫婦は経験しているのです。

当時のコロちゃんちには「スポック博士の育児書※」という分厚い電話帳(これも今はない)のような本が「本棚」にデンと置かれていましたよ。

(※スポック博士の育児書:アメリカの小児科医ベンジャミン・スポック著:1946年:全世界で5000万冊発売)

当時のコロちゃん夫婦は、「長男」が発熱した時には、あわててこの本を何回も読みなおしながらジタバタしていた記憶が残っていますね。

当時の記憶なのですが、夜にコロちゃんが「発熱した長男」を深夜に車で病院へ連れて言った時に、普段は普通に行っていた病院への道が、いきなり分からなくなり迷ってしまったことがありましたよ。

コロちゃんが「長男の発熱」に慌ててパニック状態になったのです。

あの時は良く交通事故を起こさなかったものですよ。そんな記憶を今思い出しましたよ。

コロちゃんは、子育てに「おばあちゃんの知恵」の助けが得られないことを、この時には痛感したものでしたよ。

ただコロちゃんには、不思議なことに次男の時には「発熱の記憶」はないのですよ。

これが「子育てに慣れた」ことによる忘却なのか、それとも「次男が頑強だった」のか、はたまたコロちゃんが「2人目の子ども」ということで関心が薄かったのかは、一切不明です。

今日のところは、最後の「2人目の子どもということで関心が薄かった」ということは、父親として「あるはずがない」ということにしておきましょう。

今日は「たーくん(6歳)が熱でダウンしました」をテーマに、子どもの病気のあれこれの周辺事情を調べてみました。

また「共働きの夫婦」が増える中で、夫婦の「育児スタイル」が時代とともに変わってきたことを俯瞰してみましたが、コロちゃんはわずか1世代で随分変わってきたことに驚きましたよ。

特に現在では「高齢の親」と「子ども夫婦」が思っていたより「近くに住んでいること」は知らなかったですね。

最後の「コロちゃん話」はいつもの余話ですが、現在のネットで何でも調べられる時代とはまるで違う社会だったのですが、これが当時の現実でしたよ。

当時は大変でしたが、今から振り返って思えばこれもコロちゃんの「子育ての苦労と喜び」として大切な記憶となっていますよ。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

コメント