コロちゃんは、最近の「少子化対策」や「防衛費増額」の話を聞くと、すぐに「財源は?」と思っちゃうんですよね。

だって、借金でまかなったら、孫の財布に請求書が届くことは目に見えているんですから、それは嫌なんですよ。

それで「消費税増税」もやむを得ないかなーと考えていたんですけど、最近気になるレポートを見つけました。

それは、消費税増税は、高所得層よりも低所得層の負担が大きくなって、より「格差」が広がる結果になるという実証研究のレポートです。

今日は、このレポートについてポチポチお話します。

1.レポートの衝撃

コロちゃんは、「あれれ?」とびっくりしました。

(・・?))アレ((?・・)アレレ・・・

だって、コロちゃんが中古のフィットを買っても、高所得層の方はレクサス買うから、お金持ちは消費税はいっぱい払うと思っていたんです。

消費税が20%を超えるヨーロッパの国々の方が、日本よりも格差は小さいとも聞いてますしね。

ところが、このレポートでは「それは違うよ!」とはっきり言っているんです。しかも綿密なデータを基にしてです。

ホントにコロちゃんは、驚きましたよ。この知見が正しいのならば、消費税増税は「格差拡大」を進めてしまう政策になってしまうんですから。

2.寿限無みたいに長いテーマなんだけど

このレポートは、ネットをポチポチと回遊していて見つけたのですが、題名が長いです。落語の「寿限無」みたい。ただし最後は「長久命の長助」ではありません。

執筆された方は、碇山洋金沢大学経済学部教授です。

レポートのテーマは以下の通りです。

「格差の拡大・貧困化の進展と消費税の効き方における変化 社会的連帯の財政的基礎をさぐる」

(ネットではPDFで読めるのですが、リンクが張れませんでしたので、お読みになりたい方は、このテーマで検索してみて下さい)

コロちゃんには、ちょっと難しい内容だったんですが、興味があるテーマだったので、何回も読んで、内容を、わかりやすく以下にまとめました。

シロートのコロちゃんのやることですから、間違っている理解とか、省略しすぎとかあるかとは思いますが、ご容赦お願いします。

3.「家計調査」とは何か

この「格差拡大・貧困化」と「消費税増税」の関係を調査するにあたって、碇山教授は総務省の「家計調査」を利用なさっています。

コロちゃんは、素人ですから「家計調査」と言っても、「誰の家計を調査するのかなー?」としかわかりません。

コロちゃんちには、来なかったですし。

皆さんも、たぶんご存じないかと思いますので、書き出します。

総務省が行なっている「家計調査」の調査方法は、「選定された全国約 9000世帯を対象として,家計の収入・支出,貯蓄・負債などを毎月調査するもの」だそうです。

全国9000世帯じゃ、コロちゃんちには来なくとも不思議はないですね。

調べ方は、対象全世帯を「年間収入階級 5 分位」に分けた表を使用します。

このレポートでは、「便宜的に第 1 分位を「貧困層」、 3 分位を「中間層」、第 5 分位を「富裕層」とし、この 3 階級を分析対象とした」そうです。

1が「貧乏人」、3が「中間」、5が「金持ち」ですね。わかりやすいですね。

2と4は、パスですね。

それで調査期間は、「2005年(暦年)を起点として 5 年刻みで下り、2005年、2010年、2015年、そして終点は2019年」としたそうです。

なるほど、2005年というと「小泉総理の郵政民営化騒動」とか「ライブドア(ホリエモン)のニッポン放送株式買い占め騒動」なんかがあった年ですね。

その年以降の14年間を定点観測して、結論を導いているわけです。

当ブログでは、ざっくりと結論をまとめて記載します。

4.「収入」

いよいよ、レポートを簡単にまとめてみます。

2005年から2019年の期間中のデータです。

「貧困層」は、収入の上限を、2005年の273万円から、2019年の239万円に低下させています(ー34万円)。減少率はー12.5%です。

そして「貧困層」は、平均収入を、2005年の186万円から、2019年の164万円に低下させています(ー22万円)。減少率はー11.8%です。

「中間層」は、収入の上限を、2005年の556万円から、2019年の502万円に低下させています(ー54万円)。減少率はー9.7%です。

そして「中間層」は、平均収入を、200万5年の474万円から、2019年の423万円に低下させています(ー万51万円)。減少率はー10.8%です。

「富裕層」は、収入の下限を、2005年の793万円から、2019年の741万円に低下させています(ー52万円)。減少率はー6.6%です。

そして「富裕層」は、平均収入を、2005年の1111万円から、2019年の1085万円に低下させています(-26万円)。減少率はー2.3%です。

収入の上限の下落率(富裕層は下限)をみても、平均収入の下落率をみても、「貧困層」の減少率が最も大きくなっています。

レポートでは、このことによって深刻な「格差拡大」が進んだとしています。

「中間層」は、総世帯平均に対する収入の比率の下落率が、「貧困層」の下落率の2倍となっていることから、「中間層」の下方シフトが起きていることがわかります。

「疲弊する中間層」「やせ細る中間層」は、こうしてデータで裏付けられるのですね。

「富裕層」も収入を減らしていますが、その下落幅は、総世帯平均の 3 分の 1 であり、「貧困層」「中間層」と比べると小さいとなっていました。

収入面では、「貧困層」「中間層」の全体と「富裕層」の一部が下方シフトし、「富裕層」の一部がより上方へシフトしたといえるそうです。

これって、ごく一部は上に上がったけれど、ほとんどが下に落ちたってことですよね。

そして、「貧困層」のさらなる貧困化によって格差が大きく拡大したとしています。

何となく納得する思いですね。コロちゃんの世の中を見ていた感覚でも、「中間層」が細って「貧困層」が増えているという結論には違和感がありません。

5.「消費支出」

2005年から2019年の期間中のデータです。

「消費支出の総世帯平均」は6.3%も消費支出を減少させています。

「貧困層」「中間層」「富裕層」とも消費支出を減らしていますが、収入階級が上になるほど消費支出の減少幅は小さくなっています。

収入の減少に「貧困層」が消費を減らして対応しているのですね。

コロちゃんも、年金生活に入った時には、収入が激減しましたから、すごく節約しましたね。この数字も実感できるものです。

この14年間の消費支出の総世帯平均が、このように減少していれば、景気上昇は難しいだろうなーと、コロちゃんは思いました。

こういう状況では、日本全体の消費も伸びないのも無理はありません。

6.「消費支出」と「総世帯平均」

ここでは、消費支出の総世帯平均に対する比率を見ています。

「貧困層」は、だいたい平均の「半分強」(53 ~ 54%)の消費支出です。

「中間層」は、だいたい平均に近い(96~97%)程消費支出です。

「富裕層」は平均よりも多く支出して(1.5倍)生活しています。だから消費税もその分多く払っています。

ここまでは、コロちゃんも納得できますね。

貧乏人は、全体平均の半分強の消費支出をし、消費税も半分強の支払いとなります。

お金持ちは全体平均の1.5倍の消費支出をし、消費税も1.5倍支払います。

平均的な世帯の半分ほどしか消費しない貧困層と、ずっと多く消費する富裕層を見ると、消費税増税でいいんじゃないと思うんですが・・・。

7.「消費支出」が収入に占める割合

ここで「消費支出」が収入に占める割合という数字が出てきます。このまとめでは、ざっくり・ゆるゆるで分かりやすくまとめてみます。

まず、2005年の数値です。

「貧困層」は、収入の約9割(92.9%)を消費に回しています。

「中間層」は、収入の約6割(64.9%)を消費に回しています。

「富裕層」は、収入の約4割(44.8%)を消費に回しています。

これは、体感的には「そうだろなー」と納得しますよね。

ただ、「貧困層」と「富裕層」の差が極めて大きいですね。本レポートでは「48.0ポイント差」と書いています。

それが、2019年の数値では以下に代わります。

「貧困層」は、収入の約9割(96.9%)を消費となり、はっきりと上昇。

「中間層」は、収入の約7割(67.8%)を消費となり、やや上昇。

「富裕層」は、収入の約4割(43.5%)を消費となり、やや減少。

「貧困層」は、収入が大きく減少しているにもかかわらず、消費はそれに比例して減らしていないんですよ。

むしろ、2005~2019年にかけて、収入のほとんどを消費するようになってきています。

本レポートは、以下のように書いています。

「格差の拡大・貧困化の進展と消費税の効き方における変化」より

「貧困層のくらしは,収入が減るなか消費の切り詰めもほとんど限界の域に至り、いよいよ窮迫の度を深めている」

出典:「格差の拡大・貧困化の進展と消費税の効き方における変化」

そして、下記の内容が、本レポートで一番言いたいことだと思います。

「格差の拡大・貧困化の進展と消費税の効き方における変化」より

「収入に対してより多く消費せざるを得ない貧困層,より少なくしか消費しない富裕層。消費税がますます貧困層のところに強く効く状況になってきている」

出典:「格差の拡大・貧困化の進展と消費税の効き方における変化」

8.格差拡大・貧困化社会での消費税の効き方

本レポートは、2000年代以降、「収入」と「消費」の双方で、格差拡大と貧困化が進行してきた結果、各階層において「消費税」が及ぼす効果に変化が起こったと言っているんです。

現在の消費税は10%ですが、2020年度の各階層の「消費税負担額」を取りだし、その「対収入比」を見ると、「貧困層」の対収入比(8.6%)に対して「富裕層」は低くなって(3.6%)いるというのです。

この割合が進行するならば、消費税増税は「格差の拡大」につながってしまうというのです。

そして、消費税減税について以下のように言及しています。

「格差の拡大・貧困化の進展と消費税の効き方における変化」より

「消費税増税は,貧困層に強く効き,富裕層には弱くしか効かなくなってきている」

「消費税は逆進的な租税であるから,当然にその減税は貧困層により効くのだが・・・かつてよりも貧困層・中間層とりわけ貧困層のところでよりいっそう強く効くようになってきているのである」

出典:「格差の拡大・貧困化の進展と消費税の効き方における変化」

コロちゃんは、日本の財政の2000兆円をこえる借金を、孫世代に残したくないと思っていました。

それで「消費税増税」は必要だと思っていたのですが、このレポートを読むと、そう簡単ではないと考え始めました。まだまだ、いろいろ調べなければならないことは多そうです。

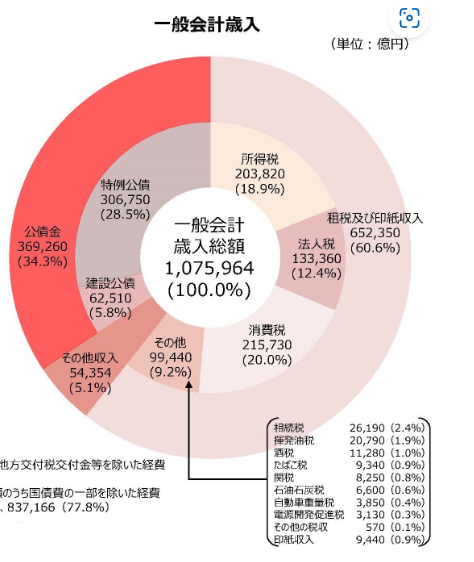

9.日本のお財布に入ってくるお金

下記をご覧ください。日本の「歳入」のグラフです。まあ、日本の「家計簿の収入項目」ですね。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a02.htm

出典:財務省 わが国の税制・財政の現状全般 財政に関する資料

日本の収入で、大所は、以下の三つしかないんです。

「所得税(18.9%)」

「法人税(12.4%)」

「消費税(20.0%)」

「相続税(2.4%)」や「たばこ税(0.9%」を、思い切って倍にしてみても、たかが知れていると言っては怒られるかもしれませんね。

だけど、大きなボリュームで増収をはかろうとすると、大所の三税(基幹税と言うそうです)を上げるしかないじゃないですか。

ですから、「消費税増税」を、コロちゃんは容認していたのですが、上記の論旨が正しければ、修正しなければならないと思いました。

10.最適解の政策とは

このような、専門的な知見には、専門家の知恵が必要です。

上記のデータも2019年までのものを使っているのですから、今後さらに、さまざまな研究が出てくると思います。

それらの知恵を結集して、今後の日本の最適解を研究していってほしいと思います。

上記の碇山洋金沢大学経済学部教授は、本レポートの最後に、以下のようにおっしゃっています。

「格差の拡大・貧困化の進展と消費税の効き方における変化」より

「消費税減税は,貧困層・中間層のところでより強く効き,富裕層と貧困層・中間層の格差を縮小する作用を強めてきている。」

「こうして,消費税の増減税に関して,貧困層・中間層の利害の一致は、より強まりつつあり,貧困層・中間層と富裕層上層の間の利害断絶は大きくなりつつある。」

「この断絶を埋めるのは,逆進的な消費税の減税と累進課税の強化すなわち所得税の増税である」

出典:「格差の拡大・貧困化の進展と消費税の効き方における変化」

日本は、民主主義の国です。多数派の意見が尊重される国です。

そして「貧困層」と「中間層」の利害が一致するならば、長い目では、必ず、その意思が実現すると、コロちゃんはポジティブに考えていますよ。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

コメント