おはようございます。昨日にコロちゃんがスーパーにお買い物に行った時に、「アジの開きと鯖干し」が特売で「1尾¥99円」で販売されていました。

この「アジの開きと鯖干し」は、大型の冷凍ケースのなかのカーゴに裸で山積みされていたのですよ。

コロちゃんは、この魚の干物を1匹ずつ購入しようとして、隣に付いている「ビニールの袋」を手にとったのですが、これがなかなか開かないのですよね。

コロちゃんの年代になると、指の先の脂が少なくなっていますから、いつもこの「ビニールの袋」を開けるのに四苦八苦していたのですよ。

そうしましたら、隣にいた「50代のご婦人」が、「開けましょうか? ハイどうぞ」と「ビニールの袋」を開けてコロちゃんに差し出してくれたのですよ。

いやー、「今の世の中」も捨てたものではないですよね。こんな「やさしいご婦人」もいらっしゃるのですよ。

コロちゃんは、「ありがとうございます。いつもこの袋が空かないで苦労しているのですよ」と「お礼」を言いつつ、ありがたく受け取って「干物2枚」を入れましたよ。

コロちゃんは、若いころに「おばあさんが、指をペロリと舐めて袋を開けていた光景」を見かけたことがあるのですよ。

その時は「汚いばーさんだなー」と思っていましたが、自分が「高齢者」になって、その理由がよくわかりましたよ。ホントに「指が滑って」袋が空かないのですよ。

さすがに現在のコロちゃんは「指を舐めて袋を開けること」はしませんが、高齢の今となって初めて「指を舐める高齢者の気持ち」が良くわかるようになりましたよ。

そんな体験をしたコロちゃんでしたが、昨日はその後ずーっと「ホッコリと暖かい気持ち」が1日中続きましたよ。

そんな「開いたビニールの袋を譲られて嬉しかったコロちゃん」が、今日は「今年の賃上げが思ったよりも低かったよ」をカキコキしますね。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「今年の賃上げ率は4.4%だって?と、2%以上の賃上げが始まったのは2023年からだよ」

☆「定期昇給マジックをご存じですか?と、そろそろ賃上げに耐えられない企業が出て来たよ」

☆「賃上げ政策の転換が始まるのかな?と、コロちゃんと社宅の生活」

1.「今年の賃上げ率は4.4%だって?」

コロちゃんが、朝コーヒーを飲みながら新聞をバサバサ読んでいると「賃上げ率最高、4.4%/ベア実施企業は57%」との見出しが目に入りました。

コロちゃんは、この「見出し」を見ながら頭の中には「???」が浮かびましたよ。

だって、今年「2025年の春闘賃上げ率」は以下でしたよね。

◎「2025年春闘賃上げ率」

①「連合発表 :5.25%(月額1万6356円)」

②「経団連発表:5.39%(月額1万9195円)」

コロちゃんの頭の中には、上記の「5%以上」の数字が残っていましたから、この記事の「賃上げ最高、4.4%」に、「どっちが正しいの?」と思ったのですよ。

それに「ベア実施企業57%」って、少ないよね。

「ベースアップ」って「真水の賃上げ」ですよ。これが半分強の企業でしかなかったとなると、全体の底上げは難しいよねと思いましたよ。

この記事は、さほど大きな扱いではありません。紙面の左下に37行のベタ記事ですよね。内容は以下でしたよ。

◎「2025年の賃上げ実態調査」

①「ベースアップ+定期昇給を合わせた平均賃上げ率」

・「労働者1人あたりの平均賃上げ率:4.4%」

②「ベア実施企業」

・「52.1%」

うーむ、やっぱり「見出し」の内容で間違いないよね。

( ̄へ ̄|||) ウーム

コロちゃんが、思っていたよりも「今年の春闘の賃上げは低い」ですよ。

この記事は、「厚生労働省による2025年の賃上げの実態調査で10月14日に発表した」と書いてありましたから、さっそくコロちゃんは探して読んでみることにしましたよ。

なお、「日経新聞」のこの「賃上げ率最高、4.4%/ベア実施企業は57%」の記事をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。

2.「2%以上の賃上げが始まったのは2023年からだよ」

コロちゃんは、冒頭の記事を読んでさっそく「厚生労働省」が発表した「2025年賃上げ実態調査」を探して読んでみましたよ。

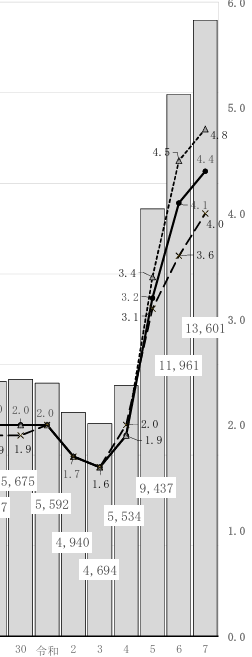

そうしましたら、「1999年以降の27年間の賃上げ状況」が一目でわかるグラフがありましたよ。

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「厚生労働省 1人平均賃金の改定額及び改定率の推移」より

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/25/dl/10.pdf

出典:厚生労働省 2025年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況より:10月16日利用

上記のグラフは、「厚生労働省」が発表した「1人当たり賃上げ金額と賃上げ率の推移」です。全部を書き出すのは煩雑ですから、整理して下に書き出しますね。

◎「1人当たり賃上げ率の推移」

①「1999~2016年:1.0%~1.9%」

②「2017~2019年 : 2%」

③「2020年 :1.7%」

④「2021年 :1.6%」

⑤「2022年 :1.9%」

⑥「2023年 :3.2%」

⑦「2024年 :4.1%」

⑧「2025年 :4.4%」(今回発表)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/25/dl/10.pdf

(出典:厚生労働省 2025年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況より:10月16日利用)

うーん、やっぱり「⑥2023年3.2%~⑧2025年4.4%」で、とても「岸田前総理・石破まだ総理」のおっしゃる「春闘賃上げ5%以上」には届いていませんよ。

( ̄へ ̄|||) ウーン

これを見ると、どうやら「連合5.25%・経団連5.39%(2025年春闘)」は、日本企業のごく一部だけのことだったようですよね。

それに「➀1999年~2022年の企業23年間の賃上げ率は1.6~2%」と低いですよ。酷いですね、この事は後からも書きますから、覚えておいてくださいね。

この「賃上げ率の低さ」を見ると、「経済の好循環」を成立させるためには、上記の「1人あたり賃上げ率」を「5%以上に引き上げなければならない」となりますよね。

「日銀」は、現在「物価上昇率2%+生産性上昇分1%」を目標として、それと整合的な賃上げを「定昇2%+ベア3%=5%」としています。

だけど、そのような「5%賃上げ」が全産業で実現できるのでしょうか。コロちゃんはだんだん懐疑的になってきましたよ。

①「企業のピラミッド構造で、賃上げ率もピラミッドだよ」

コロちゃんは、この「2025年賃金引上げ等の実態に関する調査」を読んで、いくつかのことに気が付きましたよ。

まず「日本の企業の賃金構造」は、キレイな「ピラミッド構造」になっているのです。以下ですよ。

◎「賃金改定区分:企業規模別:1人あたり改定率」

①「全体 :4.4%」

②「5000人以上 :5.1%」

③「1000~4999人:5.0%」

④「300~999人 :4.0%」

⑤「100~299人 :3.6%」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/25/dl/10.pdf

(出典:厚生労働省 2025年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況より:10月16日利用)

ほらほら、「➀の5000人以上5.1%」と「➁の1000~4999人5.0%」は、「5%以上」の条件をクリアしているのですよ。

(  ̄O ̄)ホラホラ

ところが「④の300~999人4.0%」と「⑤の100~299人3.6%」は、達成が出来ていません。それで「全体が➀4.4%」に抑えられているとなっていますよ。

これを今後「全体が5%以上」にするためには、2つの方法が思いつきますよね。以下ですよ。

◎「全体の賃上げ率を5%以上にする方法」

①「5000人以上の賃上げ率を6%~7%以上に上げる」

②「賃金ピラミッド構造をフラット化する」

ごく単純な思い付きですよね。「賃金ピラミッドの頂点企業(5000人以上)」の賃上げ率を高くすれば、その分全体が上に引き上げられますね。

また、「日本の企業構造」である「大企業・中企業・小企業・零細企業の賃金ピラミッド構造」をフラット化すれば、直ぐに「5%以上の賃上げ」は達成できますよね。

ただどちらの案も「言うは易く行なうは難し※」だと思われますよ。しかし、出来なければ「経済の好循環」の失敗が明らかになるでしょうね。

(※由来:口で言うのは簡単だが実行は難しい:中国の書物:塩鉄論の利議篇より)

②「賃上げ率の急上昇に企業はいつまで耐えられるのかな」

コロちゃんは、「庶民のおじいちゃん」ですから「企業経営者」ではありません。だから「賃上げは高いほど良い」と気楽に考えていますが「企業の社長さん」はそうではないでしょうね。

コロちゃんは、上記のグラフを見てちょっと考えたことがあるのですよ。もう一度、上記のグラフの1部を拡大して添付しますね。下記ですよ。

出典:厚生労働省 2025年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況より:10月16日利用

上記を見てコロちゃんは、「急上昇する賃上げ率の高騰」にいつまで「企業経営者は耐えられるのか?」と感じたのですよ。

だって「➀1999年~2022年の企業23年間の賃上げ率は1.6~2%」と低いままだったのですよ。

これが、2023年以降は下記に急上昇したのです。上記で書いた内容を、もう一度書きますね。

◎「1人当たり賃上げ率の推移」

①「1999~2016年:1.0%~1.9%」

②「2017~2019年 : 2%」

③「2020年 :1.7%」

④「2021年 :1.6%」

⑤「2022年 :1.9%」

(これ以降急上昇)

⑥「2023年 :3.2%」

⑦「2024年 :4.1%」

⑧「2025年 :4.4%」(今回発表)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/25/dl/10.pdf

(出典:厚生労働省 2025年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況より:10月16日利用)

ほらほら、「➀1999年~⑤2022年までの23年間」は低いままだった「賃上げ率」が、「⑥2023年3.2%~⑧2025年4.4%」と急上昇しています。グラフで見ると顕著にわかりますよね。

(  ̄O ̄)ホラホラ

コロちゃんには「まだ賃上げが足りない」と考えている「植田日銀総裁と石破総理」の顔と、「どこまで上げるつもりなんだ」と不満を膨らませている「企業経営者」の顔が見える気がしましたよ。

ここでコロちゃんが言いたいのは、「2022年からの物価上昇に不満を高めている国民」と「2023年からの急激な賃金上昇率に不満を高めている中小企業経営者」とがいるのではないかと言う事ですよ。

3.「定期昇給マジックをご存じですか?」

さて「春闘で5%賃上げ」と言っても、その中身は「定期昇給とベースアップ」に分けることができます。

この「定期昇給分」は、実は「賃上げ」ではありません。その理由は以下ですよ。

この「定期昇給」は、毎年一定金額が上昇しますが、経営者にとっては「毎年高い給与の定年退職者」と「低い給与の若い新入社員」が交代しますので「賃金総額」は変わりません。

ですから「ベースアップ」こそが、「真水」の経営者の「負担増加分」なのです。

ここに「定期昇給のマジック」があります。だいたい「日本企業の定期昇給分は2%程度」と言われています。

「定期昇給2%+ベアゼロ」だと、「社員は年齢が上がるごとに毎年2%の賃金上昇」を実感しますが、経営者にとって「賃金総額は変わらない」のです。

前項で「➀1999年~2022年の23年間の賃上げ率は1.6~2%」と低いままだったことを見ましたよね。

この23年間は「定期昇給の2%以下」だったわけですから、「経営者」にとっては支払う「賃金総額」は毎年にわたって「前年よりも下がっていた」のですよ。

しかし「従業員自身」は、毎年1歳ずつ歳をとりますから「賃金は1.6~2%」とわずかでも上がっていたと感じていたのですよ。

ただそれは、「➀1999年~2022年の23年間」は「デフレで物価が上がらない時代」が続いていたから、その「わずかな賃上げ1.6~2%」でも満足できていたのです。

ところが「2022年以降は物価が3%以上」に上がり始めました。そうなると「2%賃上げ」では「マイナス1%以上」の賃下げとなってしまいます。

「3%の物価上昇」に「整合的な賃上げ」とは、「定期昇給2%+ベースアップ3%以上=5%以上の賃上げ」なんですよ。

この「5%賃上げ」で、ようやく「3%の物価上昇」と釣り合っているのです。だから「5%に満たない賃上げ」では、実質的な「賃下げ」となっているのですよ。

皆さん「定期昇給(2%)」は「賃上げ」じゃありませんからね。「賃上げ分」はあくまでも「ベースアップ分(3%)※」だけですよ。

(※春闘回答5%の場合)

「現在の物価上昇率は3.1%※」となっています。これでは「春闘賃上げ5%(実際の真水の賃上げは3%)」では「実質的な賃金上昇率はゼロ」ですよ。

(※2025年8月速報:3.1%:持ち家の帰属家賃を除く総合:毎月勤労統計より)

だから「定期昇給2%+ベースアップ3%=5%」は、「最低限の賃上げ率」なのですよ。皆さん「定期昇給マジック」にダマされないようにしましょうね。

4.「そろそろ賃上げに耐えられない企業が出て来たよ」

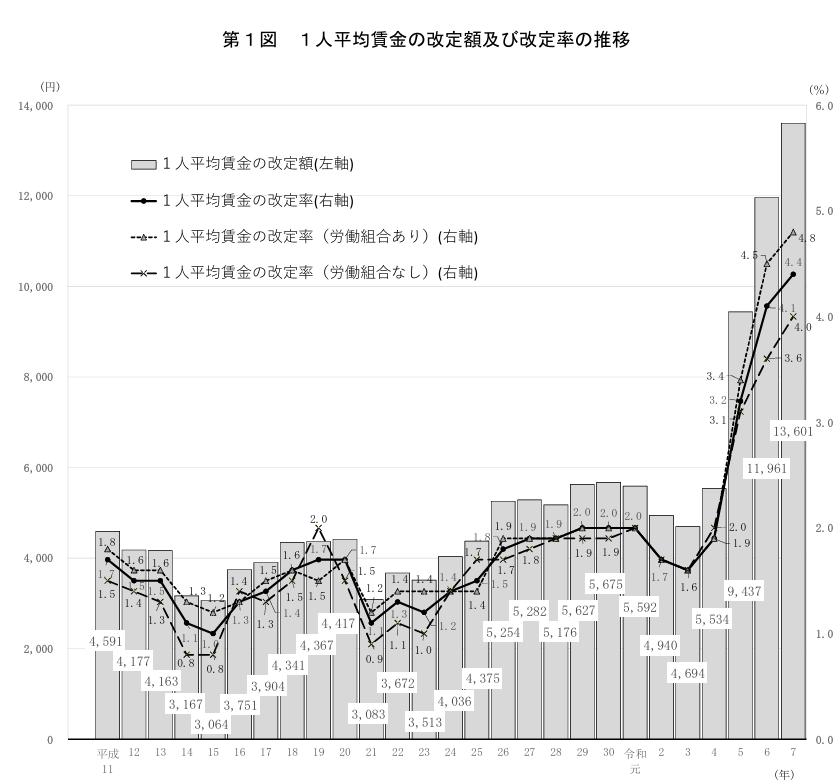

コロちゃんが、朝新聞をバサバサ読んでいると「有効求人、26ヵ月連続減少/8月3.6%減、賃上げに耐えきれず」との見出しが目に入りました。

コロちゃんは、そろそろ「急激な賃上げに耐えきれない企業が出て来てもおかしくない」と考えていましたから、この見出しには注目しましたよ。

この記事を読むと「8月の一般職業紹介状況」によると「正社員とパートを合わせた有効求人数は・・・前年同月から3.6%減った。26ヶ月連続の減少となって」と報じています。

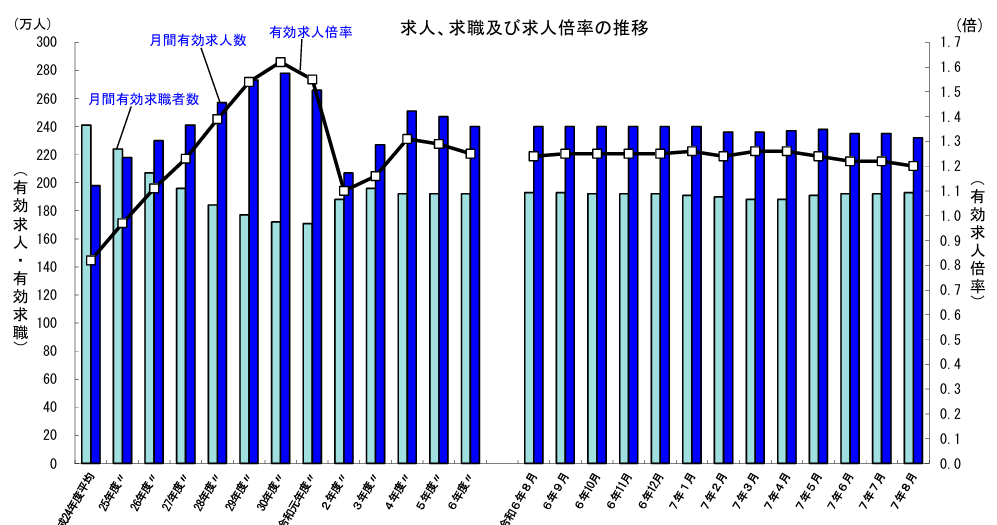

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「厚生労働省 求人・求職及び求人倍率の推移」より

https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/001571108.pdf

出典:厚生労働省 一般職業紹介状況(令和7年8月分)より:10月16日利用

上記のグラフは、「厚生労働省」が発表した「求人・求職及び有効求人倍率の推移」です。内容の一部と記事の内容を下に書き出しますね。

◎「有効求人倍率」

①「2025年7月:1.22倍」

②「2025年8月:1.20倍」

③「前月比:0.02㌽低下」

◎「有効求人数」

〇「2023年7月以降マイナスが続く」

うーん、ジワジワとですが、少しずつ「求人数が減っている」様ですよね。

(´ヘ`;) ウーン

記事では、「データ分析のナウキャスト」の求人データから、以下の内容を書いていますよ。

◎「ナウキャストデータより」

●「8月の求人指数」

・「パート・アルバイト全体で5.3%減少し、24年11月から10ヵ月連続でマイナス」

・「正社員の求人指数も1.3%の減少。24年は10%台、25年に入って伸び率が5%を下回るようになった」

記事では、「ナウキャストの小池理人氏」の以下の言葉を紹介していますよ。

「人件費の高騰に対応するため、パート・アルバイトで求人を絞ってきた企業の動きが正社員にも波及してきた」byナウキャスト・小池理人氏

これって、いよいよ「人手不足」がいろいろな労働現場に波及してきたってことですよね。

しかし、同時に「企業が賃上げに耐え切れずに求人を絞ってきた」との側面を、この記事では強調していますよ。

記事の末尾では、「企業の人件費負担は重くなり、生産性向上が一層求められる」と、キレイに纏めていますが、コロちゃんにはそうは思えませんよ。

コロちゃんは、「企業経営者がいよいよこれ以上の賃上げは止めてくれ」と悲鳴を上げ始めたと受け止めていますよ。

なお、この「日経新聞」の「有効求人、26ヵ月連続減少/8月3.6%減、賃上げに耐えきれず」の記事をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。

5.「賃上げ政策の転換が始まるのかな?」

ここで、ちょっとコロちゃんの考え方を書いてみますね。

コロちゃんは、なにか「世の中の風向きが変わってきたこと」を感じているのですよ。それは「経済の好循環の転換」ですよ。

「転換」と言えば聞こえは良いのですが、要は「失敗」ですよね。

つまり、冒頭から見てきたように、今後「経済の好循環」を進めるとするならば、「二つの選択肢がある」とコロちゃんは考えましたよ。

上記で書きましたよね、もう一度下に書きますね。

「全労働者の春闘賃上げ率を5%以上」にするためには、2つの方法が思いつきますよね。以下ですよ。

◎「全体の賃上げ率を5%以上にする方法」

①「5000人以上の賃上げ率を6%~7%以上に上げる」

②「賃金ピラミッド構造をフラット化する」

下の「②賃金ピラミッドをフラット化する」を一言で言うと、「中小・零細企業がもっと賃上げをすること」ですよね。

それに「➀5000人以上の賃上げ率を6%~7%以上に上げる」が実現したならば、それに引っ張られて「中小・零細企業」もそれなりの「賃上げ」をせざるを得なくなります。

つまりどちらを取っても「中小・零細企業」は「賃上げ」をしなければならなくなるのです。

そのようにまだまだ「賃上げが必要だ」と言われた「企業ピラミッドの下層の社長さんたち」が、もう「限界だ!」と怒りだしたとコロちゃんは考えましたよ。

つまり「中小・零細企業の経営者」の皆さんが、「5%以上の賃上げ、最低賃金2020年代1500円」にもう我慢が出来なくなったと見ているのです。

「草の根の社長さん」たちの反乱ですよね。

この「政府が音頭をとって賃上げをする」ことは、もともと「資本主義・自由主義体制」では「異端の経済政策」ですよね。

「経済の好循環(賃上げ)」を政府が「要請(命令)」するのは、「自由主義」ではありません。「国家社会主義」ですよ。

そのような「自由な経営が出来ない政府の政策」には、「資本主義の考え方」からすれば社長さんたちが「イヤだ」と言うのもある意味「当然な主張」なのですよ。

それでは、今後どうなるのかですが、「政治家」は「間違っていたからゴメンナサイ」とか「今日からは違った路線に進みます」などとはまず言いません。

それではどのようにして「路線の転換をするのか」というと、「政治家を取り換える」のですよ。そして「前の失敗した政策」を、新任の総理は「知りません」と言うのが「政治家」ですよ。

(ド偏見)

コロちゃんは、「岸田元総理(3年間)と石破総理(1年間)」が進めた「経済の好循環路線(賃上げ路線)」が、次の「総理大臣」で全とっかえとなると考えましたよ。

この原稿を書いている時点では、まだ「自民党と維新の連立政権」となるかはわかっていません。

しかし次の「政権の経済対策」は、おそらく「積極経済政策」と進むのではないかとコロちゃんは想像していますよ。

この「積極経済政策」については、また別の機会に書きたいと思いますね。

さて、上記のコロちゃんの見方が「当たるも八卦、当たらぬも八卦」でどうなるのかが楽しみですよね。

コロちゃんは、ワクワクしながら毎日「新聞」を広げてジックリと読みたいと思っていますよ。

6.「コロちゃんと社宅の生活」

さて今日は、「今年の賃上げが思ったよりも低かったよ」を「厚生労働省の2025年賃上げ実態調査」を引用して、いろいろ考察してみました。

これは「賃上げの話」ですから、「労働組合」つながりで今日の「コロちゃん話」は「1970年代の社宅の生活」を書いてみますね。

時代は1970年代前半で、青年コロちゃんはまだ20代の若者でした。当時青年コロちゃんが勤めていた会社には「社宅」がありました。

コロちゃんは、当時もう結婚していましたけど「社宅」は人間関係が濃密だと聞いていたので、自分が入居するつもりはありませんでしたね。

しかし「同僚」が「社宅へ入居するからお手伝いをしてくれ」と頼まれたのですよ。「頼まれたらイヤ」とは言えませんよね。

この1970年代では、まだ「引っ越し業者」も少なく、「転居・引越し」はみな「友人や同僚」が集まって行なうのが当たり前の時代だったのです。

コロちゃんのお手伝いは、「入居する部屋」の「壁と天井を白いペンキで全部塗る作業」でした。

この「社宅」では、「新入居者」は全員がこの「壁の塗り替え」をしてキレイな部屋にしてから入居する決まりがあったのですよ。

この「社宅」では、「ペンキ屋さん」がやる作業を「入居時」に自分たちで行なうだけではありませんでした。

それ以外にも、「屋上にある給水タンクの掃除」も住んでいる社員が「年に1回全員参加で行なう」とルールが決まっていました。

もちろん「定期的な周囲の草刈り」や、「ごみ置き場の掃除担当」や、「苦情の処理」から「水道設備の点検」などなど、全て「住民(社員)が自治会」で自主的に行なうことになっていましたね。

要するに「社宅」では「濃厚なコミュニティ」が出来ていたのですよ。

この「社宅」は「子どもがいる家族」がメインでしたから、小学生の登下校の「黄色い旗のおばさん」まで自主的に交代で行なっていましたね。

そしてコロちゃんが注目したのは、この「社宅の自治会の役員さんたち」です。全員が「会社の労働組合の役員」だったのですよ。

つまり「会社の労働組合」は、「組合員」の「労働条件の交渉」だけではなく、「社宅の生活要求」も同時に扱っていたのです。

またそれ以外にも「社宅の管理業務」も、全住民が交代で行なっていました。今のような「管理会社」は、まだない時代でしたよ。

だから当時の「労働組合役員」と言ったら「迫力・権威」がありましたよ。何と言っても「組合員の掌握力」が今とは段違いです。

「社員(組合員)」は、「会社」から「社宅」へ帰っても、そこには「組合役員の目が光っていた」のですからね。

そうなると「組合役員」は、「組合員」の性格や家庭生活も全部知っているのですから、「組合の方針」を話していても「説得力」が違います。

少々「組合費」が高くとも、誰からも文句が出ないそんな時代が1970年代でしたよ。

なおコロちゃんは、同僚の引っ越しもずいぶんお手伝いをしていましたよ。

また、コロちゃんの引っ越しの時にも「同僚5人」がお手伝いに来てくれて、その日の夕方には「寿司とビール」でお礼をしていましたね。そんな風景が、あちこちで見られた時代でしたよ。

今日の「コロちゃん話」は、「1970年代の社宅の風景」をちょっと書いてみましたよ。

「古き良き時代」とまでは言うつもりはありませんが、現在よりは「人間関係が濃密」でしたね。「懐かしくも煩わしくもある時代」でしたよ。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

コメント