おはようございます。今朝コロちゃんがワンコと散歩に出ると、まだ周囲が「真っ暗」でしたよ。今朝の日の出の時間は「午前6時15分」でした。

これでは「朝5時に起床」するコロちゃんの動きでは、散歩は「日の出前」になってしまいますよね。

まあコロちゃんは「ライト」を照らしながら歩いてきますので、足もとが全然見えないわけではありませんよ。

それにこの朝5時台の時間では、まず「自動車」は通りません。まだ「住宅街」は寝静まっていますよ。今朝もコロちゃんの散歩中では、車も人も誰にも会いませんでしたね。

そこでちょっとコロちゃんが住んでいる地域の「一番日の出が遅い日と時間」を調べてみましたよ。

ポチポチ探して見たら、「2026年の1月3日~12日の6時52分」が一番日の出が遅かったですよ。

ふーん、「朝7時少し前」まで「日の出時間」が遅くなるんですよね。

( ̄へ ̄|||) フーン

これでは「コロちゃんの生活リズム」では、「起床⇒ワンコ散歩⇒朝食」がすべて終わった後に「日の出」があるということになりますよね。

コロちゃんは、朝食後まで「周囲が真っ暗」なのは、あんまり気持ちが良くないですよね。

やっぱり朝の行事は「明るくなってから」の方が、気分がリセットされて「朝らしくなる」と思いましたよ。

まあ、仕方がありませんので、そのような「明るい朝」は「来年の1月以降」まで我慢することにしましたよ。

そんな「明るい朝が好きなコロちゃん」が、今日は「大胆な減税の内閣と、効果が薄いとの新聞記事のどちらが正しいのか?」をカキコキしますね。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「新聞1面の真逆の主張の2つの記事に驚きましたよと、高市政権の減税に効果はあるのか?」

☆「人手不足で、今の需要も消化できないってと、人手不足の現状を見てみよう」

☆「日本国クンも年をとったねと、コロちゃんと人手不足」

1.「新聞1面の真逆の主張の2つの記事に驚きましたよ」

コロちゃんが、朝コーヒーを飲みながら新聞をバサバサ読んでいると「新聞の1面トップ」に「大胆な減税/成長投資促す」と、同じ1面に「人手不足/逃した16兆円」と2つの記事が並んでいました。

この前者は「高市政権の経済対策の記事」で、後者は「労働臨界と題した署名入りの経済記事」です。

コロちゃんが驚いたのは、この「2つの記事」の内容が、「前者は、高市内閣の経済対策」なのですが、「後者は、それらの経済対策の効果が薄い」とした主張が並んで掲載されていたのですよ。

もちろん「直接指さして効果が薄い」とは書いていませんよ。だけどコロちゃんはそう読みましたよ。

それに「高市政権の経済対策記事は8段組み」なのに、「労働臨界は11段組み」でこちらの方が文字数も多かったのですよ。

コロちゃんは、この2つを読み比べて「ウププ」と噴き出してしまいましたよ。

( ◍´罒`◍)ウプフ

それでは、次にこの「日経新聞」の2の記事を簡単にご紹介しますね。

2.「高市政権の大胆な減税に効果はあるのか?」

まず「新聞1面トップ(右側半分)に掲載された高市政権の経済対策」は、の記事をみてみましょう。「見出し」は「大胆な減税/成長投資促す」でしたよ。以下の通りですよ。

◎「高市政権の経済対策」

➀「AIやバイオなど17の戦略分野に『大胆な減税』で設備投資を促す」

②「大胆な設備投資促進税制の創設を検討」

③「企業収益の向上を通じ、税率を上げなくとも税収を増やす構造をつくる」

へー、なんだ「大胆な減税」って見出しにありましたけれど、これは「対象は企業」ですね、「国民」ではありませんでしたよ。コロちゃんとこには、貰えませんよね。

( ¯ㅿ¯)へー

それに「企業」に「➀大胆な減税」をしてお金を渡しても、その「企業」が「国内の設備投資」に使うかどうかは、まったく相手任せですよね。

コロちゃんは、いくら「企業」を優遇しても、「高市政権の望んでいる設備投資増加」に進むとは思えませんよ。

だって今だった「企業は内部留保金が637兆円※」もあるのに使っていませんからね。

(※2024年度末時点)

それに「③企業収益の向上を通じ、税率を上げなくとも税収を増やす構造」って書いていますが、これって「法人税増税」はやる気がないということですよね。

コロちゃんは、この「記事」を読んで今までの「岸田・石破政権」とあまり「変わらない経済対策(成長戦略)だ」と感じましたよ。

それでは、次に「新聞1面」にこの記事と並んで報じられた記事をみてみましょう。

なお、この「日経新聞」の「1面トップ」に掲載された「大胆な減税/成長投資促す」の見出しの記事をお読みなりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。

3.「人手不足で、今の需要も消化できないって」

次に、上記の「高市政権の大胆な減税(企業対象)」の記事の、お隣に掲載された「人手不足逃した16兆円/過度な需要喚起、効果薄く」との見出しの記事をご紹介しますね。

この記事では「人手不足が日本の経済成長を脅かしている」と書き出していますね。そして、その指摘は以下でしたよ。

◎「人手不足の結果の機会損失」

➀「2024年の機会損失は16兆円」

②「その内の13兆円はホテルや介護などの非製造業」

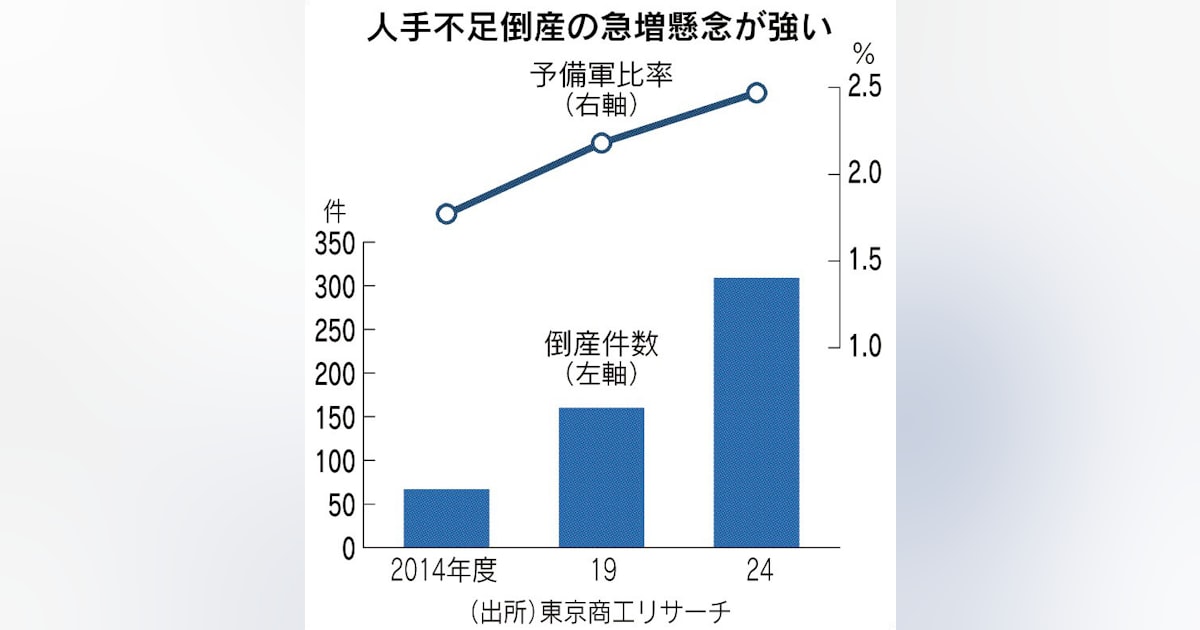

◎「人手不足倒産予備軍」

➀「24年度は調査対象54万社のうち2.5%が予備軍」

②「10年前に予備軍だった企業はその後1/4が事業停止」

◎「人手不足などの影響で実行できない設備投資」

❶「19年度以降に主要企業の投資計画と実績の乖離は10%前後で推移」

❷「24年度中に実行されなかった投資は1.9兆円となる」

あっらー、今の日本ではこんなに「人手不足」が進んでいるのー。

(゚Д゚)アッラー!

上記を見ると「❷24年度中に実行されなかった投資は1.9兆円」だとなっていますよ。これじゃあ「政府がお金を撒いて」も実行できないじゃないですか。

この記事の最後には、以下の記載がありましたよ。

「財政支出や金融緩和で需要を喚起する政策が取られてきた日本だが、今の需要も消化できない現状では効果は薄い。人的投資や生産性改善などを通じた供給力の向上が求められる」

うーむ、これを読むと、いくら政府が「大胆な減税で成長投資」を促しても、人手不足で実行できないケースが出てくるかもしれませんよね。

( ̄へ ̄|||) ウーム

だけど「人的投資や生産性向上で供給力の強化」をするのは、あくまでも「個別企業の判断」ですよね。

やる気のない企業に「人的投資や生産性の向上」をやらせる方法って、何かないのかなー?

ʅ(。◔‸◔。)ʃ…ハテ?

さて冒頭で書いたように、上記のこの「労働臨界」と名打った記事は、「高市政権の初の経済対策」の記事と並んで1面に掲載されているのですよね。

まさか「狙って比べる為に掲載」されたわけではないと思いますが、コロちゃんは余りのタイミングの良さに笑ってしまいましたよ。

だって「誌面の右側に高市政権の経済対策」で、「紙面の左側に過度な需要喚起、効果薄く」と書かれていたんですからね。

いかにも「高市政権の経済対策」にダメ出ししているように思えたのですよ。もちろん、そんな意図があったとは思いませんよ。ただの偶然だったのでしょうね。

そんな視線で、この記事を読んでみるのも「また面白い」と思いませんか?

「日経新聞」の、この「人手不足逃した16兆円/過度な需要喚起、効果薄く」の見出しの記事をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。

4.「人手不足の現状を見てみよう」

さて、ここでちょっと「人手不足の現状」を見ておきましょう。

コロちゃんは、もう「年金清貧ライフ」のリタイア老人ですから、もう「労働現場の実態」は見る機会がなくなっているのですよ。

そこで「人手不足の現状」を見てみましょう。下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「財務省 企業規模別の雇用人員判断D.I.の推移」より

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20250527/04.pdf

出典:財務省 人手不足の深刻化と企業の対応より:11月10日利用

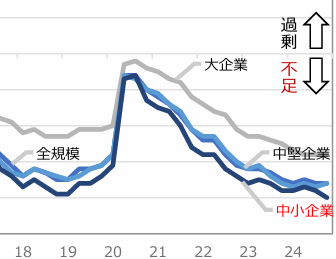

上記のグラフは、「財務省」が発表した2018~2024年の「企業規模別の雇用判断DI」の推移です。下に行くほど「人手不足」となっています。

一目見て「大企業」より「中小企業」の「人手不足」が酷いですね。

この元データは、「日本銀行の短観」からとなっていましたから、ちょっと「最新の雇用判断DI」をさがしてみましたよ。下記でしたよ。

◎「雇用判断DI:2025年9月調査」

(「過剰」-「不足」・%ポイント)

➀「大企業 :-28」

②「中堅企業:-30」

③「中小企業:-39」

④「全産業 :-36」

おー、一番「人手不足」なのは「③中小企業の―39㌽」ですね。

(o゚Д゚)オー

「①大企業でさえー28㌽」ですよ。これって「深刻」なのじゃないの?

(´ヘ`;)ウーム…

コロちゃんは、どの「業種」が一番人手不足なのかを調べてみましたよ。そうしましたら、以下でしたよ。

◎「人手不足業種」

〇「正社員」

➀「情報サービス」

➁「メンテナンス・警備・検査」

➂「建設」

●「非正規社員」

➀「飲食店」

➁「旅館・ホテル」

➂「人材派遣・紹介」

ほー、なになに「正社員と非正規社員」とでは「人手不足の業種」が違っていますよ。

(  ̄O ̄)ホー

これは知らなかったなー。それに「正社員」で一番人手不足の「➀情報サービス」って、どんな業種なのでしょうね。

・・・「情報サービス業」とは、「ソフトウェアの開発や、情報システムに関する運用・管理、情報提供などを主な事業とする産業」だそうですよ。

これは、コロちゃんでは絶対ムリな(就職できない)「業種」ですね。今の「パソコン・iPad・スマホ」だけで、コロちゃんは「お腹いっぱい」ですよ。

これ以上の「IT化」は、コロちゃんには出来ませんよ。いやいや今から「情報サービス業」に就職するつもりはありませんけれどね。

しかし「非正規社員」の「人手不足業種」は「予想通り」ですよね。今一番困っている「業種」は「①飲食店と②旅館・ホテル」ですね。

この「2つの業種」は、コロちゃんのような「高齢者」が大勢「非正規雇用」として働いていますよ。

ただ、これって「将来解消する見込み」って考えられませんよね。もう「日本の少子高齢化」はデフォルトの現実ですからね。

これからの「日本」は、その「人手不足」を前提とした「政策」を打たなければ「賢い政策」とは言えないと思いましたよ。

そうなると、冒頭の「内閣府の経済対策」は「効果の薄い政策」と言えるのかも知れないと思ったコロちゃんでしたよ。

だっていくら「高市政権」が「大胆な減税で成長投資を促す」と言っても、「人手不足」で実行できなかったら「絵に描いた餅」になる可能性は高いと思いましたよ。

5.「日本国クンも年をとったね」

さて、ここでコロちゃんの考え方を書きますね。コロちゃんの考えは単純ですよ。

「日本はもう大きな成長は出来ない段階に達している」と言うものです。

コロちゃんは、以前に「国際収支発展段階説」と言う説を読んだことがありました。これは、1950年代にクローサーやキンドルバーガーによって提唱されたものです。

下記の表をご覧ください。内容は下に書き出します。

「内閣府 国際収支の発展段階の概要」より

https://www5.cao.go.jp/keizai3/2019/0207nk/n19_3_2.html

出典:内閣府 人口減少時代における対外経済構造の変化と課題より(11月10日利用)

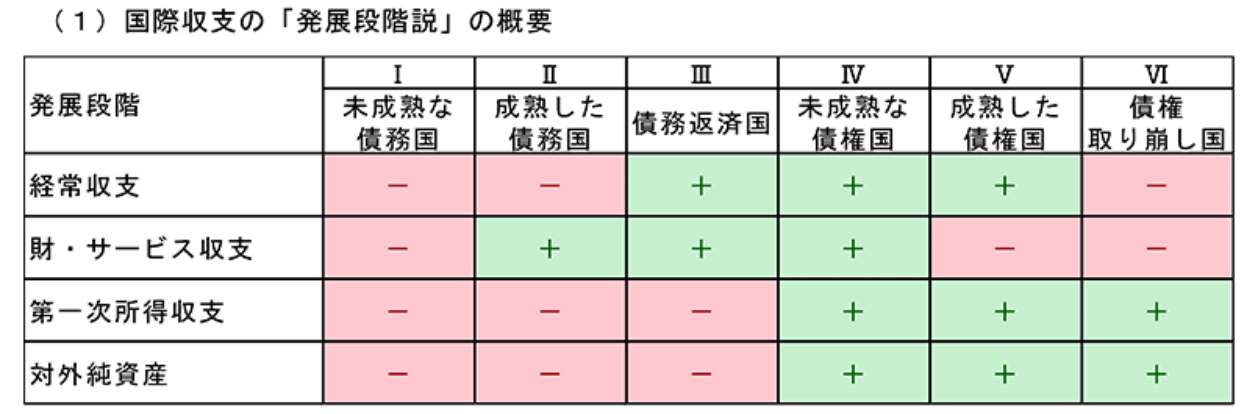

上記の表は、「内閣府」が発表している「国際収支発展段階説」の概念図です。

この説の骨子は、「ライフサイクル」に応じて「家計の収入・借入・資産」が変化するように、「国」も発展段階によって「国際収支構造」が変化していくというものです。

その変化は、以下のように変わるとされています。

➀「未成熟債務国」→

②「成熟債務国 」→

③「債務返済国 」→

④「未成熟債権国」→

⑤「成熟債権国 」(日本国クンはココ)

➅「債権取崩国 」

コロちゃんが見たところでは、「日本の現段階」は「⑤成熟債権国」ですよね。この「⑤成熟債権国」の定義は「財・サービス収支赤字:所得収支黒字」です。

昨年2024年の日本では、「サービス収支が2.6兆円の赤字」で、「第1次所得収は41.6兆円の黒字」でしたから、間違いなく「⑤成熟債権国」と言えますよね。

この「⑤成熟債権国」とは、「国家としてのピーク」をすぎて、いよいよ「中年」となり「老い」が目につき始める段階です。

この後の「⑥債権取崩国」となると、「財・サービス収支の赤字」が「所得収支の黒字」がを上回るようになります。

上記したように、昨年2024年は「第1次所得収41.6兆円の黒字」ー「サービス収支2.6兆円の赤字」=「30兆円の黒字」が残りました。

ですから、まだ「日本国クン」は「年は取っても老人ではないぞ」とつぶやく年代ですよね。

しかし「日本」は、もう「国家としてのピーク」をすぎています。いよいよ「中年」となり「老い」が目につき始めたというところでしょう。

さて、このように「国家の成長と盛衰」を見て行くと、すでに「日本」は順調に歳を重ねてきたと思われます。

この上記の「国際収支発展段階説」が、学者の間でどのように評価されているのをコロちゃんは知りませんが、ちょっと読んだだけでも「説得力」がありそうな学説ですね。

もしこの学説が正しいとなると、今後の「日本の将来」は、「失われた30年」の以前の「若い日本」に戻るのではなく、待ち受けているのは次の「⑥債権取崩国」になると思われます。

このように見て行くと、「日本の将来」は順調に「⑤成熟債権国」から「⑥債権取崩国」の過程にあるということになります。

長期的に見れば、日本だけがこの「経済構造の変化」から逃れて例外になることはないと、コロちゃんは考えていますよ。

だから、今日のテーマの「大胆な減税の内閣と、効果が薄いとの新聞記事のどちらが正しいのか?」へのコロちゃんの答えは、「年をとったから薬(減税)の効き目が薄れてきた」ですよ。

つまりコロちゃんは、「大胆な減税政策で経済成長できる段階」を、既に「日本経済は過ぎ去っている」と考えていますよ。

皆さんは、どうお考えでしょうか。こんな事を考えてみるのも、また面白いですよ。

6.「コロちゃんと人手不足」

今日の最後の「コロちゃん話」は、「人手不足の話」を書いて見ましょう。

上記で「人手不足だ」と書いたコロちゃんでしたが、「日本の戦後史」を見ると、今回が「3回目の人手不足」なのですよね。

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「厚生労働省 有効求人倍率の推移」より

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/24/backdata/02-01-01.html

出典:厚生労働省 令和6年版 労働経済の分析より:11月10日利用

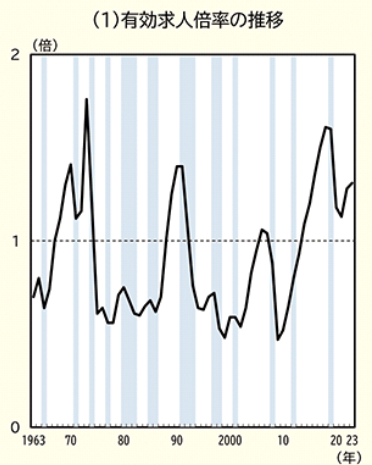

上記のグラフは、「厚生労働省」が発表した1963~2023年の「有効求人倍率の推移」です。一目見て「3つの大きな山」が見られます。以下でしたよ。

◎「有効求人倍率1以上の山」

➀「1968~1974年」

②「1998~1992年」(バブル期)

③「2014年以降~ 」

うーむ、これを見ていると「1970年代初頭」にコロちゃんが上京した頃は、最初の「人手不足期」の「①1968~1974年」だったことに気が付きましたよ。

( ̄へ ̄|||) ウーム

当時のコロちゃんは、まだ「20代」になったかどうかぐらいの若者でしたよ。そして最初は「日払いのアルバイト」で働き始めましたね。

このような「バイト先」が、いくらでもあったのが「1970年代の初頭」でしたよ。

今でも記憶に残っているのは「板橋区の志村」にあった「凸版印刷」の工場でのバイトでした。その日の夕方にアルバイトの窓口に行くと、そのまま採用されて翌朝までの「12時間勤務」となりましたね。

仕事の内容は、「裁断されていない紙をロール状に巻いた塊」の移動・運搬などを受け持っていました。

この「印刷前」の「紙のロール状の塊」は「巻取」と呼ばれていましたが、一巻きが「1.5㍍×2.0㍍」ぐらいある巨大なもので、重さは100㎏ほどある重いものでした。

これを、小さな「車輪」が付いた「用具」の上にゴロンと乗せて、人の手で押して工場内を移動させていたのです。

ところが、この「用具+巻取」はとにかく重いのですよ。

全身全力で押すと、少しずつ動き始めましたが、今度は曲がり角で曲がらないのを、無理やり全力で押してカーブを曲がるのですよ。

慣れないうちは、カーブを曲がり切れずにどこかに突っ込んだり、「巻取」が転がっていったり、失敗を何度もしましたよ。

しかし、慣れとは恐ろしいもので、一晩中「巻取」を押している内に、あまり力をこめずとも自由自在に「巻取」の動きをコントロールできるようになったのには、我ながら驚いたコロちゃんでしたよ。

そしてこの「凸版印刷の夜間アルバイト」では、「夜食」が食べられたのですよ。独り者の青年コロちゃんでしたから、ありがたい話でしたね。

ただコロちゃんが閉口したのは「定食のみそ汁の実」が「キャベツのみ」だったのですよ。しかも、しょっぱいのに「味噌の味が薄い」のですよ。だしが全然効いていませんでしたね。

コロちゃんは、たぶん値段が高い「味噌」を少なくして、代わりに「塩」を入れているの違いないと思いましたよ。

あんまり、この時の食堂の「キャベツの味噌汁」がまずかったので、その後もコロちゃんは「キャベツの味噌汁」が今に至るまでキライになりましたよ。

この「夜食の食堂」では、事前に配布された「食券」を箱に入れてから「定食」を受け取る仕組みでした。

コロちゃんは、時々ズルをして「食券を入れたふり」をして、しばらくたってから「2度目の夜食」を食べたりしたこともありましたね。

何しろ「徹夜の作業を真面目に一晩中働いていた」のですから、このぐらいは「大目に見てください」と思っていた若きコロちゃんでしたよ。

そして青年コロちゃんは、夜が明けて朝になってから出勤してきた社員から、当時で「2500円※」のバイト料をいただいたのですよ。

(※1970年の日雇労働者の全国平均日給は1450円でした)

「深夜バイト」でしたから、日中のアルバイトよりはだいぶ「高額のアルバイト」でしたよ。こんな「アルバイト風景」が「1970年代の前半」には、あちこちで見られましたね。

あの頃は若かったものですから「1晩ぐらいの徹夜など」は平気でしたね。今では到底無理ですけれどね。

今振り返ってコロちゃんは、当時が人手不足だったと初めて知りましたが、そのおかげで「上京した都内で1人生き抜くことが出来た」と感慨深く思いましたよ。

今日の「コロちゃん話」は、1970年代前半の「コロちゃんの徹夜のアルバイト風景」でしたよ。当時の雰囲気をいくらかでも感じていただければ嬉しいですよ。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします。

(^_^.)

おしまい。

コメント