おはようございます。今朝コロちゃんが朝5時過ぎにワンコと散歩に家を出ましたら、隣の空き地で「おばあちゃん」が草むしりをしていました。

この「隣の空き地」は、亡き妻の友人だった角の家に住んでいる「おばあちゃん」の息子が所有しているのです。

コロちゃんは、「あらら、早朝からがんばるなー」と思いながら、大きな声で「おはよー」と声を掛けましたよ。

(〃’▽’〃)ノオハヨー

そうしましたら「おばあちゃん」は、コロちゃんちとの境近くに生えていた雑草を指さしながら、「いくらでも生えて来るから切りがないよ」とこぼしていましたよ。

確か「雑草という草はない」と言った人がいたよなー?(※)

(※1965年の昭和天皇の言葉:元ネタは1928年の植物学者の牧野富太郎の言葉)

コロちゃんはそんなことを頭に浮かべながら、「うちの庭の草もそうだよ」と同意の言葉を返しましたよ。

「近所づきあい」と言うのは、こんな「意味のない会話」で人間関係がスムーズにいくとコロちゃんは考えていますよ。

そんな会話を背にしながら、コロちゃんは今朝のワンコ散歩を歩いてきましたよ。

さて今日はそんな「外面の良いコロちゃん」が、「物価の上昇はいつまで続くのか?」をカキコキしますね。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「物価高の原因を見てみようと、デフレスパイラルと政府の経済政策の風景」

☆「物価は上がって来たけれど、今度は悪性インフレの懸念が出て来たよ」

☆「コロちゃんと駄菓子」

1.「物価高の原因を見てみよう」

コロちゃんが、朝コーヒーを飲みながら新聞をバサバサ読んでいると「物価高、国内要因中心に/円安から人件費シフト」との見出しが目に入りました。

コロちゃんは、普段から現在も進んでいる「物価高」が、いつまで続くのかをいつも気にしていましたので、この記事をジックリと読んでみましたよ。

そうしましたら、この記事では「物価上昇の要因が、資源高や円安から人件費の上乗せといった国内要因にシフトしている」というのですよ。

コロちゃんたち消費者は、現在のスーパーでの「物価高」の原因までは分かりませんが、データを見ると「国外要因」と「国内要因」の二つにハッキリと別れているというのですよ。

➀「最初の物価上昇は、輸入物価(原油価格)の上昇が原因だよ」

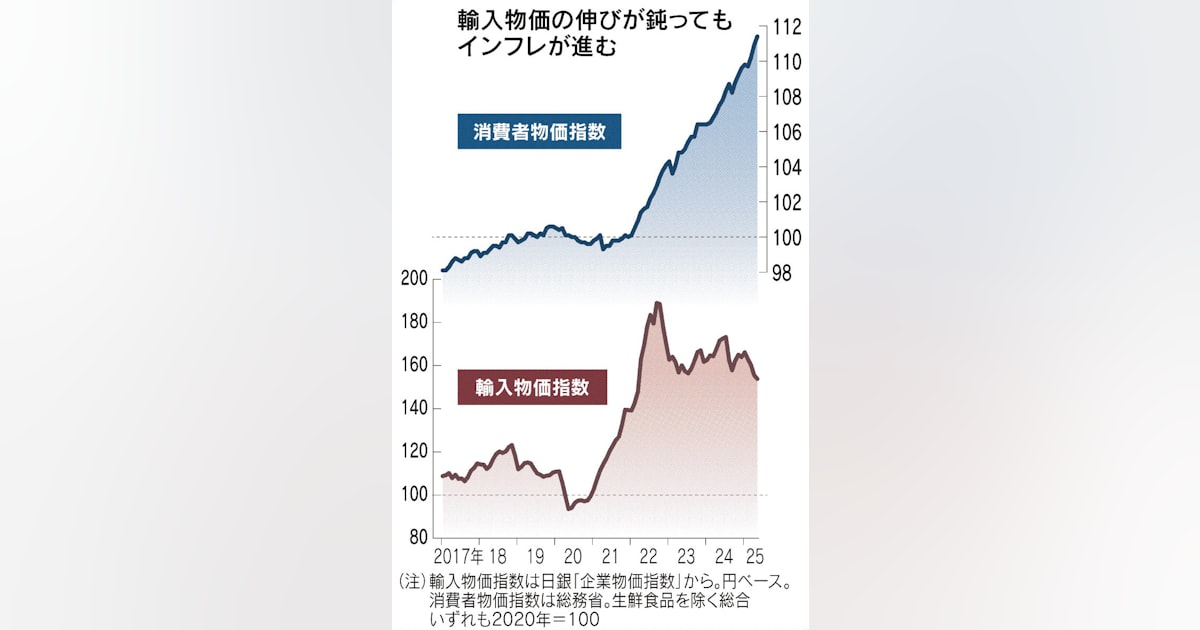

まずは「最初の物価高の要因」だった「輸入物価指数」の動きを、ちょっと見ておきましょう。

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「厚生労働省 国内企業物価指数・輸入物価指数の推移」より

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/24/backdata/01-01-09.html

出典:厚生労働省 令和6年版 労働経済分析より:7月13日利用

上記のグラフは、「厚生労働省」が発表した「国内企業物価指数・輸入物価指数の推移」です。赤色ラインが「輸入物価指数」です。

この「輸入物価指数(赤色ライン)」を見ると、以下の3つのことがわかります。

◎「輸入物価指数でわかること」(2020年を100とする)

➀「2015~2020年まで」

・「100~120ラインを安定して推移」

②「2021年から急上昇」

・「2022年9月の180がピーク」

・「ピークを越えた後は急降下」

③「2023年以降」

・「160前後で推移」

おー、「企業の輸入物価の推移」を見ると、2021年の初頭から急上昇していますね。

(o゚Д゚)オー

これは「2021年の原油価格」が、新型コロナからの「経済回復」等の理由で、「WTI原油価格」が年初の約50ドルから年末には約75ドルまで上昇したことによります。

そして「2022年の2月」には「ロシアのウクライナ進行」で、「原油価格」が上昇したりしていますからね。

後でも書きますが、日本の「消費者物価」が上昇を開始したのは「2021年の9月」からです。

これは、上記グラフの「2021年の輸入物価上昇(赤ライン)」とピッタリシンクロしていますよ。

これを見ると、「日本の消費者物価の上昇」が当初は「輸入物価(原油価格)」の上昇が理由だったことがハッキリと見て取れますよね。

しかし、上記グラフの「赤ライン(輸入物価上昇)」は、「2022年8月」をピークとしてその後は下がっています。

どのあたりまで下がったのかというと、「2020年を100」として「160近辺を推移」していますね。

ピークが「180」ですから、大分下がりました。その後の「2024年・2025年」でもそのあたりを上下していますよ。

しかし「日本の物価上昇」は、この「輸入物価が下がった後」でも、引き続き「上昇」が続いています。

その理由として、冒頭の新聞記事では「物価高、国内要因中心に」と、物価高の要因が「円安から国内の人件費にシフトした」と言っているのですよ。

②「後半の物価高は、食料品の値上げが要因だよ」

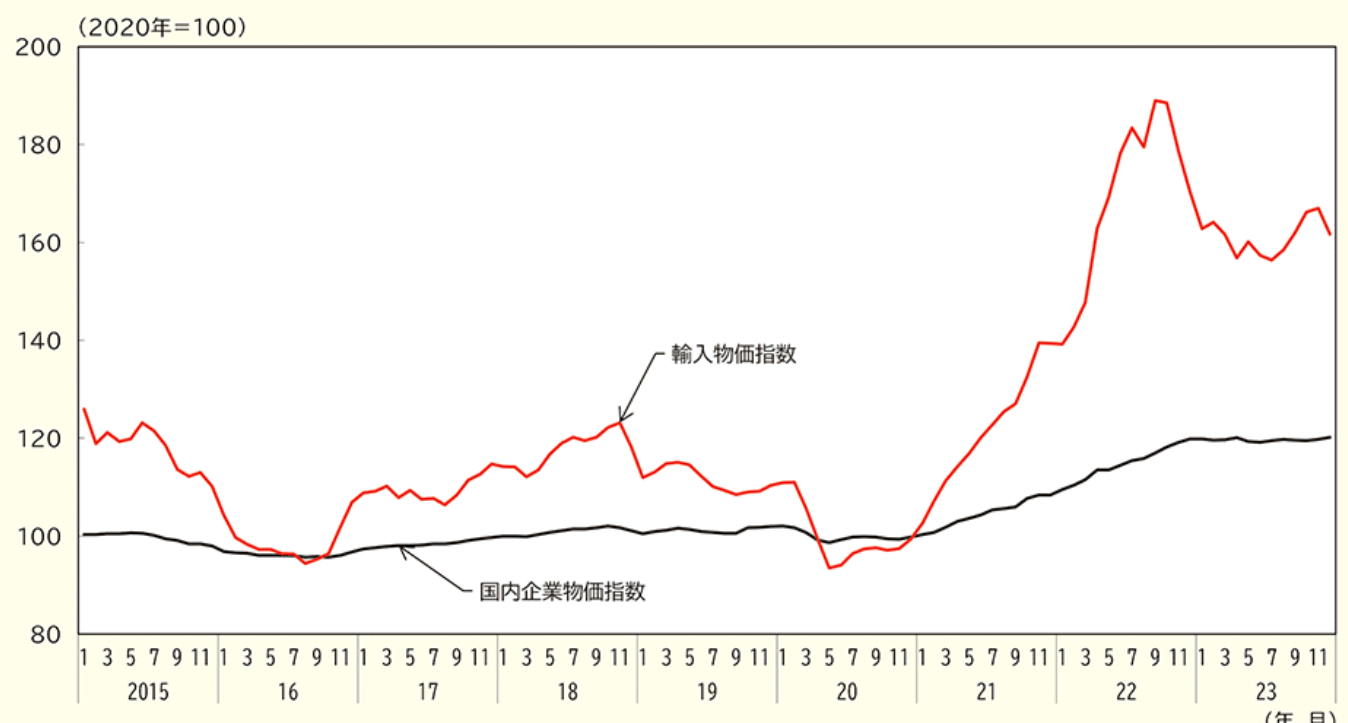

さて上記で「輸入物価」のピークだった2022年8月以降も、「物価上昇」が続いた理由を探る前に、現在までの「物価上昇」の様子を確認しておきましょう。

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「総務省統計局 消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)」より

https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/zenkoku.pdf

出典:総務省統計局 消費者物価指数 2025年(令和7年)5月分より:7月13日利用)

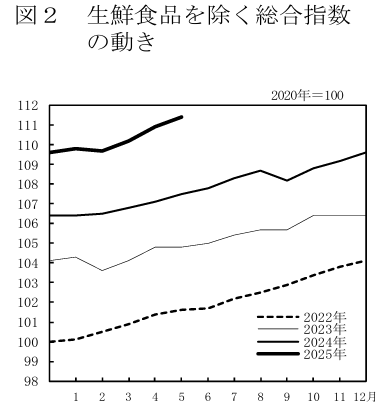

上記のグラフは、「総務省統計局」が発表した「消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)」です。

このグラフには出ていませんが、今回の「物価上昇」が始まったのは「2021年の9月」からなんですよね。

その後の経過は、上記の一番下の「点線ラインの2022年」です。

この年の8月には「輸入物価がピーク」を付けて、それ以降の「輸入物価」は下がっているんですよね。ところが、上記の「消費者物価指数」のグラフの方は全然下がっていません。

その後のラインの「2023年(灰色ライン)・2024年(黒実線ライン)・2025年(黒太線ライン)」の全てが上昇を続けています。

この「消費者物価指数」が、「輸入物価」が下がった後も上昇が続いていることについて、冒頭の記事では「企業の値上げへの抵抗感が薄れた」からと指摘しています。

要するに「インフレの構造変化」が起こって、それまでの「原油高騰」から「企業が値上げ」をはじめたからと言っているのです。

それを下記のデータで確認してみましょう。この数字は冒頭の「記事」が報じていました。

◎「インフレの構造変化」

➀「2022年5月時点」

・「物価上昇率(総合) :2.5%上昇」

・「うちエネルギーの寄与度:1.26㌽」

・「うち生鮮食品を除く食料の寄与度」

「0.06㌽」

・「サービスの寄与度 :ー0.15㌽」

➀「2025年5月時点」

・「物価上昇率(総合) :3.5%上昇」

・「うちエネルギーの寄与度:0.63㌽」

・「うち生鮮食品を除く食料の寄与度」

「1.84㌽」

・「サービスの寄与度 :0.65㌽」

うーむ、かなり数字が細かいですから、このままじゃあわかりませんよ。下記に言いたいことをまとめてみますね。

( ̄へ ̄|||) ウーム

◎「2022年5月と2025年5月の変化」

❶「物価上昇率」

・「2022年:2.5%上昇」⇒

「2025年:3.5%上昇」

(1.0㌽上昇)

❷「エネルギーの寄与度」

・「2022年:1.26㌽」⇒

「2025年:0.63㌽」

(0.63㌽減少)

❸「生鮮食品を除く食品の寄与度」

・「2022年:0.06㌽」⇒

「2025年:1.84㌽」

(1.78㌽上昇)

❹「サービスの寄与度」

・「2022年:ー0.15㌽」⇒

「2025年: 0.65㌽」

(0.8㌽上昇)

あー、そうか。上記を見ると「物価上昇率」の中の、「輸入物価」である「エネルギーの寄与度」が、「1.26㌽から0.63㌽」に「0.63㌽」も下がっていますね。

( ̄Д ̄*)アー

しかし、その逆に「生鮮食品を除く食品の寄与度」が「0.06㌽から1.84㌽」に「1.78㌽」も上がっていますよ。

つまり「物価上昇の原因」が、「輸入物価」から「食品の値上げ」に変ってきたということですよね。

この中身を詳細に見ると「コメ類だけでも0.61㌽(値上げ)」に達しているそうですよ。だから「政府」が「小泉米」で「安いコメ」の供給に必死になるわけですよね。

さらに「サービスの寄与度」が、「2022年のー0.15㌽から2025年には0.65㌽」に上昇しています。なんと「0.8㌽」も増えています。

これって「サービス業での値上げ」が進んだってことですよね。

この様に「冒頭の新聞記事」では、「物価高」が2021~2022年の「輸入物価」が原因だった期間から、それ以降の「食品の値上げ+サービスの値上げ」が原因に変って来たと報じているのですよ。

うーむ、これって「企業が値上げに躊躇しなくなった」ってことですよね。それも「食品」だけではなく「サービス」でも進んでいますよ。

(´ヘ`;)ウーム…

それじゃあ、今後も続くのかなー?

(o_o ;)コマッタ

なお「日経新聞」のこの「「物価高、国内要因中心に/円安から人件費シフト」の記事をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。

2.「デフレスパイラルと政府の経済政策の風景」

さて、上記で「2021年9月」から現在まで続いている「物価高のインフレ構造」を見てみましたが、ここでコロちゃんの考えを書いてみますね。

コロちゃんは、現在の「物価上昇」は「経済の構造の問題」だと考えていますから、一時的な「給付金や減税」で解決できるようなものではないと思っています。

まず、前提として過去30年間に言われていた「デフレスパイラル」を確認しておきましょう。

「日本経済」は「1991年のバブル崩壊後の30年間」にわたって、「物価が上がらないデフレ経済」がつづいていました。

そこで言われていたのは「デフレスパイラル」ですね。下記でしたよ。

◎「デフレスパイラル」

①「物価下落 」⇒

②「企業業績悪化」⇒

③「賃金下落 」⇒

④「消費の減少 」⇒

⑤「物価の下落 」⇒

⑥「➀に戻る 」

この上記の「スパイラル」から脱出しようとして、過去の「自民党政府」は以下の経済対策を行なってきました。

◎「過去の経済政策」

➀「1990年代:財政政策」

②「2000年代:構造改革」

③「2010年代:金融緩和」

ところが、どんなに上記の「経済政策」を打っても、30年間にわたってちっとも「デフレスパイラル」から脱出はできなかったのですよね。

ここまでが「2020年までの日本の風景」だったとコロちゃんは考えています。「政府」も何もやらなかったわけではなかったのですが、ちっとも成果が上がっていなかったのですよ。

3.「物価は上がって来たけれど、今度は悪性インフレの懸念が出て来たよ」

しかし、それが「2021年に日本経済に外的ショック(原油高騰)」が加わることで、「やっと」というか「とうとう」というか、「30年ぶりに物価が上がり始めた」のですよ。

最初は「原油高騰」がきっかけでしたが、冒頭の新聞記事を読むと、どうやら「2022年8月以降」は「国内企業が値上げをし始めた」ことがわかります。

特に「サービス業の値上げ」は、上がりにくい人件費が上昇してきたことになるのでしょう。どうやら「デフレスパイラル」の歯車が次に回って、風景が変わって来たようですね。

ただコロちゃんの感想ですが、上記の「過去の経済対策」を打つ中で「日本経済」は「物価が上がりやすい土壌」が出来ていたのではないかと思うのですよ。

そもそも「財政政策」も「金融政策」も「インフレを呼び込む政策」です。

そこに「大きな外的ショック」が加わって一気に「物価が上がり始めた」という風景ですね。

それでもすでに「物価」が上昇し続けている現在でも、相変わらず「金融緩和政策」は続けられていますし、「財政政策」も「減税や給付金」で続けようとしていますよね。

「金融緩和」も「減税や給付金などの財政政策」も、「物価高を促進する政策」なのですよ。

そうなると、今のままでは今後の「日本社会」はずっと「物価の上昇は続く」となるのではないでしょうか。

コロちゃんは「一度動き始めた歯車はそう簡単には止まらない」と思いますから、「物価の上昇」は今後も長く続くようになると思っていますよ。

それに「一度値上げをすることを憶えた企業」は、そう簡単にその行動を変えようとはしないでしょう。既に「サービス業」でも「値上げ」が始まっています。

その上で「もし2021年に起きたような外的ショック(原油高騰)」が再び起きたならば、「物価上昇」が止められなくなる「悪性インフレ」のおそれも出て来るのではないでしょうか。

「原油価格」の急騰は、過去を見ても何度も起きています。今後「絶対起こらない」とは誰一人断言することは出来ないでしょう。

前回は「デフレ下の日本」でしたから、「物価上昇の切っ掛け」で済みましたけれど、既に「日本経済はインフレが進行中」です。

その上で「外的ショック」が起きたらと思うとコロちゃんは「物価がどこまで上がるのか」と震えあがりますよ。

そうなると「一時的な給付金や減税」は「焼け石に水」となるのではないでしょうか。コロちゃんは、そろそろ「物価上昇を止める政策」に転換していただきたいと思っていますよ。

「デフレで物価が上がらなかった30年間」の方が、まだ「生活は楽だった」ということがない事を祈りますよ。

4.「コロちゃんと駄菓子」

さて今日は「物価の上昇はいつまで続くのか?」をテーマに考察してみましたが、コロちゃんの考えは「当面は続く(おそらく数年は間違いなく続く)」というものでした。

この「インフレ期間の予想」について、「経済学者」の方は誰も発言していませんね。たぶん「誰もわからないこと」なのかも知れませんよ。

今日の最後の「コロちゃん話」は、少年だった時代の「駄菓子の話」を書いてみましょう。

「駄菓子」も物価上昇の荒波でだいぶ値上がりしました。「物価高繫がりの話」だとお考え下さいね。

コロちゃんが少年だった1960年代には「駄菓子屋さん」が全盛時代でした。

コロちゃんも「小学校」から帰ってくると、「おばあちゃん」から10円玉の「お小遣い」をもらって裏の「駄菓子屋さん」によく通いましたよ。

よく食べていたのは「アルファベットクッキー」や「うまい棒、きなこ棒、麩菓子、ラムネなど」沢山の種類がありましたね。

それに「ココアシガレット」のような「ココア味のタバコの形」なんかも、よく口に咥えていました。

コロちゃんは「ココアシガレット」を口に咥えて、「カッコいい青年(石原裕次郎?)」になったような気分を味わっていたのですよ。

この当時の大人はみんな「タバコ」を吸っていたのですよ。(※)

(※1960年の日本の喫煙率:男性約80%、女性約15%)

(※2024年の日本の喫煙率:男性24%、女性6%)

それらの「駄菓子」は、みんな「5円~10円の品物」でしたよ。

もちろん「20円のチューブチョコレート」などの商品もありましたが、コロちゃんが貰える「お小遣い」はいつも「10円玉1枚こっきり」と決まっていました。

なかなか「20円のチューブチョコレートの駄菓子」には手が届かなかったですよ。

そして「紙芝居のおじさん」は、週に1~2回は回ってきていましたよ。ここで買う駄菓子は「ソースせんべい」や「割りばしにつけた水あめ」なんかもありましたね。

これもほとんど「10円」でしたよ。「5円」では「落雁のような薄い板」のお菓子がありました。ここで「駄菓子」を買わないと「紙芝居」が先頭で見れないのです。

だから、いつも「紙芝居」が始まると、その周囲の最前列には「10円」購入者と、その後ろには「5円」の購入者、その最後列には「タダ見」の子どもたちというような序列がありましたよ。

コロちゃんがよく見ていた「紙芝居」のアイテムは、「赤堂鈴之助※」とか「怪傑ハリマオ※」とかでした。

(※赤堂鈴之助 :1954年:作画・福井栄一・高橋つなよし:少年画報)

(※怪傑ハリマオ:1960年:原作・山田克郎:日本テレビ)

コミックの「両津勘吉※」は、「黄金バット※」を見ていたようですが、コロちゃんの地方では「黄金バット」はあまり見ていなかったですね。

(※こちら葛飾区亀有公園前派出所:1976年:秋本治:少年ジャンプ:集英社)

(※黄金バット:1930年:原作・鈴木一郎:紙芝居オリジナル作品)

それによく回って来たのに「ポンポン菓子のおじさん」がいました。

これは「コメ」を持っていくと、「製造機械(穀類膨張機)」でお菓子に変えてくれるのですよ。

おじさんは、「機械」を使って「米を圧縮(10気圧)」し、それを一気に減圧することで元の10倍程度に膨らませ、サクサクと軽い食感の「甘いお菓子」を作ってくれるのです。

この「圧縮・一気に減圧」で、大きな爆発音が出ることから「ポンポン菓子」と呼んでいました。

この「ポンポン菓子」の良いところは、「コメ」を持っていけば「タダ」なのです。お金はかからないのですよ。

「お小遣い」をもらえない子どもでも、ちょっと家の「米びつ」からお米を持っていけばお菓子が食べられたのです。

もちろん「親にはナイショで!」。

( *゚艸゚)ナイショ

1960年代のコロちゃんの「少年時代」には、上記のように「5円~10円の駄菓子」が「おやつ」でしたよ。よく食べたっけなー。

(・_・;).。oO

今では「駄菓子というと100円のお菓子」でしょうか。

コロちゃんの少年時代は、上記のように「10円」でしたから今の「日本は豊かになった」とコロちゃんは感じていますよ。

いつの時代でも誰でも「少年・少女時代」はありますよね。今の子どもたちが「楽しい子ども時代」をすごしてくれることをコロちゃんは祈っていますよ。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

コメント