先日、スキーに行ったことから、20年以上前のボーイスカウト活動でのスキーキャンプを思い出して、とても懐かしい思い出に浸ることができました。

その時の思い出は、下記のリンクからお読みください。

当時、コロちゃんたち一家4人は、ボーイスカウト活動にすっかり魅せられて、一家四人で、のめり込んで楽しんだんですよね。

今日は、その「ボーイスカウト」の活動で知ることができたことを、いくつかポチポチと語ろうと思います。

1.「思い出」だけど、おじいちゃんの視点で

今日、「なつかしいなー」と語るだけでしたら、単なるコロちゃんの回顧録で終わってしまいます。

ですから、今日は現在小さな子どもお持ちの方々に、あまり知られていないボーイスカウト活動の内容をご紹介したいと思います。

ご紹介する内容は、コロちゃんの古き良き「思い出」です。

しかし、おじいちゃんとして、今の子どもたちとその親御さんに「こんな素敵な活動があるよ。塾や習い事やスポーツとはだいぶ違う面があるよ」と伝えたい気持ち満々でお話します。

ボーイスカウト活動は、よくその内容を知ると、他の青少年活動とは全く違った活動スタイルがあるのです。

そして、その「違い」は、外から見ているとなかなかわからないものなのです。

ただ、コロちゃんの体験は、今から20年以上前のことですし、ボーイスカウト活動は地域によっての独自性もありますので、その点はご了承いただきたいと思います。

2.あまり知られていない「ボーイスカウト活動」の内容

ボーイスカウトがキャンプを行なっている青少年活動というのは有名ですよね。

そのようなイメージを多くの方がもっていると思います。

しかし、ボーイスカウト活動の大きな「価値」と「楽しさ」は、キャンプ以外にもあるのです。

3.すべては、根幹の「理念」から

ボーイスカウトの教育理念は、はっきりと決められています。

世界共通のヴィジョンとして

「より良き社会を創る」

目的として

「より良き社会人の育成」

そして、「教育方法の特徴」として以下の項目があります。

①野外活動

②小グループ活動(班制教育)

③進歩制度(バッジシステム)

この三つの特徴があるのですが、実際に隊内に入って学んでみると、これは、それぞれが、なかなか奥が深いんです。

①野外活動の魅力

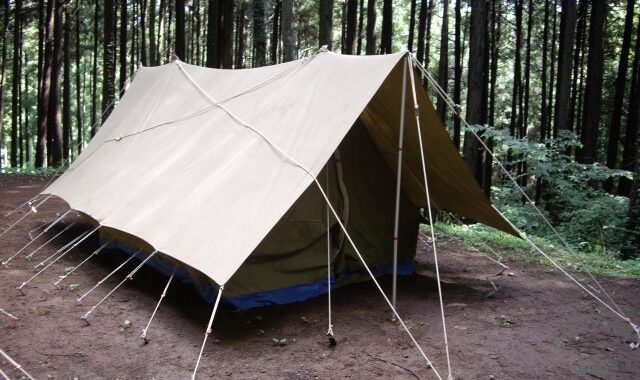

「野外活動」とは、「キャンプ」の魅力ですね。(ボーイスカウト内では「野営」と称します)

ボーイスカウトが「キャンプ」(野営)を行っていることは、皆さんもよくご存じのことと思います。

子どもたちはみんな「野営」が好きです。自然の中での活動は実に魅力的で誰しもが楽しめます

●始まりはイギリスで

ボーイスカウトの創始者のベーデン・パウエル卿は、イギリスの軍人です。

1900年代初頭のイギリスでは、労働者階級と上流階級との分断が進み、その子どもたちも全く一体感がないなど、少年教育上の問題が噴出していたそうです。

その中で、ベーデン・パウエル卿は、1907年にイギリスのブラウンシー島に20人の少年たちを集めて実験キャンプを行いました。

これがボーイスカウト運動の始まりとなります。

この少年たちの中に、少数の労働者階級の子どもを参加させて、その様子を観察し、普段交流が全くない少年たちの野外活動での一体化を高く評価したとされています。

●モデルは「アメリカインディアンの生活」

ベーデン・パウエルは、この野外活動を「理念」に据えるにあたって、アメリカのシートン動物記の作者である「アーネスト・トンプソン・シートン」のウッドクラフト(森林生活)を参考にしたとされています。

「アメリカインディアンの生活」が、「ボーイスカウトの野外活動」のモデルなのです。

現在、ボーイスカウト活動人口は、世界で5700万人もおります。

その中でアメリカが最大の3400万人です。イギリス61万人、ドイツ11万人、フランス10万人、日本は9万人ですね。

●教育システムとしての効果

野外活動は、その目的や思想にかかわらず、少年たちを統合する効果があるのです。現在も世界中で活発に活動がなされています。

そうなると、青少年教育ツールとして「野外活動」を活用しようとする動きも出てきます。

世界の青少年教育活動の歴史を見ても、旧ドイツでは「ヒトラー・ユーゲント」、旧ソ連では「ピオネール少年団」、中国では「少年先鋒隊」などがありました。

野外活動を通した少年団活動は、東側・西側にかかわらず、世界中で活発に行われているのです。(ヒトラー・ユーゲント以外は現在も活動しています)

日本においては、戦前は「神道系の少年団」が数多くありましたが、終戦時にすべて禁止・解散された中で、戦後は「ボーイスカウト」のみが再建されました。

青少年教育における「野外活動」の魅力は、非常に大きく、日本においては、今現在でもボーイスカウト運動として、各地で続けられているのです。

なおこれらの知見は、20年以上前に聞き覚えた知識によるコロちゃんの見解です。勘違いや誤りがありましたらご容赦お願いします。

②小グループ活動(班制教育)

この「小グループ活動」は、前記したように1900年代前半から行われていますので、歴史は長いんですが、世界の青少年教育においては、異例で特異の方式なのです。

子どもを持つ親御さんには、ぜひこの内容を知っていただきたいと痛切に思います。

●学校教育法式との違い

教育の手法には、大きく分けて二つあります。

一つは、学校で行なっているように一人の教師が、多くの生徒に必要な知識を与える教育方法です。

日本では、この方法はおなじみのもので、一般に「教育」というと、この方法が頭に浮かびます。

もう一つが、ボーイスカウトで行っている「班制教育」です。この方式では、全員を集めて同じ内容を、一斉に教育することはしません。

スカウトを数人(5~8人)の班に分けて、リーダーは「班長」に教育し、「班員」の教育はその「班長」が行なうのです。

この班長は、肩に「グリーンの棒」の標章をつけていますので、ボーイスカウトでは、この「班長訓練」を「グリーンバー訓練」と呼称していました。

リーダーは、だいたい土曜日に、班長のみを集めて「グリーンバー訓練」を行ない、次の日曜日に、この班長が班員に教える方式をとります。

大人のリーダーが、全員を集めて一斉に教えることはしません。

ボーイスカウトでは、ボーイ隊長の理想として「木の下の椅子に座って、遠くの活動しているスカウトを眺めている姿」を提示していました。

リーダーのお仕事は、直接子どもたちを率いるのではなく、「マネジメント」なのです。

ただ、これはあくまでも「理念」ですから、実際に理想通りに、隊の運営ができるかどうかは別問題でしたね。

●何が得られるか?

このやり方ですと、班長の子ども(中2、中3)は、事前訓練の内容をしっかりと自分のものにしないと、次の日の全員(小6~中3)が集まった訓練で支障が出ます。

訓練キャンプで、自分の班だけ芯のあるご飯になったり、自分の班だけカレーがカレースープになったりしないように、必死になって技術と知識を身に付けようとします。

班長の子どもは「リーダーシップ」を、自然に身に付けるのです。

そして、班は小6~中3の子どもたちで1班を形成しますから、班内ヒエラルキー(階層)が自然に形成されます。

班内で一番偉い「班長」と「下っ端」の関係が構築されるのです。

当然「下っ端」にとっては、何でもできて何でも知っている「班長」に従うのが当たり前の行動になります。

キャンプで生活するために、生き残るためには、「班長」が上手に「下っ端」を使いこなすことが必要になってくるのです。

そこで「班長」が身に付けられることは、「キャンプスキル」はもちろんですが、「労務管理法」です。(労務ではありませんが)

このようなシステムですから、大人のリーダーは、キャンプになるとあまり出番はありません。

大人のリーダーは、キャンプのマネジメントと、「班長」のバックアップ支援に専念するのです。

すべての活動の中心となるのは「班」であり、「班長」なのです。

大人のリーダーは「班員」には直接指導はしません。すべて「班長」を通して指示・教育を行います。

ですから、ボーイスカウト活動の主役は「班長」(中学生)なのです。

同じ「班」という名称を使っていても、学校でよく行なわれている「クラスの班分け」や「旅行時の班」とは全く意味が違うということがおわかりでしょうか。

教育手法・教育システムが全く違うのです。

ただ、昨今は少子化の影響で、この班形成が難しくなっている地域もあるようですので、コロちゃんが経験した時代とは、やや変化しているかもしれません。

しかし「理念」は変わりませんので、この「班制教育」のもとに今でも各地で活動をしているかと思います。

コロちゃんは、この内容を深く知るにつれて、その魅力に魅せられて10年間もボーイスカウト活動のお世話になりました。今思い出しても楽しかった日々でした。

●二つの教育法式の利点と欠点

あまり知られてはいませんが、二つの教育法式と理解すると、「学校教育」とは違うこのボーイスカウト「班制教育」の利点と欠点をがわかると思います。

「学校教育」は、知識を全体一律で底上げする効率性で勝ります。

1~2名の先生で30人からの生徒を教えることができるのですから。

しかし、生徒は受け身にならざるを得ませんし、生徒の多様な要望にもこたえることはできません。

一方、ボーイスカウトの「班制教育」は、効率は悪いです。

リーダーが班長に教えて、班長が班員に教えるわけですから、知識の伝達は限定的になりますし、班長自身が中学生なのですから、伝達知識の抜け落ちは、否めません。

しかし、班長のリーダーシップ形成や、年代をまたがる少年たち同士の関係性の形成や、教育内容の多様な要求に細かく答えられる利点があります。

もともと、イギリスのボーイスカウト運動も、日本の少年団日本連盟(1924年大正13年結成)も、学校教育だけでは青少年教育で足りないところがあるという認識から始まっています。

教育関係者の有志が懸念を訴えて、自ら試行錯誤して、学校外に教育システムを作ってきた歴史があるのです。

「班制教育」の初期の始まりは、学校教育の不足点を補おうとする社会の要請から生まれたものなのです。

ですから、初期のボーイスカウトのリーダーは、ほとんどが学校教育関係者だったと言われています。

現在のボーイスカウトのリーダーには、教育関係者の方は、ほとんどいらっしゃらないのではないかと思いますが。

ちなみに、コロちゃんが知る限りにおいては、教育現場や塾や習い事やスポーツ団体は、すべて学校教育と同じ「集団教育」です。

「班制教育」を行なっているところは、「ボーイスカウト活動」以外には、見かけません。

「班制教育」は、個人の多様性に応じた能力を伸ばすには、最適なのですが、なにしろ「経済合理性」が低すぎるのです。

今様の言葉でいえば「コスパが悪い」んでしょうね。

現在の環境では、「特殊な条件の下でしか成立しえない教育法」になっているのかもしれません。

ボーイスカウト活動はその「特殊な環境」を準備できている稀有な例なのかと思います。

なにしろ、教育者とも言えるリーダーの人件費がゼロなんですから。

この点はこの後に最後の項でお話しします。

●企業の生産性向上運動はここから

このボーイスカウトの「班制教育」は、1900年代初頭に始まりました。

しかし、その「小集団管理」という方式は、その後アメリカでの企業の生産性向上運動や、日本の、1955年設立の日本生産性本部の運動に影響を与えたと言われています。

QCサークルやテーラー運動のバックボーンにはこの「班制教育」があるとされています。

戦前の日本の会社は、基本的に「上位下達」でした。

それが、戦後の1950年代以降にアメリカから、「小集団による自主的な提言活動サークル」が導入されることにより、日本企業の生産性向上に大きな寄与をはたしたのです。

③進歩制度(バッジシステム)

コロちゃんはボーイ隊長を務めていましたので、ここではボーイ隊についてお話します。

ボーイスカウトのボーイ隊は、小6で入隊して中3で次のベンチャー隊(中3の9月から18歳)へ上申するシステムとなっています。

小学生で入隊して、キャンプやスカウトの技能をひとつひとつ、学習し体験して身に付けていくのです。

その方式は、進歩制度(バッジシステム)という長い間の歴史の中で、練られ更新されてきた優れたシステムなのです。

ゲームのRPGのようなものですね。一つクリアすると「標章」がもらえて、全部クリアすると一段階アップします。

ボーイ隊では、最初に小6で入隊すると(中学生での途中入隊もあります)、「初級」のバッジをもらいます。

それが、RPGのようにひとつひとつ知識を得て、技能を訓練し、学習するしていく中で「二級スカウト」「一級スカウト」「菊スカウト」へとレベルアップしていくのです。

「一級スカウト」になれば、「班長」として「班員」を指揮して、キャンプができるレベルとなります。

どのような項目を学習するかというと、「技能賞」として83種が用意されています。「 野営章」「野営炊事章」「ハイキング章」などがありましたね。

子どもたちは楽しく「ボーイスカウトというゲーム」を楽しんでいるだけで、知らず知らずのうちに多くの知識とスキルを身に付けることができるように作られたシステムなんです。

●バッジシステムからみた学校教育との違い

もう一つの視点は、進歩制度(バッジシステム)の面から見た学校教育との違いです。

学校教育は、すべての子どもたちに同じレベルの知識を身に付けることを目的としますが、この進歩制度(バッジシステム)は全く違います。

野外活動についての最低限の知識は皆が身に付けてもらいますが、その他は、その子どもがやりたいことに挑戦するのです。

これは、小グループ活動(班制教育)の利点です。

みんなを集めて集団に同じ知識を学習している学校教育ではできない「多様性の教育」ができるからです。

それは、年少のスカウトに教える教師は「年長スカウト」がほぼマンツーマンで教えますから、その内容は必然的に、年少スカウトの理解に応じた教育となるからです。

もちろん、その「年長スカウト」に直前に教える「大人リーダー」は、ちょっと苦労しますが(しましたが)。

(^_-)-☆

この「班制教育」の欠点は、すべての子どもたちに「同じレベル」の知識とスキルを身に付けさせることができないことです。

ほぼ、毎週行われる活動(座学も多いです)に参加しなければ、それらの知識とスキルは得られることはできません。

子どもたちも中学生になると、なかなか忙しいんですよね。

知識とスキルを得られない子どもは、班内ヒエラルキー(階層)が、年下の子どもより下になり、居心地が悪くなります。

この「班制方式」では、教育法式の特性上、全体を一律に底上げすることは困難なのです。

「多様性の尊重」と「経済合理性」は、教育システムにおいては、トレードオフ関係にあるのかもしれません。

●イメージと違って、活動の主体は座学

ボーイスカウトと聞くと、誰しもが「キャンプ」を思い浮かべます。

しかし、その実態は意外と「座学」が多いんです。

上記の進歩制度(バッジシステム)も野外で行う内容も多いんですが、事前の学習は欠かせません。

そもそもキャンプ(野営)は、5~10月が気候的に適期となりますし、行うとしても月1回がよいところでしょう。

コロちゃんの隊では、ボーイ隊の全体活動は、月3回は行なっていました。一回はキャンプでしたが、それ以外は「座学」でした。

そもそも、キャンプ(野営)も、毎回学習テーマが決まっていますので、キャンプ中はみんなすごい忙しさで活動します。時間が分刻みで動いていくのですよ。

楽しみながら、遊びながら、学習する、それがボーイスカウト活動でした。

●子ども全員が同じでなくてもいい

子どもたちも、成長していく中で、学校のクラブ活動に専念したくなる子もいるでしょう。バンド活動に興味を持つ子もいるかもしれません。それは、子どもたちそれぞれの選択です。

ボーイ隊の中でも、リーダーシップがある子、料理スキルが高い子、キャンプファイアーになると盛り上げが得意な子、地図の読めない子、かならずドジをする子、様々いました。

だいたい、すべてが素晴らしくできる子なんて、そんなにいるわけはないんです。

それは大人になった自分の周りを見てもわかります。(それはコロちゃんだけじゃない?)

(*ノ>ᴗ<)テヘッ♡

ボーイスカウト活動は、全員が同じ知識の取得を目指すのではなく、スカウトそれぞれが、それぞれに合ったスキルを身に付けるお手伝いをする「青少年教育活動」なのです。

●楽しみながら、スキルを身に付けられればいい

ですから、学年が進むにつれていつの間にか来なくなるスカウトも多いです。しかし、それは子どもたち自身の選択ですから、良いことだとコロちゃんは、リーダー時代に考えていました。

コロちゃんの子ども二人も、一人はベンチャー隊に上進しましたが、一人はボーイ隊で卒業となりました。

しかし、今から振り返ると、コロちゃん自身非常に楽しいリーダー生活を送りましたし、子どもたちもボーイスカウト活動で身に付けたことは今でも生きていると見ています。

子どもたちは、二人とも山行が大好きのようですし、人生の幅が広がっていると評価できます。

コロちゃんの勝手な思い込みかもしれませんが。

r(^^ ポリポリ

4.ボーイスカウトリーダーはボランティア

上記のような活動を、少年のスカウトが行なっている中で、一緒にリーダーは、あの独特の軍服みたいな制服を身にまとって、街中や山々を闊歩しているわけです。

とにかく、目立ちます。

そして、それを恥ずかしいどころか、何か誇らしげに感じてくるのがボーイスカウトリーダーです。

多くの皆さんは、思いますよね。

あの人たちは(リーダー)どういう人なんだろう?

あの人たち(リーダー)は、お金もらってるのかな?

あの人たち(リーダー)は、なんかいいことあるのかな?

そんなことを考えるのではないかと思います。

なぜかというと、父兄であった最初のコロちゃんがそうだったからです。

だけど、その時には聞けませんよね。自分の子どもが、お世話になっているリーダーに絶対に言えません。

「あんた、いくらもらってるの?」

ヾ(‘д’o)ネェネェ

そして、自分がリーダーになり、10年間も関わりますと、内情には当然詳しくなります。

「全くのボランティアです」

<(`^´)>エッヘン。

仕事は普通のサラリーマンです。

お金は出ません。

制服・備品は全部自腹です。

毎週土日、全部奉仕しても、一円も出ません。

むしろ、持ち出しでリーダーをやっています。

キャンプの夜の飲み物も自腹です。

リーダーたちのお付き合いも自腹です。

「ただね・・・面白いんだよね、楽しいんだよね・・・」

(((╭( ˇωˇ)╯)))ルンルン

子どもたちとの活動の楽しさと、成長を見る喜びは、誰しもが感じます。

そして、ボーイスカウトのリーダーの世界には、一般社会の上下は全く関係ありません。

「社長」でも「医者」でも「雇用者」でも、すべてこのリーダーの世界では平等です。

ボーイスカウトの定められた「理念」にあってさえいれば、言いたいことを我慢する必要や配慮することも、まったくないのです。

自分のやりたいことや「信念」をひたすら貫ける世界だったというのがコロちゃんの感想でした。

リーダーを務めている期間中は、仕事以外と家庭生活以外のすべての時間をこの活動に全力で注力しました。

ここまで行くと「趣味の世界」を超えているような気もしましたが、一般には「男の趣味」にはお金がかかるものです。

車が趣味の男性は、数百万も使いますよね。

お酒が好きな男性も、いっぱい使いますよね。

××が好きな男性も、いっぱい使い・・・げふんげふん。

そう考えると、ボーイスカウトリーダーという趣味は「やりがい」はあるが「お金はあまりかからない」趣味の部類に入っているのではないかと思いました。

なお、たびたび言及していますが、この内容はコロちゃんがボーイスカウト活動に参加していた20年前のことですので、現在ではいろいろ変更されているかもしれません。

また、ボーイスカウト活動は地域ごとに団が作られていますので、地域によって活動内容が違うこともあります。

これは、あくまでも、コロちゃんの記憶と主観ですので、間違っていればご容赦ください。

ボーイスカウト活動とは、このような内容のものなので、お子さんをお持ちの親御さんの参考に少しでもなれば幸いです。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

コメント