おはようございます。昨日のコロちゃんは「パソコンの充電不良現象」にすっかり振り回されてしまいましたよ。

朝の「充電LEDの消灯」から始まり、「編集長&株主様」とのやり取り、その内容のブログ原稿のカキコキ、夕方の「受電LEDの復活」と騒がしい1日となりました。

普段のコロちゃんの生活は、毎日が「予定調和」のゆったりとした時間が流れていますので、いきなり「先行きの見えない事態」が起きると「高齢になった心」がザワザワと揺らぐのですよ。

若い時には、いきなり変わったことが起きると、むしろ「ワクワク」したものなのですが今では真逆になっていますね。

この「ワクワク」から「ザワザワ」への変化が、若者と高齢者の違いかもしれないと思ったコロちゃんでしたよ。

ただこのパソコンの「充電不良」の「原因は不明」ですが、一旦は「充電問題」は解決というか「棚上げ」ですね。

今後もこの「充電不良」がまた起きるかもしれませんが、次はもう少し「心づもり」が出来そうなコロちゃんでしたよ。

今日は「あなたは相続税の対象ですか?」をカキコキしますね。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「コロちゃんには相続税は関係ありませんと、団塊世代の相続税は?」

☆「相続税の実態を見るよと、他の国はどうなっているんだろう?」

☆「相続税の強化は出来るのかな?と、コロちゃんの子どもたちは納税の苦労はないよ」

☆「20代のコロちゃんと商店街」

1.「コロちゃんには相続税は関係ありません」

コロちゃんが、朝コーヒーを飲みながら新聞をバサバサ読んでいると、「相続税、AIが調査」との見出しが目に入りました。

コロちゃんは、自分が70代ということもあり、いずれあっちに旅立つことが確実な年代に入っていますから、少し「相続税」には興味があったのですよ。

さて、あなたが「高齢者」でしたら、あなたの資産は死後に「相続税の対象」となりますか?

それとも、あなたが「若い方」でしたら、あなたの親御さんの資産は「相続税」の対象となりそうですか?

もちろんコロちゃん自身には「相続税」がくるほどの「資産」はありませんよ。コロちゃんは「清貧」ですからね。

だけど、コロちゃんの少しお兄さん・お姉さんの「団塊の世代(1947~1949年生まれ:現在75~77歳)」の方々がそろそろ、その「相続税の対象」になる年代に差し掛かってきています。

だから、コロちゃんは自分とは関係がなくとも「相続税」との記事には反応したのですよ。今日は「相続税」のあれこれを調べてみたいと思いますね。

2.「団塊世代の相続税は?」

上記しました「団塊の世代の方々」は、1970年代~1980年代の「高度成長から一億総中流時代」に、都市部に住宅を購入できた「最後の世代」なのですよ(※)。

(※コロちゃんの見解です)

今では普通の「会社員」が、都市部に「戸建て住宅」を購入することはなかなか難しくなっていますが、「バブル経済(1986~1991年)」以前では可能だったのです。

「団塊世代」以降の世代は、もう「失われた30年」に入っていますから、「住宅購入」は都市部から離れた「地方都市」で購入する方が多くなりましたね。

この「団塊世代」の年齢層の方たちは、「一億総中流時代」の恩恵を一番享受した世代だとコロちゃんは考えていますよ。

現在の「東京都23区の土地価格」は、「坪250万円(杉並区)~1100万円(港区)」ぐらいとされています。

「団塊世代」の方で「東京都内」に住宅を購入した方の土地価格は、現在では標準的な30坪としても7500万円~3億3000万円にもなります。

そうなると「団塊世代」の子どもが相続する土地価格が、1億円を超えていても不思議ではないですよね。

コロちゃんは、今後10~20年のうちには「都市部の団塊世代の相続」が増加すると考えていますよ。

3.「相続税の実態を見るよ」

冒頭の新聞記事によると「国税当局は・・相続税の税務調査などに人工知能(AI)を活用する」と報じています。

コロちゃんは、今後「団塊世代」の年齢が上がるにつれて「死亡者が増える⇒相続税対象者が増える」ことへの対策を「税務当局」は始めたなと思いましたよ。

そこでコロちゃんは、自身には縁もゆかりもない「相続税の実態」を見てみようと思い立ちました。コロちゃんは「相続税」については全く知りませんからね。

➀「基礎控除は3000万円だよ」

最初は、亡くなった方の「資産」がいくら以上なら「相続税」がかかるのかを見ておきましょう。

多分「清貧なコロちゃんの資産」では、「相続税」はかからないと思いますけれどキッチリした数字は知っておきたいですよね。

コロちゃんがポチポチ調べてみると以下でしたよ。

●「『基礎控除』の額は、3000万円+(600万円×法定相続人数)」

●「例えば、相続人が『被相続人の配偶者と子2人』の場合、法定相続人数は3人となり『基礎控除』の額は4800万円」

●「この場合の相続した財産の額が4800万円以下であれば相続税はかからない」

ふむふむ、コロちゃんは妻はもう亡くなっていて「子ども2人」だけですから、相続財産が「4200万円以下(3000万円+600万×2)」なら「相続税」はかからないとなりますね。

φ(゚Д゚ )フムフム…

そうなるとコロちゃんには・・・。

( ̄≠ ̄)クチチャック♪

いやー、見栄はるなー。わざわざ口チャックしなくとも・・・ご推察をお願いいたしますね。

(๑ˇεˇ๑)•¨•.¸¸♪

➁「相続税額は増えているよ」

次は、亡くなる方のどのくらいの割合で「相続税」が徴収されているのかを見てみましょう。

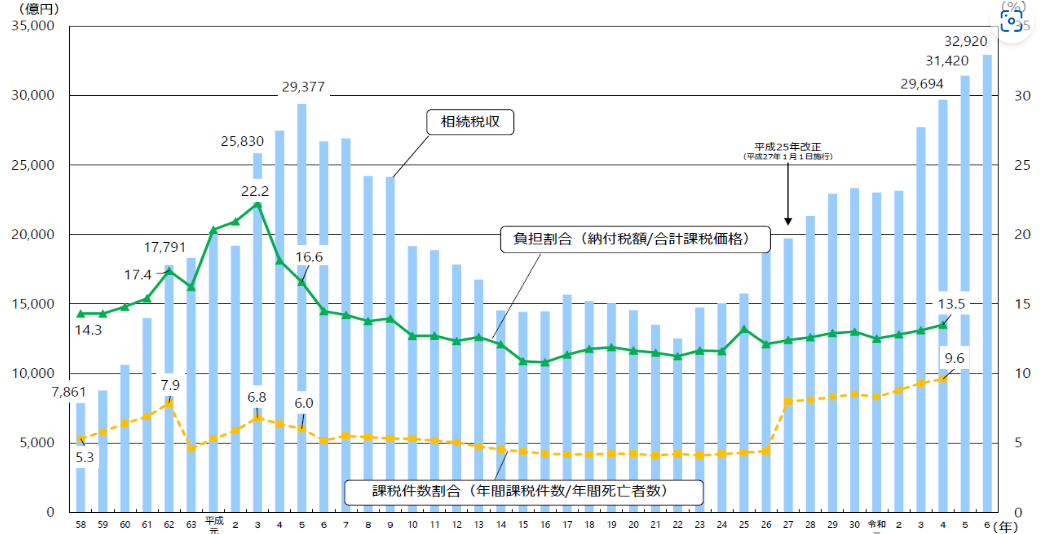

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「財務省 相続税の税収、課税件数割合及び負担割合の推移」より

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e02.htm

出典:財務省 我が国の税制の概要 相続税の改正に関する資料より(3月17日利用)

上記のグラフは、「財務省」が発表した1983年~2024年の「相続税の課税件数割合、および負担割合の推移」です。

青色棒グラフが「相続税収額」です。令和2年(2020年)以降に急激に上昇していますね。その詳細を下記に見てみましょう。

下記に2019年以降の分を、「相続税・贈与税に係る基本的計数に関する資料」から書き出しますね。

◎「死亡者数・課税割合・納付税額・一人当たり税額」

(1000人以下切り捨て)

(少数点以下切り捨て)

(1000億円以下切り捨て)

(10万円以下切り捨て)

➀「2019年」

・「死亡者数 :138万人」

・「課税割合 :8%」

・「納付税額 :1.9兆円」

・「1人当たり税額:1700万円」

➁「2020年」

・「死亡者数 :137万人」

・「課税割合 :8%」

・「納付税額 :2.0兆円」

・「1人当たり税額:1700万円」

③「2021年」

・「死亡者数 :143万人」

・「課税割合 :9%」

・「納付税額 :2.4兆円」

・「1人当たり税額:1800万円」

④「2022年」

・「死亡者数 :156万人」

・「課税割合 :9%」

・「納付税額 :2.9兆円」

・「1人当たり税額:1800万円」

⑤「2023年」

・「死亡者数 :157万人」

・「課税割合 :9%」

・「納付税額 :3.1兆円」

・「1人当たり税額:1900万円」

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e07.htm

(出典:財務省:相続税・贈与税に係る基本的計数に関する資料より:3月17日利用)

上記の数字は、グラフとは別の財務省の資料から書いています。

うーむ、「➀2019年に1.9兆円」だった「相続税収総額」が、「⑤2023年には3.1兆円」にまで増加していますね。

( ̄へ ̄|||) ウーム

これは「死亡者数が19万人も増えている」ことと、「1人当たり税額が200万円も増えている」ことによるものですね。

後者の「税額が増えている」のは、「土地・株式の値上がり」が理由でしょうね。「相続税」のトレンドは、「相続税額・1人当たり税額」ともに増加の一途となっています。

その背景にあるのは「高齢者の金融資産の増加と土地・株式価格の高騰」だと、コロちゃんは考えていますよ。

なお、上記のグラフをよく見ると「黄色の線グラフ(課税件数割合)」が、平成26年(2014年)のところでピョコンと跳ね上がっています。

これは「2015年」から相続税の「基礎控除」が、それまでの「5000万円から3000万円」に下がったことによりますね。

コロちゃんはこれを見て、「なんだ相続税の徴税額の引き上げって簡単にできるんじゃないの」って思いましたよ。

現在の「政府」は、「年金改革法案の改正」で「基礎年金の底上げ」を計画していますが、将来的に必要とされる「2.6兆円の財源」の捻出に四苦八苦しています。

だったら、上記で見たように「⑤2023年の相続税額3.1兆円」なのですから、これを2倍にまで引き上げれば、直ぐに財源は生まれると思いますよ。

コロちゃんは、ここに「財源がありますよ」と大声で叫びたい気持ちですよ。

③「相続人1人当たりの相続額は?」

さて、皆さんの気になることは、お国が「相続税額」をいくら徴収しているかよりは、やはり「相続人」がどの位の金額を相続しているかだと思いますね。

人間は、自分の財布を覗かれることはイヤですけれど、他人の財布は覗いてみたくなるものですよね。

そこでコロちゃんは、「いい相続(株式会社鎌倉新書が運営する情報サイト)」の「相続手続きに関する実態調査(2024年)」から、世の中の皆さんがいくらぐらい相続しているのかを見てみましたよ。

下記でしたよ。

◎「相続財産の総額」(小数点未満切り捨て)

➀「1000万円未満 :42%」(ボリュームゾーン)

➁「1000~2000万円未満:14%」

③「2000~3000万円未満:12%」

④「3000~4000万円未満:10%」

⑤「4000~5000万円未満: 7%」

⑥「5000~1億円 :10%」

⑦「1億円以上 : 2%」

https://www.i-sozoku.com/navi/survey2024/

(出典:いい相続:【第2回】相続手続きに関する実態調査(2024年)より:3月17日利用)

ふむふむ、「➀1000万円未満:42%」がボリュームゾーンなのね。

(σロ-ロ)✧フムフム

みんな、そんなに財産を持っていないよねー。なんか、ここで安心するコロちゃんって、「小物感」が丸出しですね。

だけど、「高齢者の皆さん」ご安心ください。みんなそんなに資産を持っていないですよ。

そして「高齢の親ごさん」を持っている「若い皆さん」頑張って生きて下さいよー、あなたたちが「上昇する余地」が沢山あるようにあまり残さないのは「親心」ですよー。

( 」´0`)」オォーイ!

えへへ、ものは言いようですね。

( ◍´罒`◍)エヘヘ

西郷隆盛は、「子孫に美田を残さず」という言葉を残したようですね。まったくいーい言葉ですね。

(*^ー^)V ブイ

4.「他の国はどうなっているんだろう?」

次に、この「相続税」はよその国ではどうなっているのでしょうか。他国と比べて「日本」の相続税は高いのでしょうか、それとも低いのでしょうか。

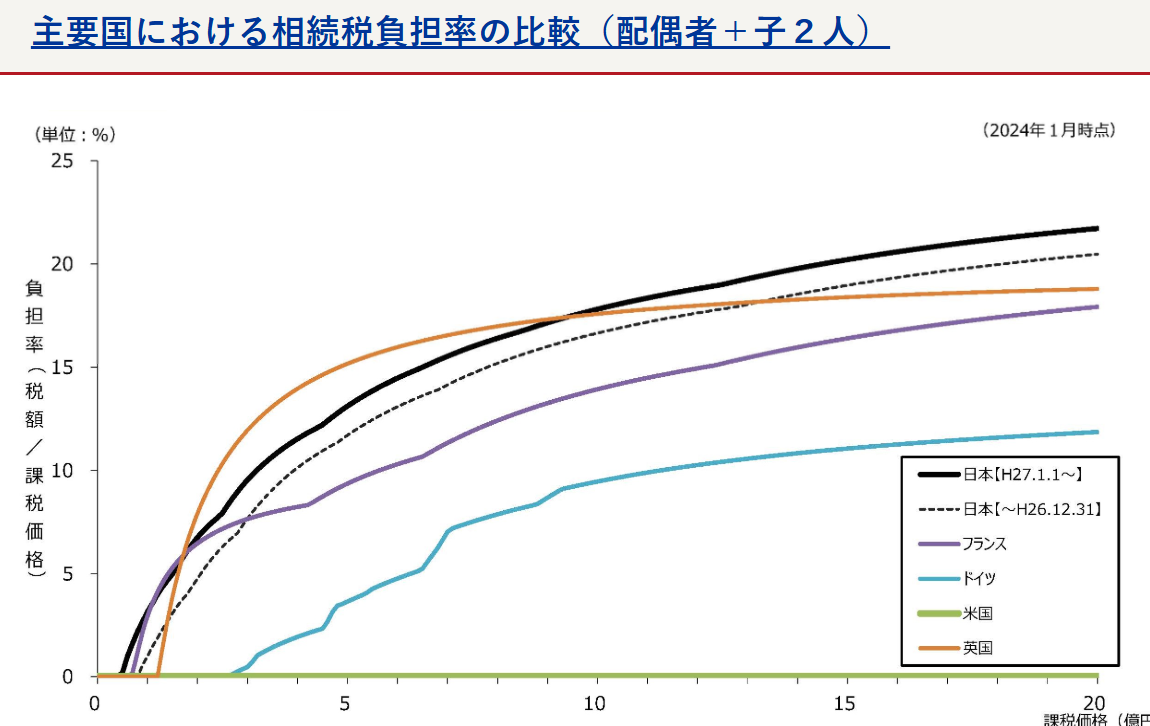

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「財務省 主要国における相続税負担率の比較」より

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/itn_comparison/j05.htm

出典:財務省:相続税、贈与税など(資産課税)に関する資料より:3月17日利用

上記のグラフは、「財務省」が発表している「主要国の相続税の負担率の推移」です。下に書き出しますね。「相続税負担率」が高い順ですよ。

◎「相続性負担率」(負担率が高い順)

➀「日本 (黒ライン)」

➁「英国 (茶ライン)」

③「フランス(紫ライン)」

④「ドイツ (青ライン)」

⑤「米国 (鶯ライン)」

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/itn_comparison/j05.htm

(出典:財務省:相続税、贈与税など(資産課税)に関する資料より:3月17日利用)

皆さん、上記のグラフでおかしなところがあったのに気が付きましたか?

(*´・д・)はて?

まず「一番相続税が高い国」は「➀日本」ですよね。その次から「②英国・③フランス・④ドイツ」と下に下がります。

ところがドンべの「⑤米国のラインの鶯ライン」って、どこにあるの?

((( ;゚Д゚))エッ!?

よーく見ると、グラフの下のラインと同じところに這いつくばって引かれているのですよ。

(゚Д゚)ナンダナンダ

コロちゃんは、どういうことだと思って、ポチポチ調べてみましたよ。そうしましたら以下でしたよ。

◎「アメリカの相続税」

➀「アメリカの相続税は基礎控除額が高いため、ほとんどの家庭では課税されない」

➁「1399万㌦(約21億円)以上の資産を持っている場合にのみ相続税が発生(2024年現在:2025年より500万㌦に下がる予定)」

おー、さすが「世界ナンバー1の国」のアメリカですね。

( ̄o ̄)oオー

だけど「21億円の資産」って、日本では「大富豪」ですよ。それがアメリカでは、やっと「お金持ちの入り口」なの?

これは実質的には、「相続税はない」ことと変わらないんじゃなのかなー?

( ̄へ ̄|||) ウーム

どうやらアメリカでは一部の超リッチな富裕層以外は、相続税は払わなくとも良いようですね。アメリカの「貧富の差」が大きいのはこんな事にも理由があるのかも知れませんね。

また「相続税のない国」も、世界にはありますよ。以下ですよ。

◎「相続税のない国」

➀「中国」

➁「イタリア」

③「カナダ」

④「インド」

⑤「シンガポール」

⑥「マレーシア」

資産をたくさん保有している「富裕層」には、これらの国がうらやましいでしょうね。コロちゃんは、その「資産」自体がほとんどないですから、まったく気にしませんけどね。

ただコロちゃんは、日本の1980年代の「一億総中流社会」の成立には、この「相続税の存在」が一助となっていたのではないかと思っていますよ。

「相続税」は「格差の是正」には、とても良い制度ですよね。

だから「日本社会」で現在進行している「格差の拡大」を防ぐには、「相続税の徴収強化」は一つの有力な手段だと思っていますよ。

5.「相続税の強化は出来るのかな?」

日本で「相続税」が初めて施行されたのは、「明治38年(1905年)」です。その理由は「日露戦争(1904~1905年)」の戦費を賄うためです

「消費税の増税」もそうですが、とにかく「増税」には国民の反対が強いです。だから「戦争」でもないとなかなか「新税の創設」や「増税」は出来ないのが通例となっています。

この「日露戦争のための相続税創設」は、その「導入理由」にもかかわらず、「日露戦争後」も廃止されることもなく現在まで続いています。

コロちゃんは、本を読む中で「給料から税金を天引きする所得控除制度」の導入が「真珠湾攻撃」の前年の1940年だったことを知りましたよ。

もちろん、その「所得控除制度の導入の理由」は、「対米戦争の戦費をスムーズに徴収するため」とされています。

一度導入された「税金」や「徴税制度」が、その「導入理由」に関わらずに、その後ずっと継続されることは「歴史的事実」です。

逆に言えば「大きな増税制度の導入」は、戦争でもなければ出来ないとも言えますね。

コロちゃんが知っている事例では、「中国の相続税導入へ向けた動きのその後」です。

「中国」では、上記でも書いてあるように「相続税制度」がありません。どんな「富裕層」でも無税で子どもたちに資産を相続することが出来ます。

コロちゃんが知る限りでは、「中国」では2017年以降何度も「相続税(遺産税)導入」の議論は出ていますね。

「共同富裕」はそのスローガンでした。

しかし、その後「不動産バブル」が崩壊する中で、「共同富裕」というスローガンは使われなくなってしまっています。

中国の「相続税導入」の議論も、その過程で立ち消えとなってしまったようですね。

コロちゃんは、あの強力な「権威主義国家・中国」でも出来ない「相続税制度」の導入の話を聞いた時に、選挙がある「日本」で果たして「相続税」の強化が出来るものかと疑問を抱きましたよ。

ただコロちゃんは「増税論者」です。

今の日本では「年金改革」でも「少子化対策」でも、いつも「財源がない」と騒いでいるのですから、どんな種類の「税金」でも「増税の議論」は常に進めて欲しいと思っていますよ。

6.「コロちゃんの子どもたちは納税の苦労はないよ」

上記で「2023年の全国の相続税課税割合は9%」だと書きました。簡単に言えば「亡くなった方の10人に1人」の遺族が相続税を払っているわけです。

だから「9割の大部分の方たち」には「相続税の苦労」はないと言うことですね。

しかし、これを「東京23区」に限ってみると、たちまち「相続税課税割合」が跳ね上がります。下記ですよ。

◎「相続税課税割合:東京23区:高い順」(小数点以下切り捨て)

➀「千代田区:46%」

➁「渋谷区 :35%」

③「世田谷区:31%」

これを逆に言えば「相続の苦労が多い地区」と言えますね。

えっ、「そんな苦労ならしてみたい」ですか?

うーむ、まあそのあたりは「価値観」によりますね。

( ̄へ ̄|||) ウーム

上記の「①千代田区」はビル街ばかりで、商店街もスーパーマーケットも無かったように思えますね。

コロちゃんは、1970~1980年代にかけて東京の「板橋区の下町」に住んでいましたから、生活臭がない「千代田区」には住宅地としての魅力はないと思っていましたよ。

そして「渋谷区」は、たぶん「松濤や神山町のお屋敷町」でしょうし、「世田谷区」も「等々力や代沢のお屋敷町」でしょう。

あんな所に住めるのは、少なくとも3代以上前からのお金持ちじゃないと無理ですよ。だって、この地域はみんな「広い土地に大きなお屋敷」ばかりですよ。

そんなところは「生活費」だって、普通の会社員じゃ維持費も出ないと思いますよ。

だからコロちゃんは、そんな「高い相続税の方たち」をうらやましいとは、ちょっとしか考えませんでしたからね。

「ちょっとは考えたんかーい!」

(x_x) ☆\( ̄ ̄*)バシッ

お約束の突っ込みが出たところで、コロちゃんの子どもたちは「相続税の苦労はしなくて済む」という喜ばしい結論で、今日の話題はお開きとしますね。

7.「20代のコロちゃんと商店街」

最後に1970年代にコロちゃんが住んでいた、「板橋区」でのお買い物の風景の「コロちゃん話」をしますね。

時代は「バブル経済(1986~1991年)」のはるか以前の1970年代の半ば頃です。

コロちゃんと妻の住んでいたアパートから、歩いて10分ぐらいの所に「スーパーマーケット」がありました。

当時は「自家用車を保有している若者」はほとんどいない時代です。当然にして「お買い物」は歩いて行くか自転車で行くかしかありません。

コロちゃんと妻は、いつも歩いて近所の「よしや」という「スーパー」でお買い物をしていましたね。坂の途中にある「スーパー」でしたよ。

「スーパー」の少し先の坂下に行くと「八百屋さん・魚屋さん・肉屋さん」、そして「金物屋・洋品屋など」が並んでいる商店街がありましたね。

まだ「ホームセンターやユニクロ」が出店してくる前のことですよ。

コロちゃんと妻は、いつも歩いて「商店街」を見て回りながら「これはスーパーより安売りだね」とか「この店は高いな」とか話しながら歩くことが常でしたよ。

妻は「野菜は八百屋さん」で買うことが多かったですよ。安くて新鮮だったようですね。

1970年代の東京都の下町では、「商店街」と「スーパー」が共存していたのですよ。「スーパーの価格破壊戦略」が始まる少し前のことでしたね。

そしてコロちゃん夫婦は、「お買い物」が終わると、炊事と夕食、そして一緒に銭湯に行くまでが夕方から夜の日課でしたよ。

炊事は共用の炊事場で妻が行ない、洗い物はコロちゃんの役目でしたね。

あの頃は楽しかったなー。コロちゃんと妻がまだ「20代」だった頃のことでしたよ。

(・_・;).。oO(台詞)

今日は「相続税」のお話しですが、あれこれ「筆の滑るまま」に書き散らしてしまいました。

「相続税」など、関係がないとお思いになる方もいらっしゃるかと思われますが、平にご容赦お願いしますね。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

コメント