おはようございます。今朝コロちゃんが「ゴミ袋」を手にぶらさげながら、ワンコと散歩に出ましたら、角にある「ゴミ置き場」で近所の「おばあさん」に出会いました。

この「おばあさん」も、また「ゴミ袋」を出しに来ていたのです。

コロちゃんは、元気よく「おはよー」と声をかけましたよ。そうしましたら「おばあさん」は、「おはよ。ね、ね、お米どうしてる?」と聞くのですよ。

コロちゃんは、知り合いの農家から「縁故米」を買っていますけど、以前にこの「おばあさん」にその「知り合いの農家」を紹介したことがあったのです。

ところが、その「知り合いの農家」は、もう「手持ちのコメがなくなった」と夏の初めに言っていたのです。

どうやらこの「兼業農家」には、今年の「コメ不足」であっちこっちから「コメが欲しい」との声が殺到していたようですね。

そこでコロちゃんは、次のように「おばあさん」に言ったのです。

「うん、あそこの農家と前回話した時には、新米は10月取り入れと言っていたよ。収穫が終わったら電話くれるって」byコロちゃん

「そう言えば、昨日スーパーに行った時に『備蓄米(5㌔2000円)』が6袋ほど棚にあったよ」byコロちゃん

「おばあさん」は、「さっそく、今日スーパーに行ってみるよ。ありがとうね」と喜んでいましたよ。

コロちゃんは、その後ワンコと散歩してきましたが、朝から「人の役にたったこと」でちょっと嬉しい気分になりましたよ。

そんな「気分がホッコリのコロちゃん」が、今日は「あなたは剥奪感を感じていますか?」をカキコキしますね。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「いま男性に剥奪感が広がっているの?と、生活の不満も男性が高いよ」

☆「剥奪感へのコロちゃんの視点と、背景には中間層から転落の恐怖が」

☆「経済成長への2つのアプローチと、コロちゃんと長時間労働」

1.「いま男性に剥奪感が広がっているの?」

コロちゃんが、朝コーヒーを飲みながらiPadで「日経電子版」をポチポチ読んでいると「男性に広がる『剥奪感』絶望が向かう先は?」との見出しが目に入りました。

コロちゃんは、この「剥奪感」と言う尖った言葉にビックリしましたよ。キツイ言葉ですよね。

さっそく記事を読んでみると「男性学を研究する伊藤公雄京大名誉教授」が「男性優位の社会が揺らぎ、従来の価値観に縛られた人々の絶望や危機感が自身や社会に向かっている」というのですよ。

記事では「男性の剥奪感とは何ですか?」とのインタビューに対し、以下のように「伊藤名誉教授」は答えています。

「社会の多様化に対応できない男性たちの間で生まれた『何かを奪われつつある』という感情だ」by伊藤名誉教授

そして、その「剥奪感の類例」を以下の4つにまとめています。

◎「剥奪感の類例」

❶「経済的な剥奪」

・「実質賃金が上がらない」

❷「社会的な剥奪」

・「突然女性の上司が現れて社会的地位が脅かされる」

❸「精神的な剥奪」

・「何をしても無駄だ」

❹「性的な剥奪」

・「女性とうまく交流できない」

うーん、何となくわかるような気がするなー。

( ̄へ ̄|||) ウーン

だけど、これって「今まで得られて当然」と思っていた利益が、自分は「得られないことの不満」なんですよね。

つまり「既得権の剥奪感」というわけですよね。

コロちゃんは「昭和の人間」ですから、「だったら頑張れば良い」とか「社会を変えれば良い」とつい考えちゃいますけれど、この「剥奪感」と聞くと「今の若者は内向きになった」と思いましたよ。

この「伊藤名誉教授」は、続けて「男らしさの呪縛に強く縛られている男性は、みたされないモヤモヤを自分や他人に向けることになる」と答えています。

そして「米国では『白人』『男性』であることで優位性を保ってきた人々が剥奪感を抱き、トランプ大統領に熱狂」と指摘しています。

さらに「日本では、剥奪感を持った男性たちが7月の参院選で『何かを変えてくれる』と期待して国民民主党や参政党に票を投じているように見える」と分析しているのですよ。

コロちゃんは、この「剥奪感」と言う言葉で「現在の世の中」を表現した秀逸さに、ちょっとこれを「深掘り」してみようかと考えましたよ。

なお、この「日経新聞電子版」の「男性に広がる『剥奪感』絶望が向かう先は?」の見出しの「伊藤名誉教授のインタビュー記事」をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。

2.「生活の不満も男性が高いよ」

さてコロちゃんは、この「男性の剥奪感」を調べた「世論調査」や「アンケート」を探してみましたよ。

そうしましたら、その逆の「女性が男性より待遇が悪い不満」を調べた調査は多いのですが、「男性の剥奪感」を調べた「アンケート調査」は見つかりませんでした。

しかし「社会への不満」を尋ねた調査はありましたよ。これは「内閣府」が定期的に調査をしています。

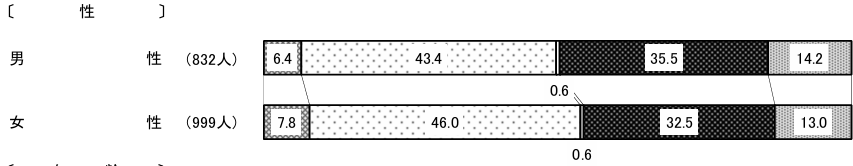

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「内閣府 現在の生活の満足度」より

https://survey.gov-online.go.jp/202412/r06/r06-life/gairyaku.pdf出典:内閣府 世論調査 -国民生活に関する世論調査(令和5年11月調査)より:7月5日利用

上記のグラフは、「内閣府」が発表した「国民生活に関する世論調査」の「現在の生活にどの程度満足していますか?」の「男女別の回答」です。下に書き出しますね。

◎「Q.現在の生活にどの程度満足していますか?」(小数点以下切り捨て)

➀「男性」

・「やや不満:35%」

・「不満 :14%」

●「不満合計:49%」

・「やや満足:43%」

・「満足 : 6%」

〇「満足合計:49%」

②「女性」

・「やや不満:32%」

・「不満 :13%」

●「不満合計:45%」

・「やや満足:46%」

・「満足 : 7%」

〇「満足合計:53%」

https://survey.gov-online.go.jp/202412/r06/r06-life/gairyaku.pdf

(出典:内閣府 世論調査 国民生活に関する世論調査 令和6年より:9月26日利用)

あー、調べてみたら「不満※」は「男性が49%」で「女性が45%」と「男性の方が高い」ですよ。

( ̄Д ̄*)アー

(※不満=やや不満+不満の合計値)

これはコロちゃんも「計算」してみるまで分かりませんでしたよ。ちょっと意外ですよね。

だって「給料」は同じ仕事をしていても「女性の方が低い」のですから、「女性の不満が多い」と思っていましたが、世論調査ではその逆に「男性の不満が多い」となっていましたよ。

うーむ、現在の世の中では「男性がの方が剥奪感も不満も多い」となっているようですね。

(´ヘ`;)ウーム…

また、「男女別」ではなく「年代別」で見ると「40代の不満」が「54%」と一番高くなっていましたし、過去を遡ってみると「2021年以前の不満は20%台」と低かったですよ。

その後急激に「不満」が増えてきていましたよ。下記でしたよ。

◎「不満割合の推移」(少数点以下切り捨て)

➀「2019年:25%」

➁「2021年:44%」(コロナ禍)

③「2022年:47%」

④「2023年:50%」

⑤「2024年:47%」

https://survey.gov-online.go.jp/202412/r06/r06-life/gairyaku.pdf

(出典:内閣府 世論調査 国民生活に関する世論調査 令和6年より:9月26日利用)

あらら、「不満の割合」は、「➀2019年の25%」から「➁2021年以降はいきなり40%台」に上昇していますよ。

( ¯ O¯)アララ!

よくデータを見ると「2010年代はほとんど20%台」ですよ。どうやら「国民の皆さんの不満」は「2020年代」になってから急に跳ね上がっているようですよ。

これを見ると、現在は「不満も高まっているし、男性の剥奪感も高まっている社会だ」となっているようですよ。

3.「剥奪感へのコロちゃんの視点」

さて、ここからはコロちゃんの考え方をちょっと書いてみますね。

冒頭でコロちゃんは、「剥奪感と言う言葉にビックリした」と書きましたけれど、コロちゃんになじみのあった言葉に「疎外感」と言うのがありました。

「疎外感」とは、「社会的孤立」とかの「仲間から切り離されて孤立していると感じる心理的な感覚」のことです。

「剥奪感」と似ていますが、「剥奪感」には「被害者のイメージ」が強く込められているように感じましたよ。

だけどなー、「既得権を剥奪」されたら、不満を感じるのは分かりますけど、その「既得権」が「男性優位社会の既得権」だったら、なくなっても仕方がないように思えますよ。

(´ヘ`;)ウーム…

コロちゃんは、今の社会に「男性の剥奪感」が広がっているとしたら、その理由には「個人的視点」と「社会的視点」の二つがあるように感じていますね。次に書いてみますね。

①「人の輪が狭く小さくなったよ」

前者の「個人的視点」とは、現在の会社などの「人間関係のサークル(繫がり)」が狭くなったことですね。

コロちゃんが、青年だった1970年代頃には、どこの「会社」でも「社員同士の飲み会」や「友人との遊びのサークル」が活発に行なわれていました。

コロちゃんも、週に2~3回は「飲み二ケーション」や月に2~3回の「麻雀」や「ボーリング」に、誘ったり誘われたりしていましたよ。

それらは「煩わしい面」もありましたが、お互いに「悩みや鬱憤」を相談したり、別の視点からのアドバイスを受けたり、「価値観が揉まれる役割」を果たしていました。

今の言葉で言うと「多様性」に接する機会にもなっていたのですよね。

それが現在では、良くも悪くも「個人のサークル」は小さくなっています。

コロちゃんは、「男性が剥奪感」と言う「被害者意識」を持つことには「多様な意見」に接する機会が減っている事が関係しているように思いますよ。

②「分け合えるパイも小さくなったよ」

上記は「個人的視点」ですが、もう1つ「社会的視点」もあります。

冒頭の「伊藤京大名誉教授」が、「突然女性の上司が現れて社会的地位が脅かされる社会的剥奪」を提起していましたよね。

コロちゃんは、「日本社会が低い成長率」を長年続けたことにより、「分け合うパイが小さくなった」と考えているのです。

日本の過去の「経済成長率」は以下の通りでした。

◎「実質GDP成長率推移」

➀「1956~1973年度:平均9.1%」(18年間)

➁「1974~1990年度:平均4.2%」(17年間)

➂「1991~2023年度:平均0.8%」(33年間)

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0001.html

(出典:労働政策研究・研修機構:早わかり グラフでみる長期労働統計:バックデータより:9月26日利用)

ふーむ、大分下がっていますね。

( ̄へ ̄|||) フーム

上記の期間の「GDP成長率」は、「①9.1%」⇒「②4.2%」⇒「③0.8%」と減少してきています。

コロちゃんが青年だった「1970年代~1980年代」には「①9.1%」~「②4.2%」だったのですよ。「昭和の時代」は「成長率が高かった」のですから、当然分け合える「パイ」も大きかったのです。

「会社」での「売り上げも伸びていた」ですし、「社内のポスト」も増えていましたよ。

それが、ここ30年間は「➂1991~2023年度:平均0.8%」と「低い成長」となってしまいました。

当然「会社の売り上げ」は横ばいですし、「社内のポスト」はむしろ減っているかも知れませんね。

そうなれば「少ないポスト」を大勢で争うのですから、「不満」も大きくなるでしょうね。

その背景の下で「女性が上司」となった時の「剥奪感」も強く感じるようになったのではないかというのがコロちゃんの考えですよ。

4.「背景には中間層から転落の恐怖が」

コロちゃんは、「男性が剥奪感」を感じる背景には「中間層から転落」することへの恐怖感があるのではないかと考えているのです。」

上記で書いたように、コロちゃんの「青年時代」は「大きな経済成長がある社会」でした。ですからコロちゃんの様な「下積みの人間にも賃上げの恩恵」は落ちてきましたよ。

人間とは誰しもが、自分が「1万円」を得ていれば、たとえその時に「富裕層が100万円」を得ていても、満足するものですよ。

しかし現在では、「富裕層が株高で100万円」を得ても、「会社員」は物価の上昇を考えればほとんど「ゼロかマイナス」に落ちてしまっています。

これでは、多くの「男性の会社員」が「中間層から転落の恐怖」を感じていても不思議はないですよね。

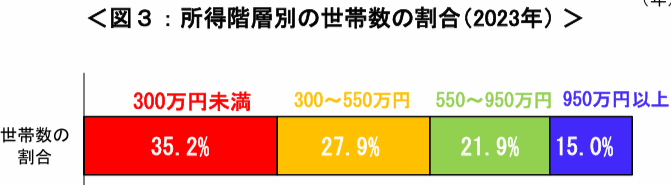

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「内閣府 所得階層別の世帯数の割合(2023年)」より

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/1101/shiryo_01.pdf

出典:内閣府:経済財政諮問会議:足下の経済状況と今後の課題より:9月26日利用

上記のグラフは、「内閣府」が発表した「所得階層別の世帯数の割合」です。下に書き出しますね。

◎「所得階層別の世帯数の割合」(小数点以下切り捨て)

➀「950万円以上 :15%」(富裕層)

➁「550~950万円:21%」(中流層)

➂「300~550万円:27%」(中流層)

④「300万円未満 :35%」(貧困層)※

(※カッコ内はコロちゃんが勝手に書きました)

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/1101/shiryo_01.pdf

(出典:出典:内閣府:経済財政諮問会議:足下の経済状況と今後の課題より:9月26日利用)

おー、わかりやすいですね。

(o゚Д゚)オー

一番上の「➀950万円以:15%」は「富裕層」でしょう。

そして「➁550~950万円:21%」と「➂300~550万円:27%」の「合計48%」が「中流層」で、一番下の「③300万円未満:35%」が「貧困層」とコロちゃんが勝手に決めました。

なお清貧のコロちゃんは、当然「③300万円未満:35%」の「貧困層」の一員ですよ。

さらにこの数値に、「2023年の世帯数:5600万世帯」をかけ合わせて計算すれば、この時点の日本の「階層構造」がハッキリ目で見えるようになりますよ。以下でしたよ。

◎「日本の階層分布数」(総世帯数:5600万世帯:2023年:10万世帯以下切り捨て)

➀「富裕世帯数: 840万世帯」

➁「中流世帯数:2600万世帯」

③「貧困世帯数:1900万世帯」(コロちゃんはココ)

上記は、コロちゃんがざっくり計算したものですが、あまり実数との差は大きくないと思っていますよ。

誰しもがこの中の「➁中流世帯数:2600万世帯」にとどまっていたいですよね。

この「中間層」から「落ちたくないという心理」が「男性の剥奪感」に向かっているのではないかと言うのがコロちゃんの考えですよ。

5.「経済成長への2つのアプローチ」

さて最後に、ちょっとコロちゃんが考える「経済成長へアプローチ」への「リベラルと保守の違い」を書いてみますね。

上記でここまで「剥奪感」について考えてきましたが、「背景に経済成長が出来ない日本」があるわけですよね。

そこで「何とかしてもっと高い経済成長をしよう」とのアプローチに、「リベラルと保守の違い」があると言うのがコロちゃんの考え方です。以下に2つの違いを書いてみますね。

◎「経済成長へのアプローチの違い」

➀「リベラルの成長戦略」

・「女性の働く時間・地位を男性と同じまで引き上げる」

・「多様性を受け入れてイノベーションを起こす」

・「欧米のスタイルを踏襲」

・「男性が剥奪感を感じる」

②「保守の成長戦略」

・「金融緩和と財政政策で成長」

・「アベノミクスの継続」

・「職場のあり方は男性優位」

・「男性が剥奪感を感じない」

上記の➀➁は、あくまでもコロちゃんの見方ですよ。

「➀のリベラル戦略」は「欧米で既に実施済み」ですから、ある程度の「実現可能性」はあると思われます。

ただ「男性の剥奪感」はありますから、社会的摩擦は避けられませんね。

しかし、「➁の保守の成長戦略」は、「男性優位の昭和のシステムを許容する」と言う点で「男性には居心地が良い・剥奪感を感じない」かもしれません。

ただ「成長戦略」は「アベノミクス」の時に行なわれた「金融緩和・財政投入」の継承となります。

これですと、「2013年~2020年(安倍第2次政権)」の「成長率が平均0.8%」だったことを振り返ると、「高い経済成長」は期待が出来ないとコロちゃんは考えていますよ。

「男性の剥奪感」と言う視点から見ると、「➀リベラルの戦略」では、どうしても生まれてしまうでしょうね。だって「男性の既得権の剥奪」なんですからね。

逆に「保守の成長戦略」は、できるだけ「男性主導の同調型集団主義」を残そうとしているようにコロちゃんには思えますよ。

冒頭の「伊藤京大名誉教授」は、以下の2つを提起していましたよ。

◎「伊藤京大名誉教授の今後求められるもの」

①「男性主導の職場環境を見直して、多様性と活力ある社会に転換することが求められる」

②「他者への共感能力や自身への配慮といった男性の『ケアの力』を要請していく必要がある」

これを読む限りは、「伊藤京大名誉教授」もコロちゃんと同じ見方としていると考えましたよ。

もう「女性」が共働きで働くのが当たり前の社会となっているのですから、「男性の剥奪感」は昭和から令和への「転換の摩擦」と考えて乗り越えていただきたいとコロちゃんは思っていますよ。

6.「コロちゃんと長時間労働」

今日のテーマは、「あなたは剝奪感を感じていますか?」でしたが、コロちゃんは上記したように「男性の剥奪感」は「昭和から令和への転換の摩擦」ととらえていました。

そこで最後の「コロちゃん話」は、「昭和の働き方」として「コロちゃんの昭和・平成時代の長時間労働」を書きますね。

コロちゃんは、「1980~1990年代」に30代~40代で「2人の子ども」を育てながら「住宅ローン」も抱えた生活をしていました。

その頃のコロちゃんは、家族4人の生活を成り立たせる「給料」を持って帰らないとならないと、いつも「プレッシャー」を感じていましたよ。

元々、当時のコロちゃんは「学歴や高度なスキル」などは一切持っていませんでした。その上で「高い給料を得るため」には「長時間の残業」で一生懸命に働くことでしたよ。

「日本」で、それまでの「週40時間労働」から「週40時間」に代わったのは「1994年」です。

しかし「経過措置」がありましたので、全産業部門に広がったのはそれから10年後の「2004年」でしたね。

ですから「1980~1990年代」の青年コロちゃんは、毎月「100時間を超える残業時間」を毎年続けることが出来ていたのですよ。

「学歴・スキル」がなくとも、「長時間」働けば給料はそれだけ上がりますよね。何とも「効率が悪い働き方」でしたが、当時のコロちゃんには他に選択肢を思いつかなかったのですよ。

このような「働き方」は、2000年代の半ばまで続きましたよ。今から振り返って考えてみると、コロちゃんは「よく身体を壊さなかったものだ」と思いますよね。

ちなみに、「過労死の労災認定」で使われる「過労死ライン」は、発症前「1ヶ月で100時間超」、または発症前「2~6ヶ月の平均で月80時間超」の「時間外労働」が目安とされています。

間違いなく当時の青年コロちゃんは、「過労死規準以上」の「長時間の残業(月100時間超)」を続けていましたね。

そして、「会社」はそれを「禁止」するどころか、むしろ「奨励する雰囲気」があった時代でしたよ。

コロちゃんはその後「60代」になってから「大腸がん・悪性リンパ腫」に罹患(後に治癒)していますが、その長年の「長時間労働」が影響していたのかも知れませんね。

実際にコロちゃんは、当時同僚で職場で倒れてから亡くなった人を2人見ています。

お一人は「脳疾患」で会社の浴場で倒れていました。もうお一人は、「体調が悪い」と入院後の1週間後に「肝臓がん」で亡くなっています。

このお二人とも、真面目に「長時間働いていた方」でしたから、当時でも「働きすぎだよ・がんばりすぎだよ」と同僚から言われていた方たちでしたね。

まさに「過労死」ですよね。

なお、この「過労死」と言う言葉が日本で拡がったのは「1990年代」に入ってからです。「昭和時代(1926~1989年)」には、まだあまり知られていませんでしたよ。

現在のコロちゃんにとっては、全て「過ぎ去った時のかなたの出来事」なのですが、まあその結果が現在の「清貧コロちゃんの生活」に着地したのですから、「まあ良かったかな」と思っていますよ。

だだ、今の「若い方たち」には、絶対に「お勧めできない働き方」でしたよ。

今日の「コロちゃん話」は、「昭和から平成にかけてのコロちゃんの長時間労働の話」でしたよ。こんな時代もあったんだって、笑って読んで下されば嬉しいですよ。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

コメント