おはようございます。コロちゃんは、つい先日「楽天市場」でワンコの「ペット用バリカン」を注文したのですよ。

今まで使っていた「ペット用バリカン」は、もう4年程使っていたもので、「充電機能」がダメになってしまったのですよ。

それで、先日コロちゃんちを訪れた「長男一家家長様」に相談したところ、Amazonのレビューで「☆1つの評価を読んで決めた方が良い」とアドバイスを貰ったのです。

それまでコロちゃんは、「レビュー評価は☆5つ」のしか読んだことなかったので、「それはどうして?」と聞くと、以下のように教えてくれたのですよ。

「☆5つのコメントはあてにならないのがほとんどだよ。☆1つの悪い評価を調べて値段を考慮して決めるのがいいよ」by長男一家家長様

へー、そうなんだ。

( ¯ㅿ¯)へー

コロちゃんは「☆1つのレビュー」はダメダメ評価だから読んでいませんでしたよ。逆なんですね。そう言えば「レビューを書けばクーポンがもらえる」とか書いてありましたよね。

ということは「☆5つのレビュー」の中には、サービス狙いのいい加減な評価が混じっていると考えた方が良いという事でしょうか。

コロちゃんは、さっそくそれを頭に起きながら「楽天市場」で「ペット用バリカン」を購入しましたよ。これで今年の夏も、ワンコは涼しく過ごせそうですよ。

そんな作業を終えてホッとしたコロちゃんが、今日は「経済成長は出来るのか?」をカキコキしますね。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「電気・ガス・ガソリン補助金は続けられるみたいよと、税収は大幅増となっているよ」

☆「税収の推移ほど生活は楽になったのか?と、経済の成長実現には何が必要か?」

☆「コロちゃんの予想は、低い成長率のまま推移するだよと、コロちゃんとバブル後の新宿」

1.「電気・ガス・ガソリン補助金は続けられるみたいよ」

コロちゃんが、朝コーヒーを飲みながら新聞をバサバサ読んでいると「電気・ガス補助再開を」との見出しが目に入りました。

コロちゃんは、この「電気料金補助金」は生活上ありがたいと思っていますが、延々といつまで続けるつもりなんだろうとも思いましたよ。

確か、昨年2024年夏には「酷暑乗り切り緊急支援」と名打っていましたよね。毎年やるなら「緊急」でも何でもないですよね。それに「冬」もやっていましたから「酷暑乗り切り」でもなかったし。

報道を見ると、「5月からのガソリン代引き下げ」や「電気・ガス料金支援の前倒し6~7月実施」も検討していると報じられていますよ。

これらの「電気・ガス・ガソリン補助金」の累計額は、昨年2024年11月段階で12兆円を超えるとされています。

コロちゃんは、こんなにバラまいて「財源」はどうなっているんだろうと思いましたよ。そこで「税収」を調べてみましたよ。

2.「税収は大幅増となっているよ」

コロちゃんは、素人のおじいちゃんですから「お国の税収」なんて見た事もありませんよ。それでも、気になったことは調べてみなきゃわかりませんよね。

そこでポチポチ調べてみると、以下でしたよ。

◎「日本の税収」

➀「2024年度の税収」

・「当初予算 :69.6兆円」

・「補正後 :73.4兆円」

・「増加額:3.8兆円上振れ」(定額減税:2.8兆円マイナス)

➁「2025年度の税収」

・「当初予算:78.4兆円」

・「前年度比:8.8兆円増(+12.7%)」

おー、税収が増えていますね。

(o゚Д゚)オー

まず昨年度「➀2024年度の税収」は、当初予算の「69.6兆円」から補正後には「73.4兆円」にも増えていて、「定額減税マイナス2.8兆円」があるにもかかわらず、「プラス3.8兆円」となっています。

今年度には、この「定額減税」はありませんから、「8.8兆円」も増える見込みとなっていますよ。

なるほど、これが「バラマキの財源」となるわけですね。だから「政府・自民党」は安心して「電気・ガス・ガソリン補助金のバラマキ」ができるわけですか。

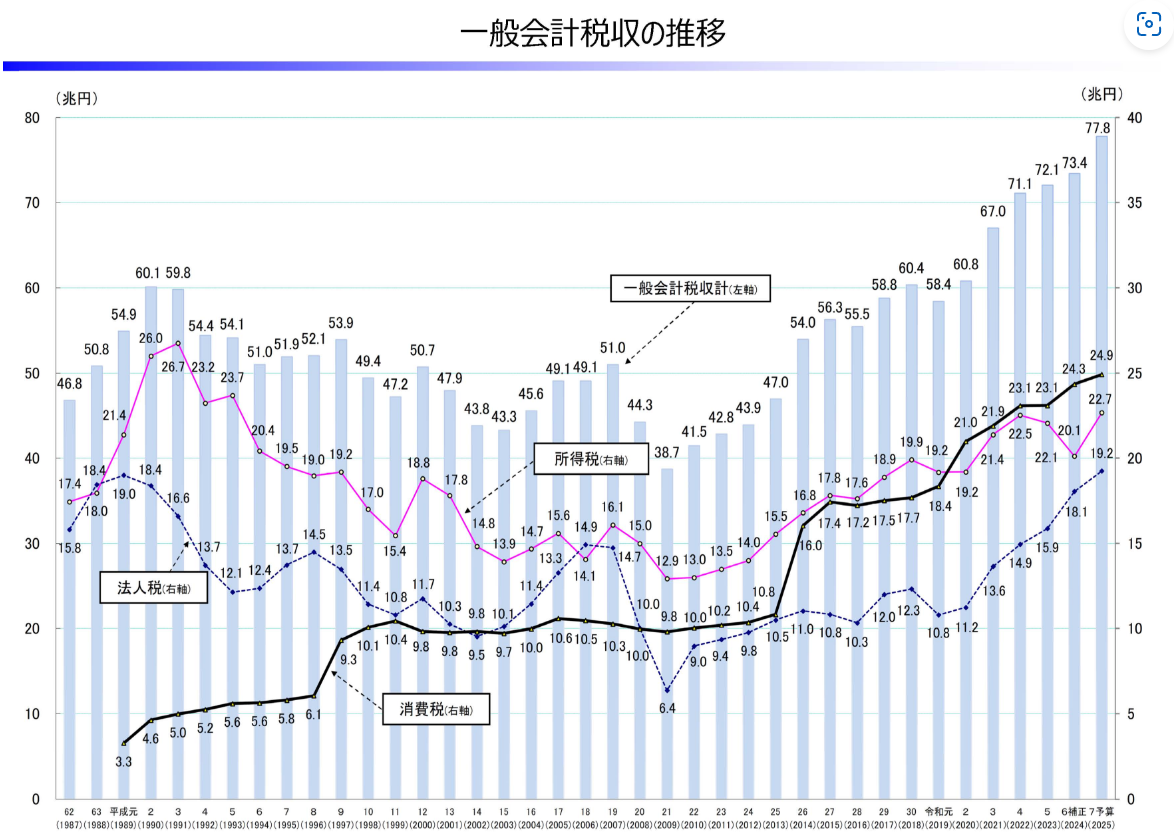

ちょっと「税収の推移」を見ておきましょう。下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「財務省 一般会計税収の推移」より

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a03.htm

出典:財務省 税制に関する資料より:4月16日利用

上記のグラフは、「財務省」が発表した1987~2025年度の「一般会計税収の推移」です。「令和元年(2019年)」以降を下に書き出しますね。

◎「一般会計税収の推移」(1000億円以下切り捨て)

➀「2019年:58兆円」

➁「2020年:60兆円」(コロナ禍)

③「2021年:67兆円」

④「2022年:71兆円」

⑤「2023年:72兆円」

➅「2024年:73兆円」

⑦「2025年:77兆円」(当初予算)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a03.htm

(出典:財務省 税制に関する資料より:4月16日利用)

ふーむ、「税収」は増えていますね。

( ̄へ ̄|||) フーム

この数字を見る限りは「➁2020年のコロナ禍」の影響は感じられません。

そして、上記の➀~⑥までの税収は「修正後」ですから、「⑦2025年:77兆円(当初予算)」も終わってみればさらに上振れすると見込んでいるのでしょうね。

そうなると「8.8兆円+αの財源が生まれる」となりますよね。

要するに「バラマキする財源はあてがある」と、「政治家」は考えているのでしょうね。ただし「トランプ関税」の影響がどうなるかは分かりませんけれどね。

3.「税収の推移ほど生活は楽になったのか?」

コロちゃんが上記の「①2019年~⑥2024年度の税収の推移」を見ていて、「はて、こんなに増えているのにちっとも生活は楽になっていないよね?」と思いましたよ。

そこで「税収」の基となる「名目GDP成長率」と、「生活実感」に反映されるという「実質GDP成長率」の推移を見てみることにしましたよ。

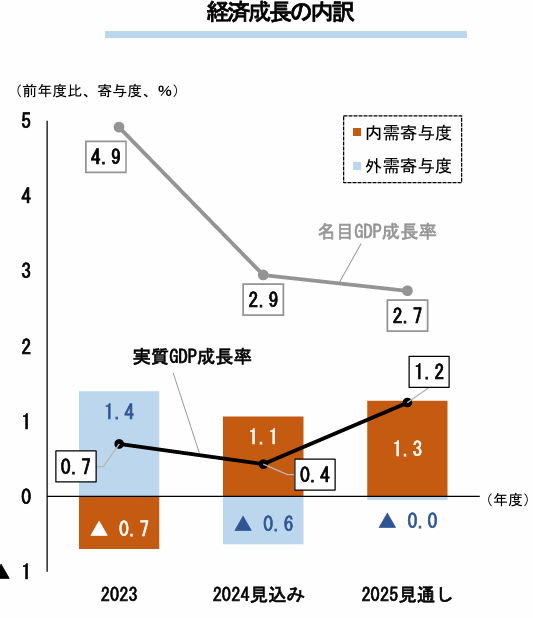

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「内閣府 経済成長の内訳」より

https://www5.cao.go.jp/keizai1/mitoshi/2024/r061225mitoshi-gaiyo.pdf

出典:内閣府:令和7年度(2025年度)政府経済見通しの概要より:4月16日利用

上記のグラフは、「内閣府」が発表した「経済成長の見通し」です。今年2025年1月に「閣議決定」されています。

上記グラフには、2023~2025年の「経済成長率の実績・見込み・見通し」が記載されています。

「税収」に関係するのは「名目GDP成長率」です。下に書き出しますね。

◎「名目GDP成長率(高いほど税収が増える)」

➀「2023年度:4.9%」(実績)

➁「2024年度:2.9%」(見込み)

③「2025年度:2.7%」(見通し)

https://www5.cao.go.jp/keizai1/mitoshi/2024/r061225mitoshi-gaiyo.pdf

(出典:内閣府:令和7年度(2025年度)政府経済見通しの概要より:4月16日利用)

うーむ、「税収」に関係する「名目GDP成長率」は、「➀2023年度が4.9%」と高いですね。

( ̄へ ̄|||) ウーム

ただこれは「物価上昇率3%」に下駄を履かされた数字ですが、この分「税収が上がったこと」は確かですよ。

次は「生活実感」が反映されるという「実質GDP成長率」を見ておきましょう。

◎「実質GDP成長率(高いほど生活が楽)」

➀「2023年度:0.7%」(実績)

➁「2024年度:0.4%」(見込み)

③「2025年度:1.2%」(見通し)

https://www5.cao.go.jp/keizai1/mitoshi/2024/r061225mitoshi-gaiyo.pdf

(出典:内閣府:令和7年度(2025年度)政府経済見通しの概要より:4月16日利用)

あー、やっぱり「低い」ですね。これでは「生活」は楽になりませんよ。

( ¯ O¯)アー

それに「③2025年度:1.2%」は、相当甘い見通しですよね。

これは「民間設備投資3%増」を見込んでいますからね。「トランプ関税」の後で、そんな「設備投資」が進むかどうか疑問だとコロちゃんは思いましたよ。

最後に「物価上昇率の見通し」も見ておきましょう。

◎「物価上昇率(高いほど生活が苦)」

➀「2023年度:3.0%」(実績)

➁「2024年度:2.5%」(見込み)

③「2025年度:2.0%」(見通し)

https://www5.cao.go.jp/keizai1/mitoshi/2024/r061225mitoshi-gaiyo.pdf

(出典:内閣府:令和7年度(2025年度)政府経済見通しの概要より:4月16日利用)

おー、「物価上昇率」は少し下がると見ていますね。

( ̄o ̄)oオー

ただ、これも「お米と野菜の値上がり」を見ても、「政府の対策」はなかなか効いていません。すべて後追いとなっていますからね。

果してこの「少し下がるという見通し」があたるかどうか?

( ̄へ ̄|||) ウーム

コロちゃんには、今後「物価上昇率」が下がるとは、なかなか思えないですよ。

ざっと、上記を「政府の立場」で見ると。「物価上昇率が高く」その為に「名目GDP成長率が高い」ほど、「税収が増える」という構造となっています。

だから「高い物価上昇率」を維持して、「名目GDP成長率」を上げて、「高い税収」を得て、それを「バラマキの原資」とするインセンティブが働いていると見るのは、コロちゃんの邪推でしょうか?

ʅ(。◔‸◔。)ʃ…ハテ?

コロちゃんたち「庶民」の立場からすれば、「生活が苦しくなる物価上昇を止めて欲しい」のですけれど、それでは「名目GDP成長率上げ⇒高い税収」が成り立ちませんね。

「政治家」の皆さんは、是非「国民の生活を守る」の大原則から外れないでいただきたいとコロちゃんは考えていますよ。

4.「経済の成長実現には何が必要か?」

さてここまで「経済成長率」と「税収」の風景を見てきました。その中で一番大切なのは、やはり「経済成長の実現」でしょう。

そこでコロちゃんは、以前読んだ「日経新聞」の「経済教室」に掲載された、「小林慶一郎慶応大学教授」の「成長実現には何が必要か」との見出しの「論考」をご紹介しますね。

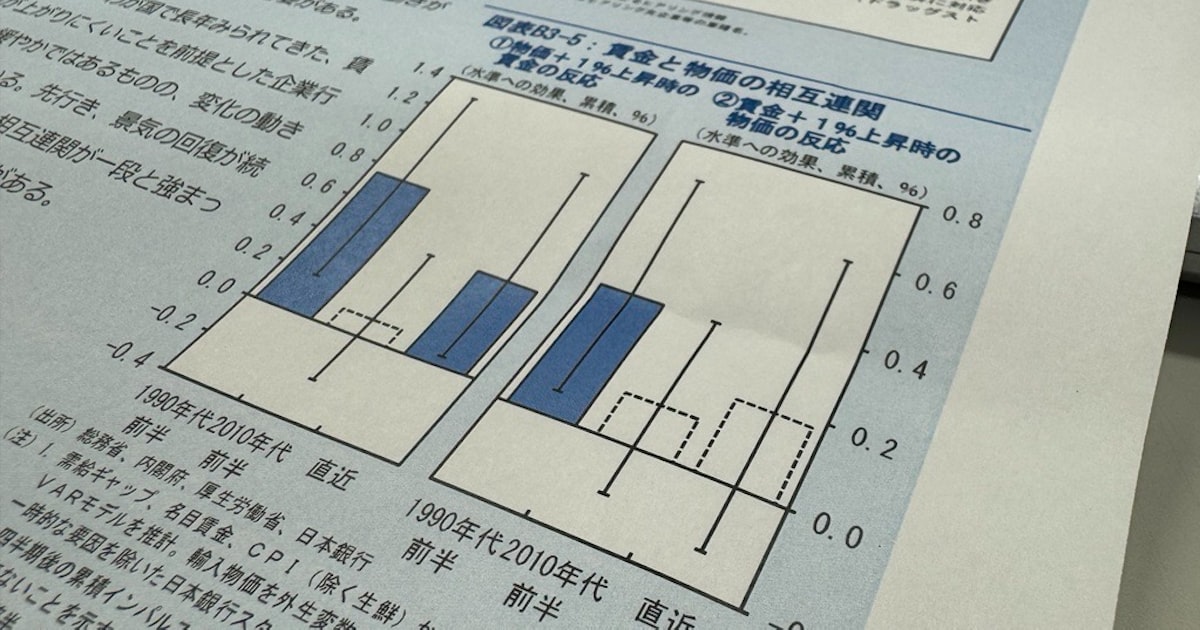

「小林教授」は、「最近持続的な経済成長を実現するために、物価を上回る賃上げを実現すべきだという声が大きいが、これでは原因と結果が逆だ」と指摘しているのです。

その上で、「GDPが増える前に物価を上回る賃上げをすれば、企業の利潤が減り、投資が減るので、経済はますます成長しなくなる。従って先に経済成長する必要がある」というのですよ。

要するに「卵が先かニワトリが先か?」みたいなもんかなと、コロちゃんは読みましたよ。

そして「GDP」の構成要素に言及して、「日本経済」が成長できない理由を指摘しているのですよ。

➀「GDPを因数分解するよ」

「GDP」とは「国内総生産のことで、国内で生産されたモノやサービスの付加価値の合計額」です。その数字は、コロちゃんの知る限りは下記の合計となっています。

◎「GDPの構成」

➀「労働投入」+

➁「資本投入」+

③「TFP(全要素生産性)」=

④「GDP(国内総生産)」

上記の「➀労働投入」は、「少子高齢化」で減少することは分かっています。また「働き方改革」も「労働時間減少」の要素ですよね。

最後の「③TFP(イノベーション)」について、「小林教授」は「日本のTFPの水準は、米国より2割ほど低いが、欧米諸国と比べて取り立てて低いというわけではない」と言うのですよ。

それでは「日本が経済成長出来ない理由は何か?」というと、残った「➁資本投入が増えていない」だと指摘してます。

「小林教授」も「失われた30年の戦犯」は、「企業部門だ」と言っていますね。

だから「企業の設備投資」が低迷していることが「経済成長が出来ない理由」で、「小林教授」は「言い換えると、企業が投資ではなく貯蓄超過主体となっている」と厳しく記載していますよ。

さらに「IS(投資と貯蓄)バランス論※」から、「結局持続的な成長を目指すということは企業の投資が増えて政府赤字が減ることである」というのですよ。

(※IS(投資と貯蓄)バランス論:マクロ経済学における経済全体の需給バランスを分析するための理論:貯蓄と投資の均衡)

コロちゃんには、難しすぎてわからないところもありますが、現在の「バラマキをして財政赤字を増やす政策」を否定していることだけは分かりますね。

そこで問題です? 「投資をしないで貯め込む企業部門」にどうしたら「お金」を投資に回してもらえるでしょうか?

コロちゃんは、「馬を水辺につれていけても水を飲ませることはできない」という「ことわざ」を思い浮かべましたよ。

「やる気がないヤツ」にやる気を出させることは、「受験生の親」でも苦労していますからね。

➁「企業経営者の不安を払拭しないと投資には踏み出さないよ」

この「投資する気がない経営者にやる気を出させる解決策」として、「小林教授」は以下の3点を提起していますね。

◎「企業の投資を中長期的に増やす策」

➀「補助金による投資支援」

➁「公教育や大学・大学院支援」

③「企業を取り巻く政策の不確実性の除去」

この「①補助金」は、「モラルハザード・腐敗」の問題があるとしていますから、おすすめしていませんね。

次の「➁大学などの支援」は、「人的資本の水準を高め、イノベーションを誘発」としていますから、これが「おすすめ」なようですね。

しかし「著者」は大学教授ですからね。これって「自分に補助金をくれ」って見られるかも。

ʅ(。◔‸◔。)ʃ…ハテ?

そして、最後の「③企業を取り巻く政策の不確実性の除去」、これが「本命」のようですね。

一読してもわかりにくいですが、「企業経営者が中期的な不確実性を感じている政策や制度を解決しなさい」というのですよ。以下ですよ。

◎「企業経営者が不確実性と感じている政策」

➀「社会保障」

➁「財政支出」

③「通商政策」

うーむ、この➀~③を解決すれば「企業が投資に踏み出す」って言うの?

( ̄へ ̄|||) ウーム

こんなの「解決」できるわけないでしょ!

だって「①社会保障」って「年金」ですよ。「年金を削減する」とか「保険料を上げる」とか、どっちも出来るわけないでしょ!

ヾノ・∀・`)ムリムリ

それに「②財政支出」だって、毎年「国債(借金)を30兆円規模」でしているのを一気にゼロなんて出来ないよね。

ヾノ・∀・`)ムリムリ

「③通商政策」って、「小林教授」のこの論考は2月に新聞に掲載されたのに「トランプ関税」を予期していたみたいですよ。

日本は弱い立場なんだから、これも「解決不能」ですよ。ということは、どれもダメじゃないの?

( ̄へ ̄|||) ウーム

③「政治的不確実性もリスク要因だよ」

さらに「小林教授」は、「投資を阻害する不確実性」の「政治的なもの」として「トランプ米大統領の2期目」を「世界の先行きは混沌としている」と記載していますね。

ここまでは「経済学的な論考」だったのですが、最終部分は「文明論的」というか「政治的な考察」を語っています。下記ですよ。

「いま起きている欧米でのポピュリズムの伸長は、格差の拡大をもたらす資本主義のシステムは本質的に不正な存在である、という反発が引き起こしているのではないか」

そして、その結果「誰かに責任を持ってもらいたい」と「権威主義的な政治を支持するポピュリズムが広がる」と喝破しています。

しかし、「歴史の教訓」として「権威主義」は「結局はより不公正で格差の大きな社会になる」と教え諭すところは「大学の先生」らしいですね。

だけど結局、この「論考」の結論は「経済成長実現のためには、➀社会保障・➁財政支出・③通商政策の不確実性をなくして、企業経営者が投資するようにすれば良い」ということになっていますね。

コロちゃんは、「それは無理でしょ」と思いましたよ。

なお、この「日経新聞」の「経済教室」に掲載された「小林慶応大学教授」の「成長実現には何が必要か」をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。

5.「コロちゃんの予想は、低い成長率のまま推移するだよ」

さて、コロちゃんの考え方を書いてみますね。

まずは「生活実感に近い実質GDP成長率」は、そんな高い成長率は望み薄ですよ。「日本銀行の政策委員」の予想を下記に見ますね。

「日銀の政策委員」は全部で9人います。この方々の「予想」を集めまして、最大と最小の予想を抜き残りを平均した数字が以下です。

◎「日本銀行:2025・2026 年度の政策委員の大勢見通し」

➀「2025年度」

・「実質GDP成長率:0.9%~1.1%」

・「物価上昇率 : 2.2%~2.6%」

➁「2026年度」

・「実質GDP成長率:0.8%~1.0%」

・「物価上昇率 : 1.8%~2.1%」

https://www.boj.or.jp/mopo/outlook/gor2501b.pdf

(出典:日本銀行:経済・物価情勢の展望:2025年1月より)

上記を見てもわかるように、今年2025年度と2026年度の「実質経済成長率は0.8~1.1%程度」と予想されています。

要するに私たちの「生活ぶり」は、昨年までと変わらずで楽にはなりませんね。

しかし「物価上昇率」が「1.8%~2.6%」と高いまま推移します。昨年2024年の「物価上昇率(総合)は2.7%増※」でした。

(※総務省統計局:消費者物価指数 全国 2024年(令和6年)平均より)

要するに「物価上昇」も、昨年までと変わらず「苦しい生活」が続くとなります。ただこの「物価上昇」は「名目GDP成長率」を押し上げて「政府に税収増」をもたらすでしょう。

それを使って「政府」は、「バラマキ」で「国民の不満を抑えようとする」とコロちゃんは考えましたよ。

それで、どうしたら「経済成長できるようなるのか?」ですが、上記の「小林教授の論考」を読んでも、まず「難しい」としかコロちゃんには思えませんでしたよ。

だから、現状の「物価高」の「苦しい生活」がここ当分は続くと考えた方が間違いがなさそうですよ。

6.「コロちゃんとバブル後の新宿」

コロちゃんは、1990年代の半ばごろに「新宿」で「古い友人」と待ち合わせてお酒を飲んだことがありました。

この「コロちゃんの友人」とは、当時より更に10年ほど前には親しく付き合っていた友人だったのですよ。

場所は彼の住む場所と、コロちゃんの住む場所との「中間」にある「新宿」の居酒屋でしたね。確か「寄席の末廣亭」がある近くでしたから「新宿3丁目」にある店でしたよ。

何しろ「新宿の繁華街」というと、「歌舞伎町」はピンクサロンが多いし、「新宿2丁目」は「ゲイバー」で有名ですね。

コロちゃんたちが、落ち着いて飲める店ということで「新宿3丁目」になりましたよ。

そこで気持ちよく「2人でお酒を飲んで」、いよいよ帰ろうとしたところ、タクシーがつかまらないのですよ。

「居酒屋」も混んでいましたが、外へ出ると深夜にもかかわらず大勢の人たちで混雑していたのですよ。

今から振り返ってみると、この時点は「バブル崩壊(1991年)」から数年経っています。1990年代の半ばを過ぎても、「町の景気」はさほど悪くなかったのですよ。

現在コロちゃんがデータを見ても、過去に「日本の平均所得」が一番高かった年は「1997年の467万円」です。

皆さん、ちょっとおかしいと気が付きませんか? 「就職氷河期」は「1993~2004年」ですよ。

「日本企業の経営者たち」は、「バブル崩壊の1991年」を過ぎても1990年代の末ごろまでは「バブル崩壊」には気が付いていなかったのですよ。

当時の「企業経営者たち」は、皆が「数年ガマンすれば戻る一時的な不景気」と考えており、その為に「1993年以降の新入社員」の数は絞っても、「正社員の賃金は上げていた」のですよ。

その結果が「日本の平均所得」が一番高かった年は「1997年の467万円」となって記録されているのですよ。

この「1997年が日本企業経営者が初めて6年前のバブル崩壊」に気が付いた年なのです。

だから、1990年代半ばに「新宿でお酒を飲んだコロちゃんたち」の身に、帰りのタクシーが見つからないということが起きていたわけです。

まだまだ、この時代の世の中では「バブルの残り香」が漂っていましたよ。もちろん、その時点では誰も「バブルの残り香」には気が付いていませんでしたよ

このように「日本経済の風景」は、リアルタイムでは誰も気が付きません。おそらく最初に気が付くのは「経済学者」なのでしょう。

そして「企業経営者」は、それよりも数年後になりますし、コロちゃんのような「パンピー(一般ピープル)」は10年後になってようやく気が付いても不思議ではないのですよ。

その事を、コロちゃんは「1990年代の新宿3丁目の飲み屋の帰りのタクシーがつかまらなかった出来事」から身をもって知っていますよ。

今日は「経済成長は出来るのか?」をテーマに、「政府のバラマキ財源」を調べるうちに、「経済学者の小林教授の論考」をご紹介してみました。

実はこの「小林教授の論考」は「2月11日の日経新聞」に掲載された論考なのですよ。

コロちゃんは、どこかでこの「論考」を取り上げた記事を書こうと考えて、大切に保存していたのですよ。

この「論考」が、ちょっとでも皆さんの好奇心を刺激してくれれば、コロちゃんは嬉しいですよ。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

コメント