おはようございます。今日のコロちゃんは、忙しく原稿をカキコキしています。

昨日に「長男一家様の面々」と、一緒に「花見」に行ってきましたので、今日は昨日の分の原稿と、今日の分の原稿との2話を書かなければならなくなったのですよ。

なにしろコロちゃんは、このブログを「毎日更新継続中」ですからね。最初に投稿をし始めたのは2022年11月からですから、もう2年5ヵ月になりますよ。

えらいでしょ。

すごいでしょ。

どうでも良いでしょ!

あれれ、最後の言葉はなんか違っているような?

(?・・)アレレ・・・

そんな忙しいコロちゃんが、原稿作成が今日2話目の「あなたは花見に行きましたか?」をカキコキしますね。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「花見の名所なんですけど・・6分咲きかなぁと、花見は会社がやるものだよ?」

☆「高度成長下で会社は疑似共同体となったよと、家族で花見に行きましたか?」

☆「うつ病にならないためには花見に行こうと、コロちゃんと青年部の花見」

1.「花見の名所なんですけど・・6分咲きかなぁ」

コロちゃんと「長男一家様」が、今回花見に向かったのはコロちゃんちの近隣の「川の土手沿いにある桜並木」でした。

本来は、先週に行くはずだったのですが、季節外れの「寒の戻り」により、この「桜の名所」の咲き具合が遅れていたのですよ。

そしてコロちゃんたちが、当初の予定から1週間も後にずらしたのにもかかわらず、まだ「桜の木々は6分咲き」というところでしたね。

この日辺りは、ちょうど「桜吹雪」になるかと思っていた「コロちゃんたち一行」は、ちょっとガッカリしましたよ。

まあ、それでも「桜の花見」は「花見」です。

「長男一家様」が「お握り」から「スープ」から、シートまですべて準備してくれましたから、土手の下の草っぱらに座り込んで「楽しい花見」をすごすことが出来ましたよ。

空を見ると、一面に青空が広がっていました。

川の土手の上は風が強かったですけれど、土手下の草っぱらはポカポカ暖かく、コロちゃんはお握りを食べた後にゴロッと寝転んですっかり「昼寝」をしてしまいましたよ。

この場所は、3年前の桜が満開の時に、妻が大学病院からの退院時に回り道して通った道です。

妻は、その半年後に亡くなりましたが、コロちゃんはそのこともあって、昨年まではこの桜を見る気になれませんでした。

それが今年は、この桜を見てコロちゃんは「きれいだな」と思えるようになったのですから、心境の変化というのは面白いものですね。

今年は、そんな「気持ちの良い花見」でしたよ。皆さんは「花見」に行きましたか?

今日は、その「花見」について、いろいろ調べてみましょう。

2.「花見は会社がやるものだよ?」

コロちゃんは、20代の時に1970年代を駆け抜けた青年でしたので「典型的な昭和世代」です。そのコロちゃんの「花見の常識」と言ったら、「花見は会社がやるものだ」でしたね。

毎年4月に入社した「新入社員」の最初の仕事は「花見の場所取り」だったいう話は、よく聞く話でしたよ。

だけど現在は、その「昭和」もはるか昔に霞み、「平成」も過ぎた「令和時代」です。

たぶんもう「会社花見」はほとんど実施されていないだろうなー、と思いつつ調べてみましたよ。

m(^._.^)m ドレドレ

以下は「Job総研様」の「2024年職場の花見実態調査」からですよ。20~50歳の会社員の男女606人のインターネット調査の結果です。下記ですよ。

◎「2024年職場の花見の開催予定」(小数点以下切り捨て)

➀「開催なし:88%」

➁「開催あり:11%」

https://jobsoken.jp/info/20240311/

(出典:Job総研:2024年職場の花見実態調査より:4月6日利用)

おー、今ではほとんど「9割」の会社が花見をしなくなっていますね。「②開催あり」はたった1割ほどですよ。

( ̄o ̄)oオー

しかし、この結果を数年前に遡ってみると、ちょっと見方が変わってきますよ。以下ですよ。

◎「会社で花見が開催された割合:年次別」(小数点以下切り捨て)

➀「2019年:49%」(コロナ禍前)

➁「2020年:13%」(コロナ禍)

③「2021年:13%」(コロナ禍)

④「2022年:10%」(コロナ禍)

⑤「2223年:13%」(コロナ5類)

➅「2024年:11%」

https://jobsoken.jp/info/20240311/

(出典:Job総研:2024年職場の花見実態調査より:4月6日利用)

おー、上記を見ると「コロナ以前」の「➀2019年では49%」と、半分の会社で「会社花見」をしていたのですね。

(o゚Д゚)オー

なんだ、「会社花見」が昭和時代の遺物みたいに思われているかと思ったら、つい最近までかなりの数の会社で行なわれていたんじゃないですか。

(  ̄っ ̄)ナーンダ

だけど、「コロナ禍」が「5類移行」になったのは、2023年5月でしたよね。それが、昨年の2024年には「コロナ禍以前に戻る」どころか、逆に「➅2024年:11%」と減ってしまっていますね。

これは元に戻るのではなく、「ちょうどいいから、もう会社花見はやめちゃえ」ってことでしょうか?

(*´・д・)はて?

それでは、もう1つの「質問事項」を見てみましょう。皆さんが「職場花見に参加したいか」です。

◎「職場の花見の参加意欲」(小数点以下切り捨て)

➀「まったく参加したいと思わない」

・「24%」

➁「参加したいと思わない」

・「18%」

③「どちらかと言えば参加したいと思わない」

・「19%」

●「ここまで合計:61%」

④「とても参加したいと思う」

・「7%」

⑤「参加したいと思う」

・「12%」

➅「どちらかというと参加したいと思う」

・「18%」

●「ここまで合計:37%」

https://jobsoken.jp/info/20240311/

(出典:Job総研:2024年職場の花見実態調査より:4月6日利用)

うーむ、6対4で「参加したくない派」が優勢ですね。

( ̄へ ̄|||) ウーム

現在は「タイパ」が取りざたされる「時代」ですからね。ひょっとしたらこのまま「会社花見」は徐々に消滅に向かうのかも知れませんね。

コロちゃんは、上記したように「昭和の人間」ですから、ちょっと寂しいなとは思いますけれど、もう「リタイア」した人間ですから、それも「時代の流れ」と観念していますよ。

3.「高度成長下で会社は疑似共同体となったよ」

これはコロちゃんの考えなのですが、1960年代から1970年代の「日本の高度経済成長」の中で、日本の会社は「社長と社員の疑似共同体」へと進んだと考えられるのではないでしょうか。

コロちゃんは、東北地方の田舎町から1970年代の初頭に「東京」に上京してきましたが、地方においては「村落共同体」と「親族共同体」が同心円状に拡がっていました。

その中では「濃密な人間関係のネットワークの重なり」があり、今の「老人福祉や共助」が制度としてではなく「慣習」として行なわれていました。

そのような「地方」から「団塊の世代」は、1960年代に大挙して都市部へ移動して来たのです。

それらの方々は、それまで住んでいた「地方の人間関係ネットワーク」から切り離される中で、都市部に新たな「ネットワーク」を求め、それを「勤務する会社」が受け止めたように思われますね。

上記した「会社花見」も、その一つとして見られるのではないかとコロちゃんは考えていますよ。

コロちゃんは、「会社花見」のコミックを探して見ましたら、「釣りバカ日誌(※)の72巻」に、主人公のハマちゃんが新入社員の真田君に「花見の場所取り」を命ずるシーンが載っていましたよ。

(※釣りバカ日誌:1979年:原作・やまさき十三:作画・北見けんいち:小学館:ビックコミックオリジナル)

この「釣りバカ日誌:72巻」は2008年の発売ですが、「会社花見」やそのほかにも、「家族も参加するような会社行事」は1970年代には広く多くの会社で行なわれていましたよ。

これらの「会社の行事」を身をもって体験したコロちゃんは、今から振りかえり「当時の会社」は「社長を家長とする疑似共同体」のような雰囲気をまとっていたと思っていますよ。

4.「家族で花見に行きましたか?」

さて、今日は「あなたは花見に行きましたか?」がテーマです。上記の「疑似共同体」の話はちょっと離れてしまいましたね。

\(-\)(/-)/ ソレハコッチニオイトイテ…

そうそう「花見に行きましたか?」と聞いたんですから、別に「会社花見」にこだわることはないんですよ。

1人で「花見」でも良いですし、「家族で花見」でも結構なんですよ。そこで「お花見をしたいと考えている人・誰とお花見をしたいか?」を調べてみましたよ。

これは「株式会社くふうカンパニーホールディングス様」の「お花見に関する調査」からです。下記ですよ。

◎「2024年のお花見の予定を教えてください」(小数点以下切り捨て)

➀「したいと考えている:62%」

➁「やらない :24%」

③「分からない :12%」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000046400.html

(出典:PRTIMS:くふうカンパニーホールディングス:お花見に関する調査より:4月6日利用)

おー、「①お花見をしたい62%」って、多いのか少ないのか微妙なところですね。

( ̄o ̄)oオー

お花見したいが9割ならば「国民的行事」と言えますけれど、5割ならば「衰退する習俗」のように思われますよね。

だけどコロちゃんは、以前は「会社花見」が当たり前だった時代から、「家族花見」に移る過程のような気がしますね。

それでは、次に「誰とお花見に行きたい?」を聞いてみましょうね。

◎「今年お花見をしたいと考えている方は、誰と生きたいですか?」(小数点以下切り捨て)

➀「家族 :76%」

➁「友人・知人:35%」

③「恋人 : 8%」

④「職場の同僚 : 6%」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000046400.html

(出典:PRTIMS:くふうカンパニーホールディングス:お花見に関する調査より:4月6日利用)

うぷぷ、「③恋人:8%」って少ないのね。

( ¯▽¯ )ウププ

みんながみんな「恋人」がいるわけじゃあないですからね。「独り者の方」はそれぞれ頑張ってくださいね。

だけど、「一緒に花見に行きたい」のは「➀家族:76%」が、圧倒的に多いですね。やはり「会社花見」は、「④職場の同僚 :6%」を見るように「廃れゆく習俗」のようですよ。

コロちゃんは、これは「明らかに時代の変化」だと思いますよ。今どき「昭和の滅私奉公の働き方」は誰も望んでいませんって。

だから「大きな流れ」を見ると、「精神の共同体」が「地域共同体」⇒「会社共同体」⇒「家族共同体」と小さくなって来たとコロちゃんは考えていますよ。

そして、更に「単身世帯」の増加により「個人の孤立」に進んでいる過程にあるように思われますよ。

そのように考えていくと、現在の「単身高齢者の増加」は、今後「全年代に拡がっていく」ように考えられますね。さみしいなー。

(。•́ – •̀。)ショボーン…

5.「うつ病にならないためには花見に行こう」

コロちゃんは、今回「長男一家様」から「花見」に誘われて外出しましたが、どんなに「桜が満開」となっていても、1人では花見に行くことはなかったかと思われます。

だって「面倒」なんですよね。このコロちゃんの「めんどくさい」を責めないでくださいよ。

この「面倒だな」という高齢者特有の「思考パターン」は個性ではありませんよ。

高齢者になると「全身の運動機能」が全般的に低下してきていますから、ちょっとした外出にも肉体的ストレスがつきものになってくるのですよ。

だから「高齢者」になると「面倒だ」というのは、誰しもが感じるようになることなのですから、ご理解お願いしますよ。

そして、「高齢者」は「大家族」に囲まれていない限り、いずれは必ず1人の「単身高齢者」となります。

その時に陥りやすいのは、「社会的孤立」と「精神的孤立」であり、「うつ病」の進行です。

「単身高齢者」は、その「精神的ストレス」から「特にうつ病になりやすい」とコロちゃんは考えていますよ。

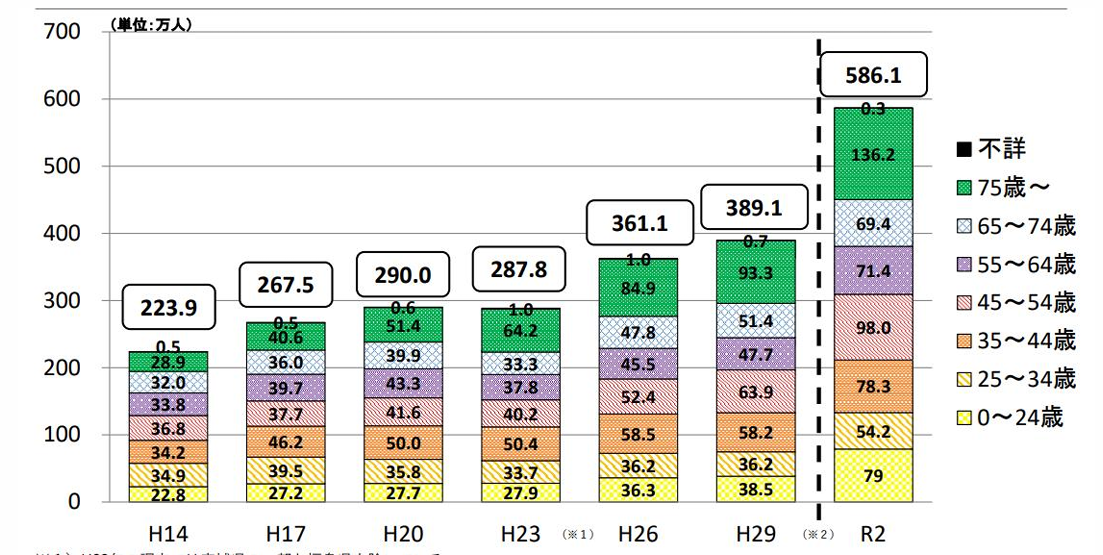

下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。

「厚生労働省 精神疾患を有する外来患者数」より

https://www.mhlw.go.jp/content/001294552.pdf

出典:厚生労働省:令和6年版厚生労働白書:参考資料より:4月6日利用

上記のグラフは、「厚生労働省」が発表した2002年~2020年の「精神疾患を有する外来患者数」です。

ここで記載されてれているのは「主な心の病気(うつ病 ・双極性障害(躁うつ病) ・適応障害 ・統合失調症 ・PTSD ・摂食障害 ・依存症)」となります。

この中から下に「高齢者の分のみ(65歳以上)」を書き出しますね。

◎「心の病気:65~74歳」(1万人以下切り捨て)

➀「2002年:32万人」

➁「2005年:36万人」

③「2008年:39万人」

④「2011年:33万人」

⑤「2014年:47万人」

➅「2017年:51万人」

⑦「2020年:69万人」

◎「心の病気:75歳~」(1万人以下切り捨て)

➀「2002年: 28万人」

➁「2005年: 40万人」

③「2008年: 51万人」

④「2011年: 64万人」

⑤「2014年: 84万人」

➅「2017年: 93万人」

⑦「2020年:136万人」

https://www.mhlw.go.jp/content/001294552.pdf

(出典:厚生労働省:令和6年版厚生労働白書:参考資料より:2月26日利用)

うーむ、上記の調査は3年ごとになっていますが、そのほとんどで前回調査より増えていますよ。

( ̄へ ̄|||) ウーム

それに上記グラフを見ると「年代別で一番うつ病」が一番多い年代が「75歳以上」なのですよ。

コロちゃんに言わせれば、「高齢うつ」は間違いなく「社会的関係が絶たれた孤立した高齢者の病」ですよ。

だから、今回「花見に出かけて考えたこと」は、強制的にでも「外出して新鮮な体験」を得ることが、高齢者の「精神的ストレスの軽減につながる」という事でしたよ。

コロちゃんだって、ちょっと面倒だなと思っても、実際に「花見」に出かければ楽しいのですよ。

「長男一家家長様」、誘ってくれてありがとうございますね。

上記のようにコロちゃんは「花見」だけではなく、季節の折々に「高齢者」が外出して「精神的ストレス」を軽減することが、「高齢うつ」に陥らない秘訣だと考えていますよ。

すなわち「心の病」は、「行動態様」で事前の予防をしましょうというススメですよ。

6.「コロちゃんと青年部の花見」

さて今日は「あなたは花見に行きましたか?」をテーマに、「花見」のあれこれを調べてみましたが、最後の「コロちゃん話」は、1970年代の20代のコロちゃんの「花見」です。

当時コロちゃんは、東京都内の会社に勤めていましたが、その会社では「労働組合の青年部」が「毎年の花見」を開催する習慣がありました。

その会社では200名ほどの社員がいたのですが、「労働組合」に20代の組合員で組織する「青年部」があったのです。

そこで「毎年春の花見の時期」には、「青年部主催」で近隣の「大きな公園」で「花見」をしていたのです。

「花見」と言えば「場所取り」が良く語られますが、当時毎年「花見」をしていた「大きな公園」は、駅から歩いて20分はかかる場所でしたから人出が少ない「穴場」となっていましたね。

「青年部」といえば、メンバーはみんな20代の若者たちです。みんな若かったなー、コロちゃんだって20代の頃があったんですよ。

( ◍´罒`◍)エヘヘ

公園に「鉄板と小さなガスボンベ」まで持ち込んで、「焼肉」と「野菜や焼きそば」をその場で焼くような本格的な宴会支度でしたね。

そして飲み始めると、にぎやかどころか大騒ぎとなり、その一団の周囲から徐々に人が少なくなってしまうのが毎年のことでしたね。

そして歌を歌ったり、その内にケンカが始まったり、実ににぎやかな「花見」でしたね。

さらに「独身者」が多い青年部ですから、普段の食生活もろくなものは食べていない奴らばかりです。この時ばかりと、遠慮なく飲み・食い・騒いだ記憶がありますよ。

このような「青年部の行事」には、組合費からの予算措置がされていますから、とても安い会費徴収で運営されていましたよ。

なにしろ、もう50年近く前のことでしたから、記憶は霞が掛かっていますが、楽しかったことだけは思い出しましたよ。

この時のコロちゃんの同年代の同僚は、みな「地方から上京してきた若者たち」でしたね。

今頃、みんなまだ生きているのかなー?

( 」´0`)」オォーイ!

そんな「昭和の時代のお花見の記憶」でしたよ。楽しかったなー。

(・_・;).。oO

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

コメント