おはようございます。今のコロちゃんのリアルタイムは午後3時です。今日はちょっと忙しかったので、今から原稿をポチポチ書き始めたのです。

ついさっきコロちゃんは、「3時のおやつ」を食べ終わったところですよ。コロちゃんはいつも「3時のおやつ」は「プロティン+おせんべい」と決めているのです。

この「プロティン」は、「長男一家家長様」が差し入れてくれたものですよね。「長男一家家長様」は、いつもコロちゃんに「年寄りは筋肉を付けろ」と言うのですよ。

コロちゃんなんて、いくら運動をしてもそうそう「筋肉」にはならないと思いますけどね。

だけど、いつもうるさ・・・ゲフンゲフンやさしく助言してくださるのですから、無碍にはできないですよね。

(´ρ`*).ゲフンゲフン

そんなわけで、以前には「3時のおやつ」ではコーヒーを飲んでいたのですが、「長男一家家長様」の助言から「プロティン」に切り替えたのですよ。

そんな「コロちゃんの3時のおやつ」が終われば、あとは夕食の支度まで時間がありますから、ちょっと次の「原稿」を書き始めたというわけですよ。

そんな「3時のおやつ後のコロちゃん」が、今日は「給付付き税額控除で誰を支援するのか?」をカキコキしますね。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん

今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。

☆「給付付き税額控除の制度設計はどうなるのか?と、今の制度では、子育て世代の負担が重いよ」

☆「私たちは2020~2023年の3年間に貧しくなったよと、高齢者は対象外とするプランもあるよ」

☆「コロちゃんとガラス割り事件」

1.「給付付き税額控除の制度設計はどうなるのか?」

コロちゃんが、朝新聞をバサバサ読んでいると「給付付き税額控除 恩恵は誰に」と言う見出しが目に入りました。

先日「自民党と日本維新の会」の「連立」が発表され、「高市総理大臣」が就任されています。

この時の「自民党と日本維新の会の連立合意書」には、「給付付き税額控除」の「応急な制度設計」が盛り込まれていました。

もともとこの「給付付き税額控除」は、「立憲民主党の野田代表」が言い出していましたから、今後「具体的な法案立案」に進むことは間違いが在りませんよね。

そんなこともあり、コロちゃんはこの「日経新聞」の「給付付き税額控除 恩恵は誰に」との見出しの記事をジックリと読んでみましたよ。

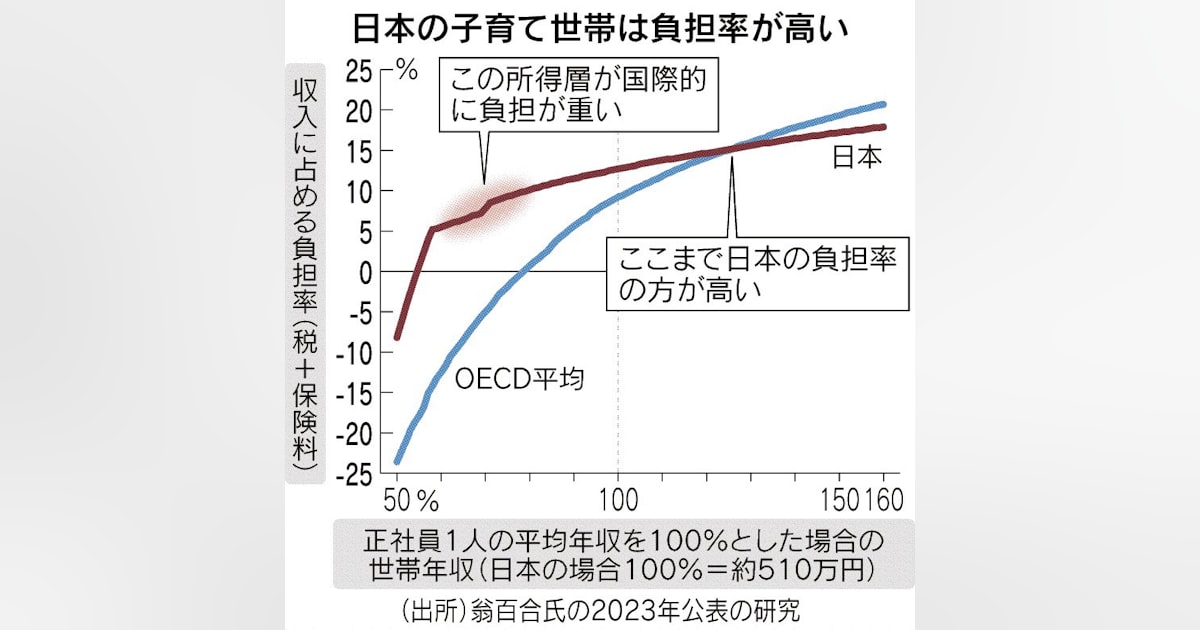

そうしましたら、記事では「翁百合日本総合研究所シニアフェローが2023年に公表したチャート」と、「小塩隆士一橋大学特任教授の研究」を例に引き説明が書いてありましたね。

コロちゃんは、ざっと読んでこれはなかなか複雑な内容だったのですよ。そこで、元「データ」を探して読んでみようと思いましたよ。次に、簡単にご紹介しますね。

なお、この「日経新聞」の「給付付き税額控除 恩恵は誰に」の見出しの記事をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。

2.「今の制度では、子育て世代の負担が重いよ」

さて、上記の新聞記事を読んで、コロちゃんはハッキリ言って内容が良く理解できませんでしたよ。

一言で言うと、今後「給付付き税額控除」が導入される可能性が高いのですが、社会のどの層に重点的に支援をしたらよいのかを考察しているのです。

しかし、この記事の内容は「専門家の研究」を「2例」取り上げて説明しているのですが、その内容が分かりにくいのですよね。

そこで「最初の1例の元データ」である「翁百合日本総合研究所シニアフェローが2023年に公表したチャート」を、探して丁寧に読んでみましたよ。

まずここでは「税と社会保険料の負担の合計から手当を差し引いた負担率」を「OECD諸国と比較」して考察しているのです。

当然「高所得層は負担率」が高く「低所得層は負担率が低く」なっていますよね。ただ「翁シニアフォロー」は、「OECD諸国」と比較すると「日本の低所得層の負担率が高い」というのです。

その内容を以下のように紹介していますよ。

◎「子育て世帯の負担と給付の公正性」

➀「(日本は)諸外国と比較して子どものいない世帯に比べて子どもがいる世帯への支援が薄い」

②「(日本は)低所得層における負担率が他の所得層と比較して相対的に高い」

③「片働き世帯」

・「子どもがいる世帯の方が、子どもがいない世帯よりも負担率が低いのはOECD平均と日本では同じ」

・「(しかし)子どもの有無による負担率の差は、OECD平均の方が日本よりもはるかに大きい」

・「特に・・・年収が平均比60~90%のやや低所得の層では国際的にみて負担率が高い」

・「(その理由は)日本は子どもなし世帯と比べて子どもがいる世帯への支援が薄い(ため)」

➃「共働き世帯」

・「日本の共稼ぎ世帯も、国際的にみると、子どもなし世帯と比べて子どもがいる世帯への支援が薄い」

・「平均年収以下の世帯で、諸外国よりも負担率が高くなっている」

⑤「税と社会保険料」

・「税と社会保険料は、OECD平均は税の負担割合が高い。日本では社会保険料の負担が高いのが特徴的」

・「(日本では)収入の低い世帯で、社会保険料負担率が高い一方税負担は低い」

➅「単身世帯またはシングルマザー・シングルファザー世帯」

・「OECD平均では子どものいる世帯の方が、子どものいない世帯よりも負担率が大幅に低い」

・「世帯年収の水準が平均比80~190%をみると、負担率の差は日本では3~7%、OECD平均では6~17%と違いは明らか」

⑦「子どもの有無による負担率の違い」

・「片働き、共働き、大人1人世帯のいずれにおいても、OECD諸国と比べると、日本では子どもがいる世帯が子どものいない世帯に比べて支援が薄い」

➇「結論」

・「第1、略」

・「第2に、子どもを持つ家庭への支援が不十分で特に手当が手薄」

・「第3に、低所得層における負担率が他の所得層と比較して相対的に高い」

⑨「提言」

❶「負担と給付の公正性を確保するには応能負担(所得・資産に応じた負担)をより強化・・・保険料率は、所得や資産保有状況などをより反映させる方向で検討」

❷「略」

❸「子どものいる世帯への支援を強化」

https://www.nira.or.jp/paper/opinion-paper/2023/65.html

(出典:NIRA総合研究開発機構 子育て世帯の負担と給付の公正性は確保されているかより:10月21日利用)

ふー、疲れた。やっと書き終わったよ。

ε- ( ̄、 ̄A) フゥー

この上記の内容を、記事では「翁氏のコメント」の以下で一言にまとめているのですよ。

「日本の社会保険料は累進性が弱く、生活保護受給基準の上の、保険料がかかり始める世帯年収300万~400万円ほどの層の負担が特に厳しい」by翁シニアフェロー

うーむ、コロちゃんの感想としては、とにかくデータで「年収300~400万円の層の社会保険料負担が大きい」と言うのは分かりましたよ。

(´ヘ`;)ウーム…

そして「税金の負担」よりも「社会保険料負担」の方が大きいというのは、2000年代初めに「小泉元総理」が、「私の代では増税は考えていない」と言ったのが原因ですよね。

その為に「社会保障費の増加」を「増税」をせずに「社会保険料を上げること」で対処したのが2000年代だったのですからね。

つまり「小泉元総理」の後始末を今やらなければならなくなったとも言えますよね。

そして記事では、この上記の「翁シニアフェローの研究内容」から、「世帯年収400万円くらいまで手厚く+子育て世代に重点的」に「給付付き税額控除」を設計せよと言っているのですよ。

また、冒頭の記事では、もう1例の研究も紹介しているのですよ。次に見てみましょう。

3.「私たちは2020~2023年の3年間に貧しくなったよ」

さて冒頭の記事で、紹介されたもう「1例」は「一橋大学の小塩隆士特任教授」の研究です。

ただこの「研究結果」は、ネット上で見つかりませんでしたので、記事の内容からコロちゃんがご紹介してみますね。

記事では、以下の記載がありました。

「20年から23年の(所得の分布の)変化を見ると、350万円未満では50万円ごとの所得階層に区切った全階層で0.1~1.2%世帯比率が上昇した」

「逆に350万円以上からはほぼ全ての層で比率が落ちた。世帯所得350万円を境に所得分布が下方にシフトしている」

え~っ、ってことは、「2020~2023年の3年間」に「世帯所得350万円を境に上から下にずり落ちた世帯が増えた」っていうのー!

Σ٩(๑⊙Δ⊙๑)۶え〜〜っ

うーむ、間違いはないのでしょうけれど、ちょっと「厚生労働省の国民生活の基礎調査」から確認してみましょうね。以下でしたよ。

( ̄へ ̄|||) ウーム

なお下記では「2020年と2023年」の3年間で、「世帯所得分布」が「増加したのが白丸数字」で「減少したのが黒丸数字」ですよ。

◎「2020年と2023年の所得分布の差」

①「100万円未満」

・「2020年:5.4%」

・「2023年:6.7%」

・「1.3㌽増加」

②「100~200万円」

・「2020年:13.1%」

・「2023年:14.4%」

・「1.3㌽増加」

③「200~300万円」

・「2020年:13.3%」

・「2023年:14.4%」

・「1.1㌽増加」

➍「300~400万円」

・「2020年:13.4%」

・「2023年:13.1%」

・「0.3㌽減少」

❺「400~500万円」

・「2020年:10.5%」

・「2023年: 9.9%」

・「0.6㌽減少」

➅「500~600万円」

・「2020年:8.3%」

・「2023年:8.5%」

・「0.2㌽増加」

❼「600~700万円」

・「2020年:7.9%」

・「2023年:7.6%」

・「0.3㌽減少」

❽「700~800万円」

・「2020年:6.0%」

・「2023年:5.4%」

・「0.6㌽減少」

❾「800~900万円」

・「2020年:5.3%」

・「2023年:4.4%」

・「1.1㌽減少」

❿「1000万円以上」

・「2020年:12.7%」

・「2023年:12.3%」

・「0.4㌽減少」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa21/dl/03.pdf

(出典:厚生労働省 2021年 国民生活基礎調査の概況より:10月22日利用)https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa24/dl/03.pdf

(出典:厚生労働省 2024年 国民生活基礎調査の概況より:10月22日利用)

うーん、上記を見ると「2020年~2023年の3年間」で、「➀100万円未満~③~300万円までは増加」していますね。

(´ヘ`;) ウーン

そして「➍300万円~❿1000万円以上までは、1か所(⑤500~600万円0.2㌽増)を除き全部減少」となっています。

これって、全体の「所得層が下にずり落ちている」ってことですよね。

冒頭の記事では、以下のように書いていますよ。上記しましたが、もう一度書きますね。

「20年から23年の変化を見ると、350万円未満では50万円ごとの所得階層に区切った全階層で0.1~1.2%世帯比率が上昇した」

「逆に300万円以上からはほぼすべての層で比率が落ちた。世帯所得350万円を境に所得分布が下方にシフトしている」

あー、記事の「小塩特任教授」は、「所得階層区分を50万円刻み」で見ていますから、上記の表現となっていますが、内容は同じですよね。

( ¯ O¯)アー

この内容を小塩特任教授は、「賃上げが高めの層に偏り、その恩恵を受けられない層や人件費増のしわ寄せで低賃金労働に追いやられた層がいないかを、分析する必要がある」と纏めていますよ。

つまり冒頭の記事では、この上記の「小塩特任教授の研究」から、「世帯年収400万円くらいまで手厚く+子育て世代に重点的」に「給付付き税額控除」を設計せよと言っているのですよ。

いやいや、コロちゃんはここまで追っかけて来て、やっと「冒頭の新聞記事」の内容を理解できましたよ。

コロちゃんは、この「給付付き税額控除」は良い制度だと思いますよ。是非導入して欲しいですよね。ただ問題は「財源」ですよね。

次にコロちゃんの考え方を書いてみますね。

4.「高齢者は対象外とするプランもあるよ」

コロちゃんは、以前に「制度・改革規制学会」が発表した「高齢者を対象外」とする「給付付き税額控除プラン」を読んだことがありました。以下でしたよ。

◎「給付付き税額控除の設計案」

①「目的」

・「現役世代の低所得層の負担軽減により、拡大する格差の是正を図る」

②「対象」

・「現役世代(65 歳まで)の勤労者とする 」

・「高齢者は年金給付があるので対象としない」

・「低年金・無年金などは最低保障年金の創設などにより別途対処すべき」

③「プランa」

・「年20万円を基本額」

・「年収200万円までは全額」

・「年収200万円超で逓減」

・「年収300万円で消失」

(これは低所得層の社会保険料負担と消費税負担を相当程度カバーできる水準)

④「プランb」

・「年収200万円までは年収の10%」

・「年収200万円超で逓減」

・「年収300万円で消失」

(ごく低所得の段階は収入比例で逓増し就労促進を図る)

⑤「所得税の基礎控除を廃止する」

・「基礎控除の減税効果は高所得層ほど大きい。低所得者の生活保障の制度を設ける以上、基礎控除も同時に維持する必然性は乏しく、所得再分配効果を高められる」

⑥「上記設計の給付付き税額控除は、基礎控除廃止とあわせて導入すれば、財源問題は生じない」

・「a案の場合」

・「 給付付き税額控除の導入に3.3兆円程度を要するが、基礎控除の廃止もあわせて行う場合、数千億円程度のプラス」

・「b案の場合」

・「 給付付き税額控除の導入に2.2 兆円程度を要するが、基礎控除の廃止もあわせて行う場合、1 兆数千億円程度のプラス」

https://drive.google.com/file/d/1ls_dS5hE7hBSzifXQWO4NgmiK21_E6Vn/view?pli=1

(出典:制度・規制改革学会 給付付き税額控除の設計案より:10月22日利用)

上記のプランは、「65歳以上の高齢者は対象外」とした「給付付き税額控除」のプランなのですよ。「高齢者は年金制度」で扱えばよいとしていますね。

そして、このプランの特徴は「財源問題」が生じないことです。「財源」は、全て「基礎控除の廃止」によって生み出されるとされています。

コロちゃんは、おそらく「政治的」にはこの「高齢者は外すプラン」は通らないのではないかと思いましたよ。

だけど、このようなプランもあると思えば「給付付き税額控除制度」の「立案の幅が広がる」と思いましたね。

とにかくこのような「制度」はとにかく施行してから、後で「バージョンアップ」すればいいんですよ。

だからコロちゃんは、「給付付き税額控除の導入」には賛成しますよ。

現在の「高市総理」は、「ガソリン減税の旧暫定税率の廃止」を最優先課題としていますが、これに必要な予算は1.5兆円といわれていkますね。

他にも「消費税の減税(食品2年間ゼロ)」も検討されていると聞きますよね。こちらの必要な予算は5兆円と言われています。

これらは、全て「高所得層の恩恵が大きい施策」ですよ。だったら「必要な人(貧しい層)に絞った給付つき税額控除」の方が優れていますよ。

コロちゃんは、このような「兆円単位の財源が必要な政策」を最優先にするのだったら、「給付付き税額控除制度」の方を優先していただきたい考えていますよ。

5.「コロちゃんとガラス割り事件」

今日のテーマは、「給付付き税額控除で誰を支援するのか?」を考察してみました。

もちろん、これは「制度設計次第」でいくらでも内容が変わりますよね。だから「現在の段階で誰が得をするのかはわからない」のですよね。

しかし、なかなか複雑な制度ですのでちょっと「理解を深める」ことができたのではないかと、コロちゃん自身は思いましたよ。

それで最後の「コロちゃん話」ですが、「給付付き税額控除」を「子育て世代に重点的に」とのつながりで、「コロちゃんの子育て時代」のことを書きますね。

コロちゃんは、このブログで何度も書きましたが「母子世帯」で育ちました。何しろ「父親がいなかった」のですから、自身が父親になった時に「ロールモデル」がないのですよ。

それで、いろいろ試行錯誤をしながら「良い父親」を演じるように行動していましたよ。その中で記憶に残っているのは「居間のガラス戸を割った事件」ですね。

ある夜のことです。夕食後に子どもたちと遊んでいたコロちゃんは、居間のこたつの周りをふざけながら子どもたちを追いかけていました。

子どもたちは「3歳と5歳ぐらい」だったかなー?

ワーワー、キャーキャーと、子どもたちは喜んで大騒ぎしながら逃げ回っていましたよ。その時のコロちゃんは、晩酌を終えて少し酔っぱらっていたのです。

そしてコロちゃんが、こたつの周りを何周か子どもたちを追いかけている時に、「事件」が発生しました。

コロちゃんが、ズデーン!と転んだのですよ。

そりゃ酔っぱらってこたつの周りをグルグル回れば、足もともおぼつかなくなりますよね。

間が悪いことに、その時転んだ足先に「ガラス戸」があったのです。この「ガラス戸」は小さなガラスを「3×5枚組み合わせた戸」だったのですよ。

コロちゃんは、その一番下の「ガラス」に転んだ足を突っ込む形で割ってしまったのですよ。幸いケガはなく済みましたのが、不幸中の幸いですよね。

ここで怒ったのが、コタツに座っていた妻でしたよ。「バカタレ、酔っ払ってふざけるのもいい加減にしなさい!」

しーん。

(*´..)ショボーン

「酔い」が一変に覚めたコロちゃんでしたよ。

だけどね、こんな「おふざけ」はどこの家庭でも一度はみんなやっていると思うのですよね。だからコロちゃんが転んだのは「運が悪かった」と思うことにしましたよ。

コロちゃんの「試行錯誤の子育て時代のエピソード」でしたよ。コロちゃんの苦労を激白して見ましたよ。

なお、当時「子ども動物自然公園」で遊ぶコロちゃん親子のフォトを添付しますね。上記の時代の親子フォトですよ。

この時代にコロちゃんは、一生懸命「良き父親」となろうと頑張っていたんですよ。懐かしいなー。今から40年近く前のことでしたよ。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

コメント